A Story of Won Seoung Won

![[Artist] 마우스를 붓 삼아 의식과 무의식의 경계를 넘나들다](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25108846.1.jpg)

젊은 작가 원성원은 전국을 돌며 카메라에 담은 영상을 통해 우리 이웃들의 이야기를 담아왔다. <드림룸>(Dreamroom) 시리즈는 유학시절 만났던 친구들의 ‘방’에 대한 이야기였고, <강아지 마을>은 유기견들이 주인공이었으며, <종로구 쌍백리의 이야기>는 시댁 이야기였다.

알고 지내는 사람들의 이야기를 그냥 흘려버릴 수 없어 작품에 담아내기 시작했다는 작가가, 이번에는 자신의 이야기를 풀어놓았다. 전시회가 열리던 서울 평창동 가나 컨템포러리에 들어섰을 때 그는 관람객을 대상으로 작품에 대한 설명에 열중하고 있었다.

작가가 직접 작품을 설명하는 모습은 흔하지 않은 풍경이었다. 나중에 안 사실이지만, 그는 그런 식으로 관람객과 소통한다고 했다. 주말에는 어떻게든 짬을 내 전시장을 찾는다고 나중에 그가 이야기해주었다.

서른아홉의 그, 일곱 살의 트라우마를 극복하다

<1978년 일곱 살>의 이야기는 <엄마 찾아 삼만 리>에 가깝다. 잃어버린 엄마를 찾아 떠나는 한 여자 아이의 이야기다. 그런데 분위기가 매우 이색적이다. 마치 앨리스가 경험한 이상한 나라에 온 듯하다. 이야기의 전반부는 이렇다.

일곱 살의 여자 아이가 있다. 자고 일어나니 아이의 방 안에는 나무들이 무성하고, 축축하게 물이 스며들었다. 무엇인가 불안한 느낌. 엄마가 없어진 것이다. 아이는 엄마를 찾아 부엌으로 갔다.

부엌 한가운데는 나무가 자라고 있고, 부엌 바닥은 이미 물에 젖은 데다 군데군데 뾰족뾰족한 선인장이 돋아났다. 그리고 마치 아이에게 엄마를 찾아가자고 이야기하듯 빨간색 실이 길을 안내한다.

저 실을 따라가면 엄마를 만날 수 있겠지. 길을 나서기 전 아이는 저금통을 깨고 저금통에 간직했던 보물을 가지고 엄마를 찾아 배를 타고 길을 나선다. 아이를 태운 배는 어느 낯선 마을에 도착한다. 인적은 없고 마을 어귀에 있는 오래된 고목이 아이를 맞는다. …

10여 분간 작가는 한 편의 동화 같은 이야기를 들려주었다. 그런데 이 모두가 작가의 경험을 모티브로 했다고, 일곱 살에서 서른아홉 살로 돌아온 그가 이야기해주었다.

![[Artist] 마우스를 붓 삼아 의식과 무의식의 경계를 넘나들다](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25108847.1.jpg)

하루 만에 돌아오긴 했지만 저에게는 큰 일이 아닐 수 없었죠. 그게 저에게는 일종의 트라우마였는데, 이번 작업을 하면서 많이 치유된 듯해요.”

그는 이번 작업을 하면서 어머니와 무척 많이 싸웠다고 했다. 어머니와 그 시절을 이야기하며 어느 순간 일곱 살이 된 자신을 발견했다. 일곱 살이 얼마나 기억하겠느냐고 하겠지만, 그가 생각해도 신기할 정도로 기억은 또렷했다.

어머니가 이유 없이 화를 냈던 때, 아버지와 싸운 후 자신에게 화풀이를 했던 기억 등 모두가 생생했다. 일곱 살로 돌아간 그는 어머니에게 “그때 왜 그랬냐”고 따져 물었고, 어머니는 어머니의 기억에 의지해 당시의 상황을 설명해주었다.

그런 과정을 통해 그는 일곱 살의 트라우마에서 벗어날 수 있었다. 이번 작업을 하며 원성원은 다른 이들도 자신과 비슷한 경험을 갖고 있다는 사실을 발견했다. 작품을 본 관람객들도 자신들의 유년 이야기를 들려줬는데, 행복했던 추억보다 충격적인 기억이 더 많았다.

매체는 디지털, 작업은 아날로그 방식

원성원은 이번 작품을 하며 어머니를 이해하는 데도 도움이 됐다고 했다. 물론 그러기까지 힘든 과정을 겪었다. 트라우마를 극복하는 것도 힘들었지만, 그가 하는 작업 자체가 쉬운 일이 아니다.

“하루 종일 작업에 매달리니까, 다른 생각할 틈이 없어요. 아이가 있었다면 아마 불가능했을 거예요. 전시회가 제 마음에 차지 않았다고 생각해보세요. 그러면 아이에게 그 탓을 돌리려 할 거잖아요.

아이에게도 저에게도 좋지 않죠. 그래서 아이는 갖지 않기로 남편과 의견을 모았어요. 부모님들께도 ‘작품을 자식으로 생각하겠다’고 공표하고, 이해를 받았어요.”

그에게 작품은 정말 자식이나 진배없다. 그가 만들어낸 모든 시리즈는 적게는 1년 6개월에서, 많게는 2년 이상의 잉태를 거쳐 세상에 나왔다. 다시 말해 그의 모든 작품은 적어도 1년 6개월 전에 계획된 것들이다.

작품의 얼개가 짜지면, 그때부터 사진 촬영에 나선다. 제대로 된 하늘빛을 위해 며칠을 기다리고, 마음에 드는 나무를 찍기 위해 산간오지를 마다하지 않는다.

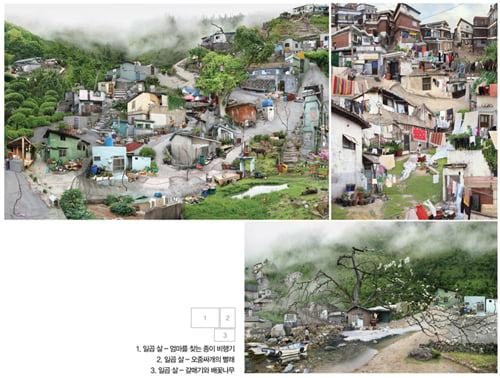

이번 시리즈를 보더라도 안개가 자욱한 하늘은 중국 어느 마을에서 촬영한 것이고, 골목길 사진은 남해의 작은 마을에서 건졌다. 원성원의 작품에 등장하는 사진 중 그가 촬영하지 않은 것은 단 하나도 없다. 작업은 거기서 끝나지 않는다.

촬영한 사진은 컴퓨터 작업을 통해 세밀한 리터칭이 가해진다. 마우스가 그에게는 붓인 셈이다. 이런 과정을 통해 원성원식 나무와 구름 등으로 재탄생하는 것이다. 그의 작업은 사진이라는 디지털 기술을 사용하지만, 작업 방식은 무모하리만치 아날로그적이다.

“독일에서 혹독한 경험을 했기 때문에 이런 작업이 가능한 것 같아요. 학부에서 조각을 한 제가 사진 작업을 하게 된 건 독일에서 공부한 이후예요.

그때까지 주로 큰 작품을 했는데, 그러자니 주변의 도움을 받아야 했어요. 그게 썩 내키지 않았어요. 처음부터 끝까지 혼자 할 수 있는 작업을 찾다 사진 작업을 하게 된 거예요.”

작업 스타일만 바뀐 게 아니었다. 11년간 독일에서 공부하며 작가로서 혹독한 자기단련의 시간을 거쳤다. 그의 말을 빌리면 바닥을 경험한 것이다.

![[Artist] 마우스를 붓 삼아 의식과 무의식의 경계를 넘나들다](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25108849.1.jpg)

독일에서는 그런 허위의식이 통하지 않았다. 말로 설득이 되지 않으면 어떤 의견도, 작품도 받아들여지지가 않는 곳이 독일이었다.

한국인들 중에는 대화를 하다 ‘욱’ 하는 이들이 많다. 독일인들은 그런 사람들은 진 걸로 간주한다. 그만큼 감정에 치우치는 걸 꺼리는 경향이 있다. 그런 환경에서 생활하다 보니 정말 자신의 이야기를 하게 되고, 그 이야기를 가장 솔직하게 전달할 수 있는 매체를 찾게 됐다. 그게 사진이고 그림이었다.

“한때, 미술을 포기해야 할 뻔한 위기도 있었어요. 담당 교수가 제 작업을 마음에 들어 하지 않았던 거죠. 학교를 그만두어야 할 상황까지 가게 되자 저 자신에게 솔직해질 수밖에 없더라고요.

한국에서 배운 건 모두 잊고, 처음부터 다시 시작하기로 마음먹었죠. 그전까지는 저 잘난 맛에 그 어떤 충고도 받아들이지 않았는데, 그때부턴 스스로 납득이 되면 받아들이게 되더라고요. 다행히 다른 교수가 제 작업을 아껴줘 계속 공부를 할 수 있었죠.”

독일에서는 11년간 밑바닥에서 그렇게 담금질을 했다. 그랬기에 한국으로 돌아올 때는 전혀 두려움이 없었다. 그는 “혼자 사는 훈련을 받고 온 느낌”이라고 말했다. 한국에 돌아온 후 원성원은 본격적으로 작업에 매진했고, 관람객과 소통하는 노력도 게을리 하지 않았다.

“많은 경우 작품이 관람객들에게 닫혀있다는 느낌을 받아요. 저는 그 길이 열리길 바라죠. 제 얘길 들려주고, 관람객들의 이야기도 듣고 싶어요. 우리들의 이야기를, 이미지를 통해 세상과 소통하고 싶은 거죠. 그게 가능하다면, 적어도 제 기준으로는 성공했다고 봐요.”

아쉽게도 그가 들려주는 우리들의 이야기를 들으려면 2년여를 기다려야 한다. 그 공백은 <1978년 일곱 살>이 훌륭하게 메워줄 듯하다.

글 신규섭·사진 이승재 기자 wawoo@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지