인테리어에 대한 사람들의 관심도 점점 높아져서 요즘에는 셀프 인테리어족들도 늘어나고 구조변경이나 복잡한 공사 없이 가구 배치나 벽지, 소품 등으로만 집 안의 분위기를 바꾸는 홈드레싱도 하나의 트렌드로 자리 잡았다.

내가 꿈꾸는 집에 대한 이미지도 있을 것이고 타인의 집을 보며 ‘아, 저거 참 좋다. 바로 저거야!’ 하며 무릎을 치는 일도 있게 마련이다.

그런데 흔히 인테리어 자료로 사진만을 생각한다. 주부들은 잡지에서 마음에 드는 인테리어 사진을 스크랩해두었다가 자신의 집에 응용해 비슷하게 시공하기도 한다. 내 경우에는 그림에서도 인테리어에 대한 영감을 얻는 편이다.

보면서 감탄했던 인테리어, 생활공간에 영감을 불어넣어주고 ‘언젠가는…’이라는 생각을 갖게 하는 그런 멋진 그림들을 함께 살펴보자. 각 공간마다 조금은 다른 콘셉트로.

존 프레드릭 루이스(John Fredrick Lewis), <시에스타>(The Siesta), 1876년, 런던 테이트브리튼 미술관 소장

더운 날씨 때문에 공부도 일도 능률이 오르지 않으니까 다들 출근이나 등교를 했다가 점심 먹고 집에 가서 한숨 자고 다시 나온다고 한다. 정말 부러운 풍습이다.

개인적으로 잠이 많은 타입이라 더 부러운 걸까. 상점이나 관공서들도 문을 닫고 다들 낮잠을 즐긴다.

‘누군 바빠 죽겠는데 참 게으른 나라군’이라고 생각할지도 모르지만 실제로 일하다 보면 다들 오후 시간에 꾸벅꾸벅 졸음이 올 때가 많지 않은가(나만 그런가). 그러느니 차라리 낮잠 한숨 자고 다시 능률을 높이면서 일하는 게 낫지.

그림 속 여인은 거실에 누워 시에스타를 즐기고 있다. 거실의 인테리어가 한눈에 들어온다. 주된 색조는 그린 계열이다. 올리브그린을 연상케 하는 커다랗고 편안해 보이는 낮은 패브릭 소파. 뒹굴뒹굴 누워서 책도 읽고 TV도 보는 데이 베드로 쓰기 참 좋은 넉넉한 사이즈다.

한낮에 들어오는 햇볕을 가려주는 짙은 녹색 커튼이 살랑거리는 바람에 아주 살짝 흔들린다. 오렌지색 계열의 카펫이나 테이블보, 원형 테이블 위에 놓인 동양적인 문양의 화기들, 여인의 등까지 받쳐주고 있는 커다란 쿠션이나 옆에 놓인 하얀 부채. 이 모든 것이 어울려 마음을 차분하게 한다.

작가인 루이스는 영국에서 태어났지만 이탈리아·그리스·중동지역 등을 거쳐 나중에는 이집트의 카이로에 살았다. 그곳에서 그는 서양인들에게 매혹적으로 보이기에 충분한 동양적인 오브제들에 영감을 얻는다.

이 그림에 표현된 인테리어는 다분히 오리엔탈풍으로 편안하면서도 차분한 톤다운 된 컬러, 심심하지 않도록 포인트 컬러로 들어간 오렌지색과 화병의 꽃들, 높은 천장과 햇볕이 잘 들어오는 커다란 창문 등 모든 것이 이상적으로 꿈꾸는 거실의 모습 중 하나였다. 나는 그림을 보며 그 속에 담긴 삶의 여유도 함께 꿈꾸었다.

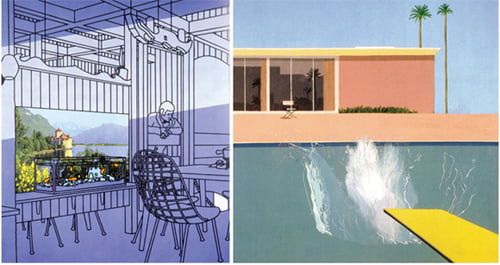

패트릭 콜필드(Patrick Caulfield), <점심을 먹고 나서>(After Lunch), 1975년, 런던 테이트브리튼 미술관 소장

거실을 구경했으니 이번에는 식당으로 가보자. 사실 이 그림은 레스토랑과 같은 상업공간을 표현한 것이지만 가정에서도 충분히 응용할만한 요소가 많다.

최근에는 카페 같은 거실이나 부엌, 혹은 별도의 다이닝룸을 많이 꾸며놓기도 하니까. 실제로 최근의 인테리어 트렌드를 살펴보면 그중 하나가 주방에 가벽을 세워 조리공간과 식사공간을 분할하는 것이다.

바로 이 그림처럼. 그림은 단색으로 표현돼 있고 공간을 분할하는 가벽 역할을 하는 곳에 위치한 그림만 컬러로 돼있지만 전체적인 인테리어의 분위기를 느끼기에 부족함이 없다.

천장에서 내려오는 유쾌한 모양의 조명들, 식탁 앞의 철제 그물모양 의자, 원목 테이블 위의 퐁듀 냄비, 나무 패널로 이루어진 벽, 그리고 가운데 공간을 분할하는 그림과 수조. 한동안 그리고 요즘도 유행하고 있는 미니멀한 북유럽풍 인테리어를 떠올리게 한다.

군더더기 없으면서도 심플하고 세련된 공간. 역시 내가 좋아하는 주방이나 식당의 이미지와 일치한다. 눈을 감고 기대어 서서 몸을 내밀고 있는 웨이터의 모습이 유머러스하게 느껴진다.

작가인 콜필드는 영국의 유명한 팝 아티스트다. 주로 만화처럼 뚜렷한 윤곽선과 평면적인 이미지를 많이 작업했다. 이러한 인테리어와 정물에 많은 관심을 가지고 있었고, 개성 있는 작품 활동으로 인정받아 영국 왕실로부터 훈장을 받기도 했다.

이번에는 집 밖으로 나가보자. 엄밀히 말하면 인테리어(interior)가 아니라 익스테리어(exterior)인 셈이다. 깔끔한 직선으로 표현된 집 앞의 수영장. 주로 외국 인테리어 화보에 많이 등장하지만 수영장이 있는 집은 언제나 나의 로망이었다.

그렇다고 엄청난 규모의 정원이 있어 대문에서 현관까지 10분 넘게 걸어가야 하는 그런 대저택을 꿈꾸는 것이 아니라 이 그림처럼 진짜 미니멀한 집과 수영장이라면 좋겠다.

통유리창을 통해 집에서 바로 나오거나 혹은 날씨 좋은 날 창을 열어두면 수면 위로 선선한 바람이 불어오겠지. 집 옆에 서 있는 정말 심플한 야자나무 두 그루, 약간의 풀들, 그리고 의자 한 개. 노란색 다이빙대로부터 무언가가 혹은 누군가가 떨어졌는지 큰 물살이 잔잔하던 수영장의 수면 위로 크게 튀어오른다.

작가인 호크니는 <점심을 먹고 나서>를 그린 콜필드와 같은 학교를 나온 후배다. 그 역시 팝 아트에 관심이 있었다. 호크니는 1963년도에 캘리포니아를 방문하는데 그곳에서 완벽한 햇살 아래 풍경과 사람들의 생활 모습을 보며 작품의 영감을 얻게 된다.

그래서 제작한 작품이 일명 ‘수영장 시리즈’인데, 여러 점의 수영장 그림들을 연달아 그렸다. 그중 가장 유명한 그림이 바로 이 그림이다.

그림을 보고 있자면 정말 미니멀하다는 것이 어떤 것인지 보여주는 것 같다. 불필요한 물건, 선, 공간 그 어느 것 하나 없이 간결한 아름다움을 보여주는 집. 알록달록 포인트 벽지로 도배하지 않고 새하얀 색으로만 칠한 벽에 그림액자가 걸려있는 느낌이랄까.

미니멀한 인테리어는 몇 년 전부터 북유럽의 스칸디나비안 스타일이라고 해 인기를 끌면서 우리나라에도 유행하기 시작했는데, 이 그림이야말로 미니멀한 스타일의 결정체다.

사람마다 취향도 다르고 각자 꿈꾸는 공간들도 다를 테지만 멋진 공간을 담은 그림을 보며 인테리어의 영감을 얻는 것도 좋은 아이디어가 아닐까. 위의 세 그림들은 비슷한 인테리어를 꿈꾸게 할 뿐만이 아니라 집 안에 걸어두기만 해도 ‘집 속의 집’, 멋진 인테리어의 한 부분이 될 것이다.

자신이 생각하는 공간을 스스로 만들어 간다는 것. 그것이 인테리어의 매력이 아닐까 생각한다. 새봄을 맞아 기분전환으로 인테리어를 산뜻하게 바꿔보는 것은 어떨까. 그럴만한 여유가 없다면 이런 멋진 그림 한 점을 골라 집 안에 걸어두는 것도 좋은 방법이다.

강지연 oilfree07@naver.com

교사. <명화 읽어주는 엄마> 저자. 네이버 블로그 ‘귀차니스트의 삶’(http://blog.naver.com/oilfree07) 운영. oilfree07@naver.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지