슬픔, 그리고…

바로 얼마 전까지만 해도 우리 생활에서 최고의 화제는 ‘신종플루’였다. 다행히 새로운 한 해를 맞으면서 모두가 무서워했던 신종플루의 기세는 한 풀 꺾인 듯하다.각종 매체에서는 그리 무서운 병이 아니라며 대중을 안심시키려 했지만, 사람들이 마스크를 쓰고 시간마다 손을 씻으러 다녔던 건 무지해서가 아니라 불안해서가 맞을 것이다. ‘혹시 내가, 그리고 우리 가족이 걸린다면...’ 하는 불안감 말이다.

TV에서 연예인 이광기 씨의 어린 아들 석규 군이 신종플루로 사망했다는 소식을 들으며 대부분의 사람들은 큰 충격을 받았다. 사랑하는 아들을 갑작스레 잃은 슬픔을 과연 무엇에 비유하랴. 비통해하는 가족들의 모습을 보며 나 역시 한 아이의 엄마로서 많은 눈물을 흘렸다.

그렇게 슬퍼하며 내 머릿속에 떠올랐던 그림들이 있었다. 오늘은 그 두 가지 그림을 함께 살펴보고자 한다. ‘가족’이라는 의미를 생각하며 같은 순간을 포착한 두 가지 그림. 흥미롭게도 이 그림들은 같은 미술관에 걸려 있다.

주로 16세기 이후의 영국 화가들의 그림들을 소장하고 있는 런던의 테이트 브리튼 미술관이다.

그림 속에서 붉고 두꺼운 천이 드리워진 침대 곁에 사람들이 모여 있다. 중세 영국에서는 권세가 높은 귀족가문이나 왕족만이 붉은 천으로 된 옷을 입었다는데 방안이 온통 붉은색인걸 보니 이 가문도 만만치 않은 집안이라고 추측할 수 있다.

그림 속의 남자는 리처드 솔슨스톨경인데, 그는 어린 자식들의 손을 잡고 흰 장갑 한쪽을 벗어서 누워있는 여자에게 건네고 있다. 바로 그의 아내다. 흰 옷을 입고 머리에도 흰 천을 뒤집어 쓴 이 여자는 보기에도 금방 죽을 것 같이 희미해 보인다. 그렇다면 이 그림은 가족의 임종을 맞이하는 슬픈 순간일까? 그럴 수도 있지만 이 그림 속에는 전설의 고향을 능가하는 반전이 숨어있다.

그런데 남자의 눈을 잘 보면, 이 남자는 지금 죽은 아내를 보는 것이 아니라 시선이 다른 데 가 있다. 바로 침대 옆에 앉아있는 여자를 보고 있는데, 이 여자는 누구일까? 당연히 유모나 하녀겠지 하고 생각했는데 가이드를 듣고 깜짝 놀란다. 바로 둘째 부인이라는 것이다.

첫째 부인의 시체에서 온기도 채 가시기 전에 둘째 부인을 보고 있는 남자라니, 임종하고 나서도 눈을 감지 못하는 저 여자 심정이 언뜻 이해가 될 듯도 하다.

그림 속 첫째 부인의 손은 아이들을 향해 뻗어있는데, 아마 자기가 죽고 계모에게 구박받을 아이들을 걱정하고 있는 것 같다. 그럴 만도 한 것이 옆에 앉아있는 둘째 부인 인상이 보통이 아니다.

이목구비도 뚜렷하고 첫째 부인보다 오래오래 살 것 같은데다 강해보이는 인상이다. 여자는 무릎에 갓난아기를 안고 있는데, 요 아기도 인상이 유순해 보이지는 않는다. 아기는 눈을 또렷하게 뜨고 이 광경을 지켜보고 있다. 과연 남아있는 아이들은 어떻게 될 것인지 심히 걱정이 되는 순간이다.

한 가지 더 덧붙이자면 그림 속 맨 왼쪽의 작은 아이는 여자아이처럼 보이지만 사실 남자아이라고 한다. 이 당시 남자아이들은 7세 정도까지는 여자아이들처럼 스커트를 입는 것이 유행이었다고 전해진다.

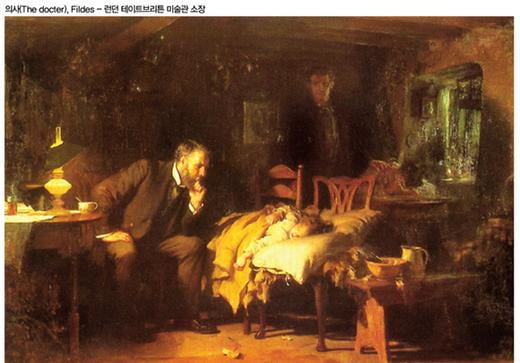

그러면 같은 순간을 그린 듯 하지만 또 하나의 다른 그림, Fildes의 The Doctor를 살펴보자.

날이 밝아오는 듯한 풍경. 새벽의 여명 속에 방 안에 누워있는 어린 소년이 보인다. 그 곁에 턱을 괴고 심각하게 앉아있는 의사가 있다. 척 보기에 명의(名醫)의 이미지로, 화가는 신뢰가 가는 의사의 이미지를 그리려고 노력했다고 한다.

어린 소년은 무슨 병에 걸린 것일까. 심각한 의사의 얼굴로 봐서는 가벼운 병은 아닌듯하다.

그러나 이 그림에도 사실 아픈 사연이 숨어있다.

화가인 Fildes는 병으로 아들을 잃었다. 그는 주치의에게 아들의 치료를 맡겼지만, 헌신적인 치료에도 불구하고 아들은 결국 어린나이에 숨을 거두고 만다. 아버지는 슬퍼하는 대신 묵묵히 그림을 그리기 시작했는데, 보다시피 그림 속의 아들은 아직 죽지 않고 살아있다.

그림 속 소년의 뒤편. 어둠 속에 서 있는 사람은 바로 화가 자신이다. 소년의 아버지인 그는 밤새도록 아들의 곁을 저렇게 지켰을 것이다. 아들이 숨을 거두는 그 순간까지도.

슬픔을 나타내는 방법에는 여러 가지가 있다. 비통한 장면을 그대로 그림으로 옮길 수도 있다. 하지만 나는 담담한 저 그림을 보고 아버지의 깊은 슬픔을 고스란히 느낄 수 있었다. 테이트 브리튼 미술관에서 한참을 저 그림 앞에서 멈추어 서게 했던 건 어떤 비통한 표정이나 장치보다도 더 진한 슬픔, 아버지의 희미한 모습이었던 것이다.

가족 중 누군가를 잃는다면 그 슬픔을 무엇에 비유할 수 있을까. 가족의 임종을 둘러싼 사람들을 그린 두 그림을 나란히 놓고 보니 사람의 삶이란 참 다양하다는 생각이 든다. 그림을 보며 곁에 있을 때 그 소중함을 다시 느껴보는 것도 좋겠다.

벌써 새로운 해가 시작되고 어느 덧 한 달이 지났다. 슬슬 느슨해지려고 하는 자신에게 새해 첫날의 결심을 잊지 말고 곁에 있는 가족의 고마움도 되새기는 한 해가 되도록 노력하자고 다짐한다. 결국 나의 평범한 일상 속에서 만들어지는 감동과 드라마는 사랑하는 ‘가족’이 없다면 존재하지 않을 테니 말이다.

강지연

교사. <명화 읽어주는 엄마> 저자.

네이버 블로그 ‘귀차니스트의 삶’(http://blog.naver.com/oilfree07) 운영. oilfree07@naver.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지