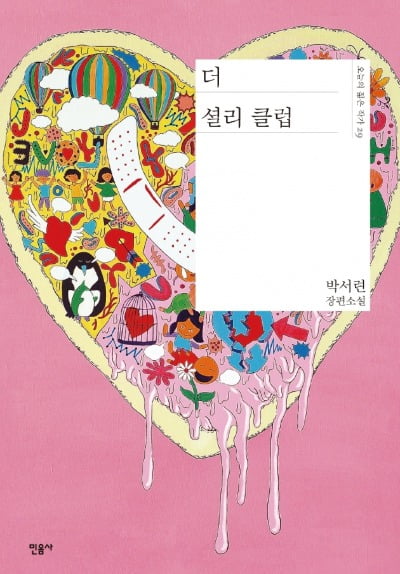

박서련 작가 <더 셜리 클럽>

<더 셜리 클럽>은 박서련 작가의 워킹홀리데이 경험을 기반으로 한 세 번째 장편소설이다. 실제로 작가의 영어 이름인 ‘셜리’를 차용해 호주로 워킹홀리데이를 떠난 주인공 ‘설희’가 다양한 셜리들로부터 도움을 받으며 연대를 쌓아가는 내용이다.![[Book Talk] 삶에도 연대가 필요해](https://img.hankyung.com/photo/202103/AD.25951746.1.jpg)

혼자 하는 여행이더라도 트위터, 인스타그램을 통해 실시간으로 현지 ‘동행’을 구할 수 있어 뼛속까지 파고드는 외로움 같은 건 느끼지 않는다. 아주 가끔 현지인들의 익살스러운 장난에 ‘아직 살 만한 세상’을 외치며 기분이 좋아지기도 한다. 그럼에도 동행을 구하는 건 목적지가 같은 사람을 만나 그동안의 여행 이야기를 들으며, 도움이 될 만한 현지 정보를 나누고, 음식점에 가서 다양한 음식을 맛볼 수 있는 기회를 늘리기 위해서다.

일회성 만남이기 때문에 보다 편했고, 더 조심했다. 그게 불편함을 줬을 수도 있지만 서로가 쉬기 위함을 알기 때문에 적절한 거리를 유지했다. 헤어짐이 아쉬워 “종종 연락해요”와 “한국에 도착해서도 연락해요”라는 말을 남기지만, 현재까지 연락을 이어가는 사람은 없다. 언어가 통하지 않음과 외로움을 달랠 수 있는 최적의 방법이 동행인이 아닐까. 이때만큼은 나의 오지랖도 눈치 보지 않고 마음껏 발휘했다. 그렇게 ‘아는 사람’ 수를 늘려 가며 했던 여행. 서로가 서로에게 도움을 주고받았지만, 여전히 인연이 이어지는 경우는 없었다. 처음 본 사람을 돕거나 연락이 두절된 사람을 다시 만나는 일은 쉽지 않다. 이런 일이 소설 <더 셜리 클럽>에서는 일어났다.

<더 셜리 클럽>은 이름 ‘셜리’들이 서로를 도우면서 셜리의 사랑이 이뤄지는 과정을 담는다. 설희는 한국의 모든 것을 잊으려 워킹홀리데이 목적지로 두 번째로 살기 좋은 나라 호주를 선택한다. 동양인으로 같은 또래에게 인종차별을 겪기도, 같이 일하는 처지이지만 사람을 소개해줬다는 이유로 한국인에게서 갑질을 당하는 이야기도 있지만, 파독한 한인 부부 사이에서 난 어머니와 영국인 아버지를 둔 S를 만나 호주 곳곳을 다니는 장면은 비행기표 예매를 부추긴다.

무엇보다 호주에 거주하는 ‘셜리’들이 그녀의 부당함에 목소리를 내고, 그녀가 여행을 마무리할 수 있도록 삶의 자리를 내어주는 장면들은 나도 ‘셜리’라는 이름을 갖고 싶게 만든다. 1970년 이후 태어난 아이들에게는 ‘셜리’라는 이름을 붙이지 않는다고 한다. 셜리라는 이름을 듣고 영어 선생님들이 ‘제시카’나 ‘브리트니’ 같은 세련된 이름을 요구하지만 ‘셜리’를 사랑스럽다고 표현한다. 자신이 만든 이름에 대한 책임감과 자신감, 호주에 도착하자마자 마주한 ‘셜리 클럽’. 설희가 ‘셜리’가 된 것은 딱 맞아 떨어지는 운명이었을지도 모른다. 셜리들은 ‘즐거움(Fun), 친구(Friend), 음식(Food)’을 최고의 가치로 여기기에 서로 돕는 것을 부담스러워하지 않는다. 그저 셜리이기 때문에 돕는 것이고, 셜리이기 때문에 시간을 나눌 수 있는 게 아닐까.

흔히 요즘을 ‘미래 없음’으로 치부해버린다. 셜리와 S의 사랑이야기에서 ‘연대’의 키워드가 더 크게 다가온 건 이런 이유일지도 모른다. 미래는 과거의 연장이기에 더 나빠질 것도 없다는 의미로 읽긴 하지만, 너무 개인화가 돼버린 시대에 누군가 돕거나 도움을 받는 일이 어려워졌다. 곤경에 빠진 사람을 도왔다가 가해자가 돼버릴 수 있기 때문이다. 각박해진 세상에 내가 설희가 되고, 누군가의 셜리가 돼 돕고 도울 수 있는 공동체를 꿈꾸는 것은 사치일까.

소설은 카세트 테이프를 돌리듯 사이드(side) A·B, 트랙(track) 01~10, 마지막 히든 트랙(hidden track)으로 이루어졌다. 아날로그밖에 없었던 불편함과 그 시대를 그리워하는 이들의 희망편으로 읽을 수 있는 이유일 것이다. 알고 보니 셜리는 작가 박서련의 실제 영어 이름이었다. <더 셜리 클럽>은 작가의 워킹홀리데이 경험을 기반으로 한 세 번째 장편소설이다. 작가가 이루지 못한 꿈을 소설로 완성해서일까. ‘봄’이 주는 설렘만큼 마음이 일렁인다. 작가는 2015년 단편 <미키마우스 클럽>으로 실천문학 신인상을 받으며 등단, <체공녀 강주룡>으로 23회 한겨레 문학상을 수상했다. 지속적으로 글을 쓰며, 현재 문학 플랫폼 ‘던전’을 운영 중이다. 그녀가 운영하는 ‘던전’의 공간이 <더 셜리 클럽>을 연상하게 만든다.

새순이 돋았고, 가로수에 꽃이 하루가 다르게 늘어난다. 워킹홀리데이의 낭만편으로도 읽을 수 있는 소설은 어디론가 떠나면, 내가 이루고자 하는 꿈을 도와주는 사람이 나타날 것 같은 기분이 든다. 사무실은 언제나 겨울이지만, 이제는 진짜 봄을 즐기고 여름을 맞이해야 할 때가 아닐까.

함께 즐기면 좋은 콘텐츠

![[Book Talk] 삶에도 연대가 필요해](https://img.hankyung.com/photo/202103/AD.25951742.1.jpg)

감독 수잔 존슨

좋아한다는 편지를 써놓고도 보내지 못한 주인공. 동생이 대신 편지를 보내면서 새로운 세상이 열린다. 귀여운 주인공들을 보며 사라진 연예세포가 살아날 수도 있다.

![[Book Talk] 삶에도 연대가 필요해](https://img.hankyung.com/photo/202103/AD.25951744.1.jpg)

감독 이종필

입사 8년 차 동기이자 여성 말단사원인 생산관리부 ‘자영’과 마케팅부 ‘유나’, 그리고 회계부 ‘보람’. 어느 날 심부름 하러 간 공장에서 검은 폐수가 유출되는 것을 목격한다. 이를 고발하기 위해 회사와 맞서 싸우는 그녀들의 흥미진진한 이야기다.

![[Book Talk] 삶에도 연대가 필요해](https://img.hankyung.com/photo/202103/AD.25951743.1.jpg)

감독 라이언 머피

한때 잘나갔던 브로드웨이 뮤지컬 스타. 인기에 목마르던 찰나에 여자 친구와 ‘프롬’에 가고 싶어 하는 지방 소녀의 소식을 접하게 된다. 어깨가 들썩일 정도로 신남을 유지하면서도 편견과 차별 등 무거운 주제를 이질감 없이 담았다는 데에 높은 점수를 준다.

글 윤서윤 독서활동가

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지