코로나19 시기 크게 치솟았던 제주도 상권의 인기가 코로나19 종식과 함께 급격히 사그라들기 시작했다. 제주도 상권의 위기는 어느 정도일까.

[상권 분석]

끊임없이 언급되는 제주도 상권의 위기는 어느 정도일까. 제주도 상권에도 분명히 반등할 수 있는 희망의 여지가 있지 않을까. 데이터를 통해 확인한 제주도 주요 상권의 현재는 어떤지 핀테크 기업 핀다의 AI 상권 분석 플랫폼 ‘오픈업'을 통해 알아본다.

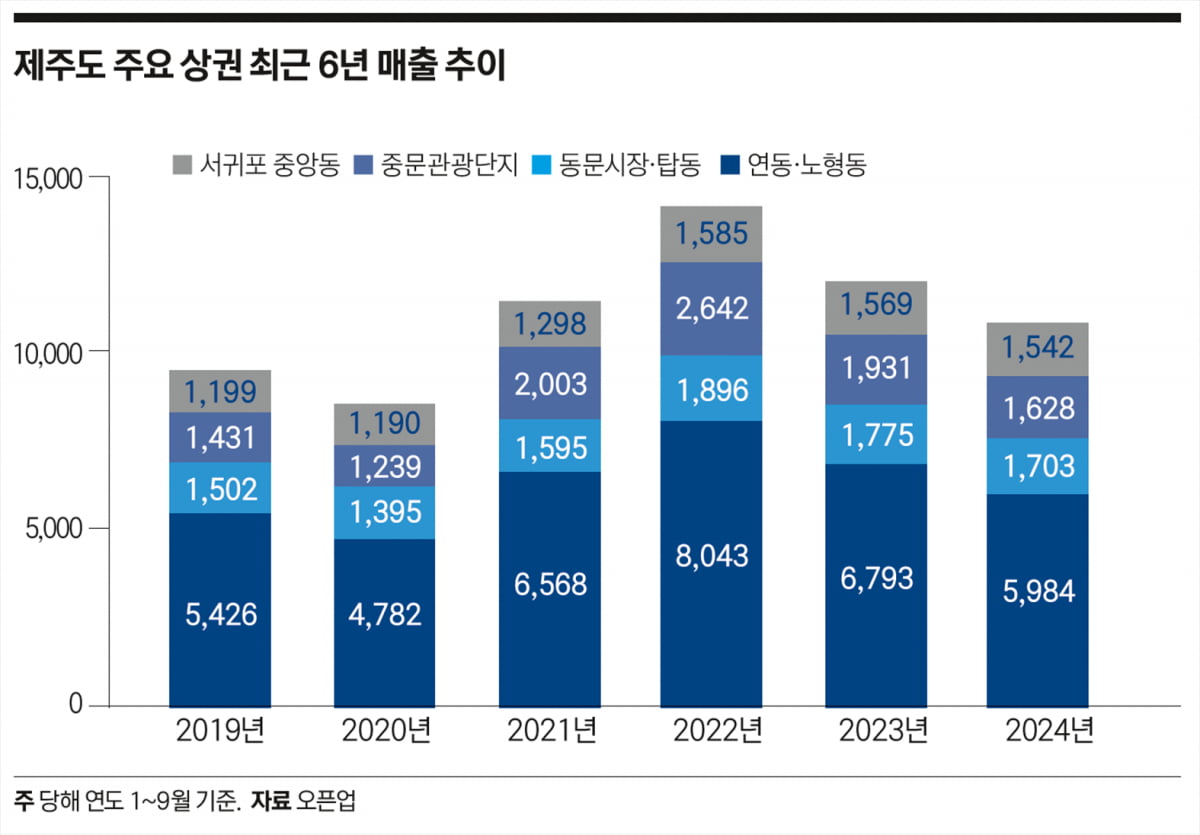

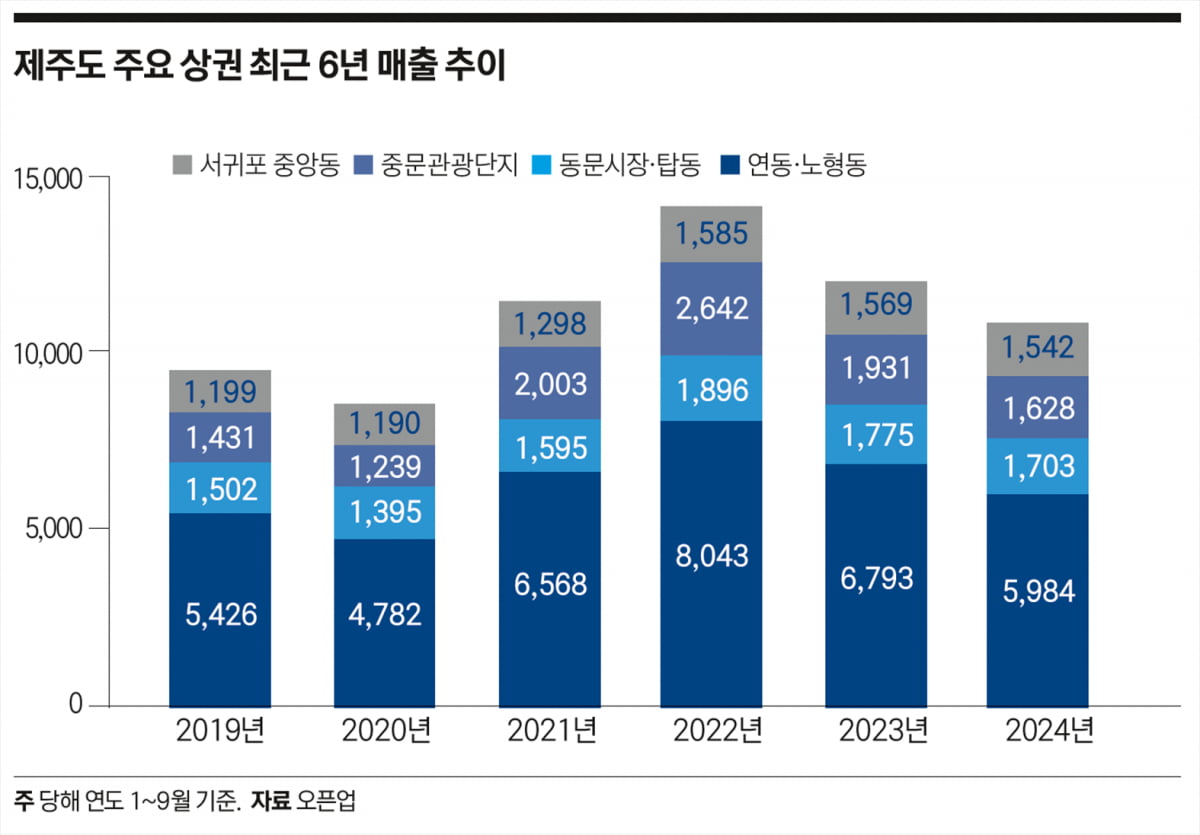

제주도 상권을 좀 더 면밀히 살펴보기 위해 매출 규모가 제일 큰 4개 상권을 집중적으로 살펴봤다. 제주도 내에서 매출 규모가 가장 큰 연동·노형동 상권을 비롯해 동문시장·탑동 상권, 중문관광단지 상권, 서귀포 중앙동 상권 등 총 네 가지 상권의 세부 데이터를 토대로 분석했다.

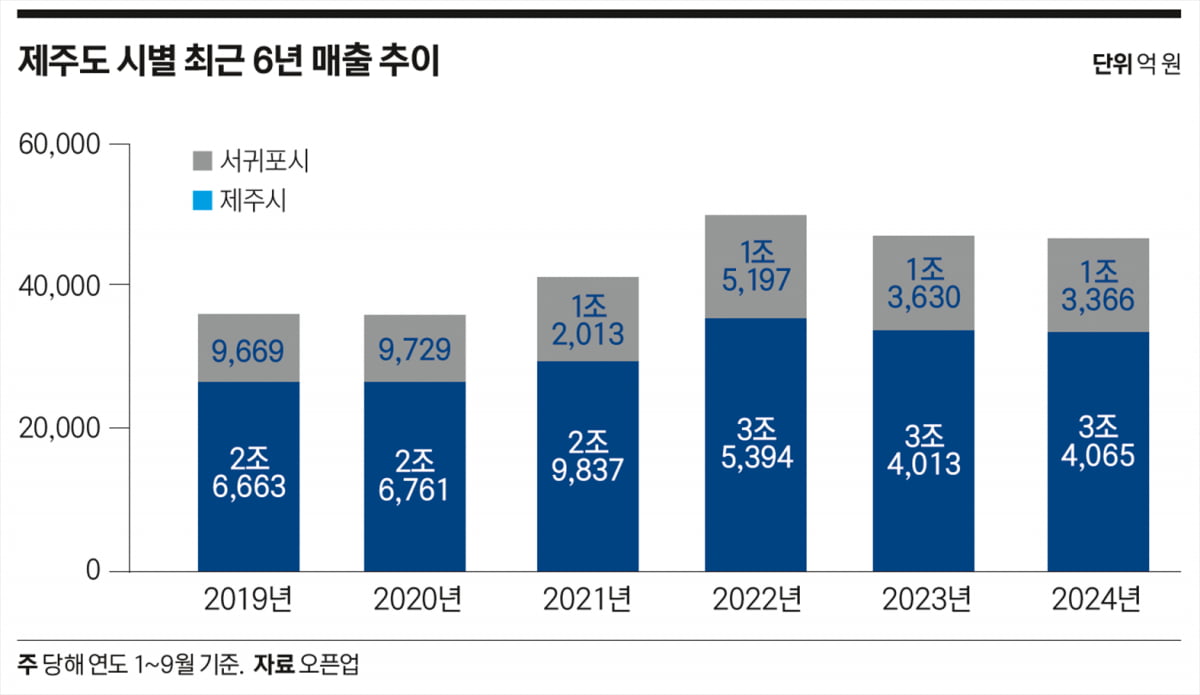

오픈업 데이터를 통해 지난 6년간(2019~2024년) 제주도 시별로 1~9월 매출 추이를 살펴보면, 제주도의 전체 매출 규모는 올해 4조7431억 원으로 전년 동기 대비 약 0.44% 감소했다. 제주도 상권은 2019년부터 2022년까지 팬데믹 시기에 국내 관광객이 몰리며 매년 증가 추세를 나타냈지만 2022년 정점을 찍은 후 엔데믹 시기를 맞이하며 2년 연속 감소세를 나타냈다.

관광객 비중 높을수록 매출 감소 폭 컸다

제주도 주요 상권 매출 분석에 앞서 각 상권의 특성을 파악하기 위해 주요 상권별로 소비자들의 결제 규모에 따라 거주지 순위를 매겨봤다. 이 중 상위 5개 지역 매출 중 제주도민들의 매출 비중까지 살펴보면 외지인과 제주도민이 많이 방문하는 상권이 어디인지 상대적으로 뚜렷하게 파악이 가능하다.

매출 규모가 제주도 내에서 가장 큰 연동·노형동 상권은 제주도민 매출 비중이 53.3%로 매출의 절반 가까이가 외지인에게서 발생한다. 각종 면세점이 위치해 있어 관광객이 들르는 곳이기도 하지만 제주도민의 매출 규모도 상당하다.

모든 상권에서 2030 매출 비중 감소

관광객에 특화된 리조트가 몰려 있는 중문관광단지 상권은 제주도민 매출 비중이 12.8%에 불과하다. 서울시와 경기도에서 방문한 사람들의 매출 규모가 제주도민의 매출 규모보다 각각 3배, 2.5배 이상 많을 정도로 관광객이 많이 방문하는 상권이다.

주요 상권들의 매출 추이를 보면 코로나19 시기에 가장 수혜를 입은 상권은 외지인 비중이 높은 중문관광단지 상권이었음을 알 수 있다. 이 지역은 2020년부터 2022년까지의 매출 증가세도 가장 가파른 상권이었다. 그러나 중문관광단지는 2020년부터 지난해까지 동문시장·탑동 상권보다 높은 매출 규모를 자랑했지만 올해 가파른 매출 감소세로 인해 동문시장·탑동 상권에 뒤처졌고, 서귀포 중앙동 상권과의 격차도 크게 줄었다.

결국 제주도 상권의 위기는 관광객의 감소에서 기인한다는 점을 알 수 있었다. 우하향하는 추세가 내년까지 이어질 경우 이대로라면 2019년 수준으로 회귀하는 것도 머지않아 찾아올 미래가 될 수 있다. 그렇다면 제주도 상권에서 발길이 줄어들고 있는 주된 연령층은 누구일까.

사실 제주도 상권의 가장 큰 문제는 단순히 매출이 줄었다는 점이 아니라 상권을 이끄는 2030세대의 결제 비중이 모든 주요 상권에서 감소했다는 점이다. 4대 주요 상권 중 20대와 30대 남녀를 통틀어 결제 비중이 조금이라도 늘어난 상권은 단 한 곳도 없었다. 관광객 비중이 높은 중문관광단지의 경우 4050 못지 않게 돈을 쓰는 30대의 결제 비중이 남녀 각각 1.1%포인트, 1.7%포인트 줄어들며 가장 큰 폭의 감소세를 보였다.

매출 규모가 가장 큰 연동·노형동 상권도 20대의 비중 감소 폭이 제일 컸으며, 동문시장·탑동과 중앙동 상권도 2030세대의 매출 감소세가 두드러졌다. SNS의 영향력이 막강한 시기에 2030세대의 발걸음이 점점 끊기고 있다는 것은 매우 뼈아픈 부분이고 개선이 시급한 부분이라 할 수 있다.

제주도 주요 상권, 특화 업종도 천차만별

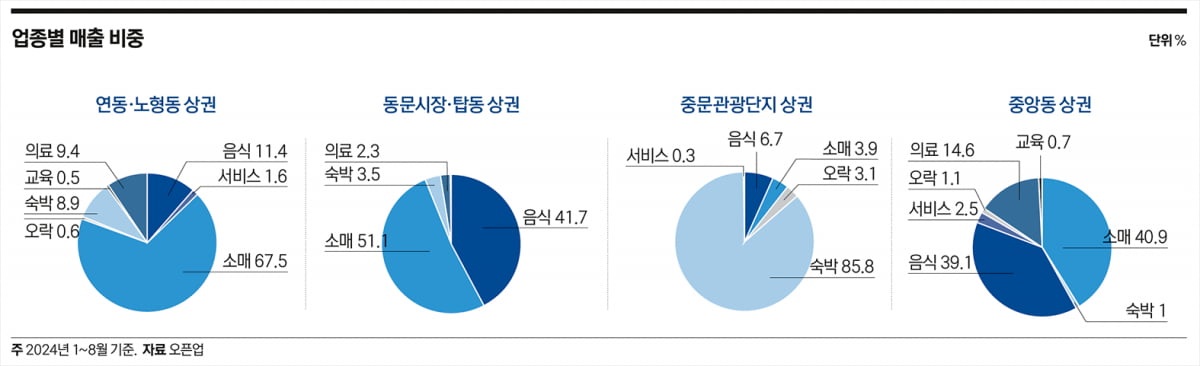

제주도 4대 주요 상권은 외지인 비중 만큼이나 업종별 매출 비중도 천차만별인 것으로 확인된다. 각종 면세점과 쇼핑몰이 밀집해 있는 연동·노형동 상권은 제주도 쇼핑의 메카라고 할 수 있다. 전체 매출의 3분의 2가 넘는 67.5%가 소매 업종에 몰려있을 만큼 이 상권의 핵심 키워드는 단연 쇼핑이다.

동문시장·탑동 상권은 대형 시장이 자리 잡고 있어 소매(51.1%)와 외식업(41.7%)이 전체 매출을 양분하고 있다. 시장 주변으로 다양한 음식점들이 위치해 있고, 시장 내 식당 소비도 활발한 편이지만 시장을 들러 기념품을 사가는 관광객과 생필품을 구입하는 제주도민들의 구매력 덕분에 소매 업종이 외식 업종을 조금 앞서는 모양새다. 제주도 4대 주요 상권 중 외식업 비중이 가장 높다는 점은 제주도 내 외식업 창업을 고려한다면 참고할 필요가 있어 보인다.

관광객 특화 상권인 중문관광단지는 각종 대형 호텔과 리조트가 밀집한 지역답게 숙박업 비중이 85.8%를 차지하고 있다. 외식업·소매·오락 업종도 대부분 리조트 내에서 발생하는 매출인 만큼 영세 자영업자가 창업해서 틈새시장을 파고들기에는 쉽지 않은 곳이다.

마지막으로 가장 관광객 비중이 낮은 중앙동 상권은 지역주민들과 관광객이 모두 많이 찾는 서귀포 매일올레시장의 영향으로 소매(40.9%)와 외식업(39.1%) 매출 비중이 거의 비슷하게 나타난다. 서귀포시 중심 시가지인 만큼 병원도 많이 위치해 있어 의료 매출 비중도 두 자릿수를 기록하고 있다.

주요 상권마다 업종별 특성이 판이하게 나타나는 만큼 면밀한 아이템 선정과 최적의 입지 선정에 공을 들여야 하겠다.

이와는 별개로 제주도민들의 소비세는 견조한 수준을 유지하고 있는 만큼 제주도 주요 상권에서 창업을 고민하는 예비 창업자라면 제주도민과 내·외국인 관광객 중 어느 곳에 초점을 맞출 것인지 분석한 후에 창업에 나설 필요가 있다.

황창희 핀다 오픈업 프로덕트오너(PO)

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지