스트리밍 1곡당 가수 몫 5원도 안 돼…유통·배급·제작 장악한 독점 구조

#2. 얼마 전 케이블 TV의 오디션 프로그램 ‘슈퍼스타 K7’에 출연해 스타덤에 오른 ‘중식이 밴드’. 중식이 밴드가 한창 인기를 얻던 지난 8월 한 달간, 멜론이나 지니 같은 음원 유통 사이트에서 이들의 노래를 들은 사람의 수는 무려 25만2369명에 달했다. 같은 기간 이들이 벌어들인 음원 수익은 얼마일까. 45만5000원이다.

5번 스트리밍돼야 100원 벌어

아델은 세계적인 슈퍼스타이고 중식이는 이제 막 이름을 알리기 시작한 한국의 인디 밴드다. 그렇다고 하더라도 한 달에 25만 명이 넘게 음악을 들었는데, 뮤지션이 받은 돈이 고작 45만 원이라는 것은 업계 사정을 잘 아는 관련자가 아닌 이상 선뜻 납득하기 힘들다. 다소 어이없어 보이는 저작권료 체계가 비단 중식이 밴드에게만 해당되는 것은 아니다.

스트리밍 방식의 저작권료 체계를 보면 음원, 즉 노래 1곡당 전체 권리자가 받는 저작권료는 7.2원이다. 여기서 ‘권리자’는 유통사(멜론 같은 서비스 플랫폼 업체), 제작사(영세한 독립 레이블부터 SM엔터테인먼트 같은 대형 기획사까지), 저작권자(작사·작곡·편곡자), 실연자(가수·연주자 등)를 아우른 개념이다.

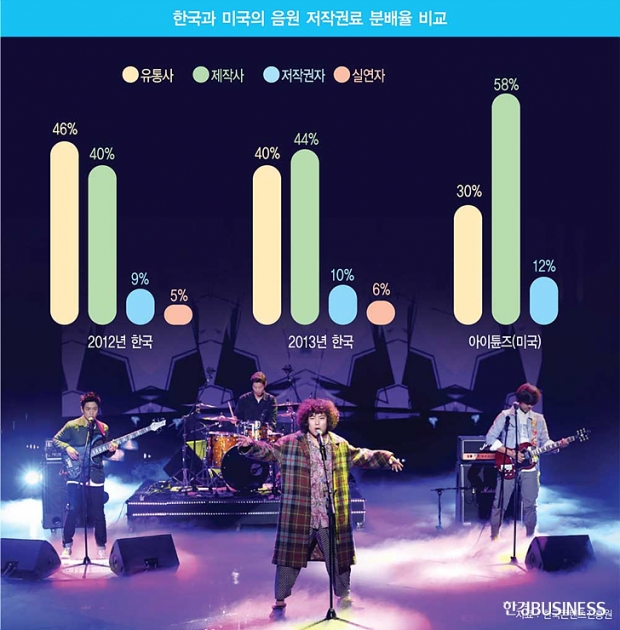

7.2원의 노래 1곡을 놓고 여러 권리자들이 챙기는 돈을 얼마일까. 이를 알기 위해선 저작권료 분배 비율을 살펴야 한다. 2013년 이후 문화체육관광부가 법으로 정한 저작권료 분배 비율은 유통사 40%, 제작사 44%, 저작권자 10%, 실연자 6%다. 노래 1곡당 7.2원인 전체 저작권료 중 2.88원을 유통사가 챙기고 3.16원을 제작사가, 우리가 흔히 뮤지션이라고 부르며 돈을 제일 많이 벌 것 같은 가수는 0.43원을 받는다. 그나마 세션이라고 부르는 연주자나 코러스에게 절반을 떼어주면 실제로 가수에게 돌아가는 돈은 0.21원으로 뚝 떨어진다. 1곡이 5번은 스트리밍돼야 겨우 100원 정도를 버는 셈이다.

창작자의 권익이 지나치게 위축돼 있다는 지적이 이어지자 정부도 나섰다. 문화체육관광부는 지난 12월 16일 ‘음원 전송 사용료 개선 방안’을 발표했다. 3.6원인 월정액 스트리밍의 저작권료를 4.2원으로 인상하고 다운로드도 곡당 360원에서 490원으로 올린다는 방침이다. 다만 40 대 44 대 10 대 6의 기존 권리자 수익 배분 비율은 바뀌지 않았다.

노래 1곡당 지금까지 가수가 0.21원을 받았다는 사실에 놀라기엔 아직 이르다. 더 큰 문제는 엄청난 할인율이다. 현재 음원을 유통하는 대부분의 서비스 업체는 ‘묶음형 할인 상품’을 판매하고 있다. ‘다운로드 30~100곡’과 ‘월정액제 스트리밍’을 묶어 파는 식이다. 이럴 경우 저작권료 단가는 1곡당 3.6원에서 1.8원으로 뚝 떨어진다. 뮤지션이 받는 돈은 0.18원에 불과하다.

유통사가 음악 산업 전 과정 장악

실제 음악을 만드는 창작자의 권리가 지나치게 낮게 책정된 데는 한국만의 뒤틀린 음원 유통 구조가 있다. 앞서 소개한 묶음 상품의 과도한 할인은 12월 16일 개정안을 통해 최대 75%에서 65%로 낮아졌지만 음악 단체에선 이마저도 과하다는 지적이다.

유통사가 배급사를 겸하고 있는 산업구조도 한국에서만 볼 수 있는 기형적인 시스템이다. 멜론·지니·엠넷·벅스 등 대형 유통사는 음원 유통뿐만 아니라 배급도 같이 한다. 예를 들어 멜론이 배급과 유통에 나선 가수 A가 있다고 치자. 멜론 입장에선 A의 노래가 많이 다운로드되고 스트리밍될수록 수익이 커진다. 멜론의 홈페이지나 모바일 첫 화면에 ‘추천곡’으로 A의 노래를 올려놓는 것이 양심이나 상도덕에 어긋날지도 모르지만 현실은 그렇지 않다.

‘추천 한 번 해주는 게 뭐 그리 대수냐’고 생각할지 모르지만, 이는 음원 산업 현실을 전혀 모를 때 나올 만한 소리다. 가수나 노래의 인기를 반영하는 실시간 차트의 경우 추천에 걸리느냐 아니냐가 절대적인 영향을 미친다. 몇몇 제작사들은 “추천곡에 안 걸리면 음원 발매를 늦추는 게 낫다”고 말할 정도다. 사실 음원 수익만으로 먹고살 수 있는 시대는 끝난 지 오래다. 이는 대형 기획사도 마찬가지. 하지만 인기를 얻어야만 행사도 뛰고 캐릭터 상품도 만들고 광고도 찍고 방송에도 출연할 수 있다. 가수의 인기를 가늠하는 척도가 차트이고 차트에 오르려면 추천이 절대적으로 필요한 구조다.

국내 대부분의 유통사도 이 같은 폐해에 공감하며 올 11월 30일 추천곡 제도 폐지에 나섰다. 문제는 음원 유통시장의 60% 이상을 장악하고 있는 멜론만 추천곡 제도를 유지하고 있다는 점이다. 실제로 멜론 사이트에 올라 있는 추천곡 중 상당수는 멜론이 직접 배급에 나선 음원들이다.

우월적 지위를 활용한 유통사의 독점은 여기가 끝이 아니다. 멜론을 예로 들어보자. 이미 언급했듯이 멜론은 음원의 배급과 유통을 함께하고 있다. 해외로 치면 소니뮤직과 아이튠즈(애플)가 한 회사인 셈이다. 여기에 한술 더 떠 멜론을 소유한 로엔엔터테인먼트(이하 로엔)는 음원 제작까지 하고 있다. 요즘 인기 있는 아이유의 소속사가 바로 로엔이다. 로엔이 제작한 아이유의 신곡이 멜론의 추천곡에 오르면 순식간에 실시간 차트를 점령하고 이는 고스란히 멜론, 즉 로엔의 수익으로 돌아온다.

저가 음원이 고착화되고 배급·유통·제작까지 유력 업체가 독점하는 구조로는 음악 산업 자체가 고사할 수밖에 없다는 게 업계 관계자나 전문가들의 주장이다. 창작자가 정당한 가치를 받고 이를 다시 좋은 음악에 투자하는 선순환 구조가 정착돼야만 한다는 게 이들의 목소리다.

음원 유통도 협동조합 시대

바른음원협동조합 “창작자가 대접받아야”

기형적인 음원 유통 구조를 극복하려는 대안적 움직임도 활발해지고 있다. ‘바른음원협동조합(이하 바음협)’이 대표적이다. 바음협은 록밴드 시나위 리더이자 기타리스트인 신대철 이사장 중심으로 지난해 7월 설립됐다. 주식회사 형태의 기존 제도 대신 음원 유통에 최초로 협동조합 시스템을 도입했다. 조합 설립 후 준비 과정을 거쳐 올 10월에 처음으로 음원 유통에 나선 바음협은 유통 수수료를 현행 20%에서 15%로 낮췄다. 조합원의 경우 10%만 받는다. 사실상 반값 수수료다.

현재 바음협의 조합원은 2000여 명으로, 뮤지션과 일반 조합원 비율이 3 대 7 수준이다. ‘슈스케’로 뜬 중식이 밴드와 가수 한영애 등도 바음협의 조합원. 앞으로 준비 기간을 거쳐 전용 유통 플랫폼을 갖추는 것이 바음협의 당면 과제다. 신건웅 바음협 이사는 “향후 서비스 플랫폼까지 완성되면 조합원들에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있을 것”이라며 “생산자와 소비자가 모두 만족할 수 있는 합리적인 종량제 스트리밍 서비스와 묶음 할인이 없는 다운로드 상품을 내놓겠다”고 밝혔다.

장진원 기자 jjw@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지