“미국 경제가 좋아서 금리 인상을 시작한 만큼 앞으로 달러는 강세를 나타낼 가능성이 높다는 전망이 글로벌 컨센서스다. 지금까지는 달러 자산에 투자한 결과가 좋았다. 하지만 모두가 달러 강세를 전망하고 있는 것이 불안하다. 모두가 한 방향을 말할 때는 오히려 반대 방향으로 갔던 때가 많았기 때문이다.”

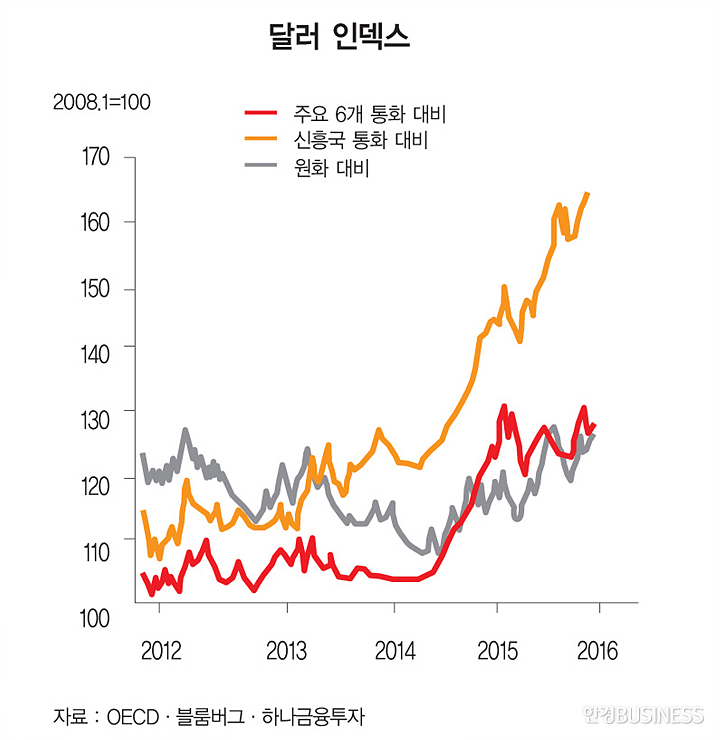

‘달러’에도 종류가 있다. 일반적으로 금융시장에서 ‘달러 강세’라고 말할 때의 달러는 ‘달러 인덱스’를 의미한다. 달러 인덱스는 유로·엔·파운드 등 주요 6개국 통화에 대한 달러 가치를 지수화한 것이다. 그러나 국내 투자자들에게 익숙한 ‘달러’는 원화에 대한 상대 가치 개념이다. 즉 달러 강세는 원·달러 환율의 상승(원화 약세)으로 이해된다.

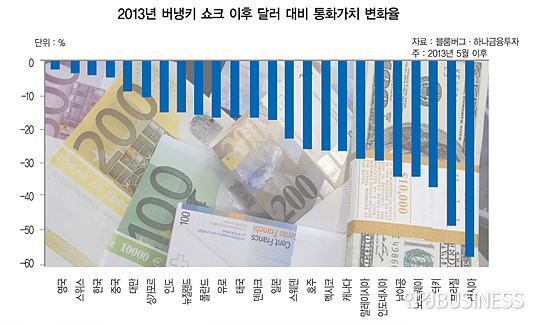

문제는 달러 인덱스와 원·달러 환율의 방향성이 서로 다를 수 있다는 점이다. 예를 들어 주요 통화 대비 달러 가치가 크게 상승하는 ‘달러 인덱스’의 강세가 나타날 때도 원·달러 환율은 거의 오르지 않거나 오히려 하락할 때도 있다. 실제로 달러 강세를 촉발한 2013년 5월 버냉키 쇼크 이후 2년 반 동안 달러 인덱스는 주요국 통화에 비해서는 18.4%나 상승하는 명백한 ‘달러 강세’였지만 원화에 대해서는 4.3%의 소폭 강세에 그쳤다. 반면 신흥국 통화에 대해 달러는 28.6%의 초강세를 나타냈다. 국내 투자자들에게는 ‘달러 인덱스’ 전망보다 ‘원·달러 환율’ 전망이 더 중요하다.

‘달러 인덱스’ 강세는 둔화 예상

금융 위기 이후 환율은 ‘환율 전쟁’이라고 불릴 만큼 각국 간의 경기 상황에 더해 특히 통화정책의 차별화에 의해 좌우돼 왔다. 달러 인덱스의 강세 여부를 가늠하기 위해서는 유럽이나 일본 대비 미국 경제의 상대적인 강도와 미 중앙은행(Fed)의 통화정책 전망이 중요하다. 미국 경제가 강하고 미국의 기준금리 인상 속도가 빠를수록 달러 인덱스는 강해지기 때문이다.

일반적으로 금리 인상은 경제가 강하게 상승하기 시작하는 초기에 시작된다. 초기의 금리 인상은 ‘긴축’의 의미라기보다 지나치게 낮았던 금리가 정상화되는 과정이다. 1990년대 이후 미국의 3차례 금리 인상은 모두 경기선행지수가 기준선인 100을 강하게 뚫고 올라가던 경기 개선 초기에 시작됐다. 하지만 현재 미국 경제는 2016년 정점을 앞두고 경기의 개선 속도가 점점 더 완만해지고 있다. 경기선행지수도 기준선인 100을 강하게 하향 돌파하고 있다. 예전 같으면 금리 인상을 하다가 멈춰야 하는 시기다.

금리 인상은 2014년 1월부터 시작된 테이퍼링(tapering)의 연장선에서 생각해야 한다. 가장 완화된 수준에서 덜 완화된 수준으로 2년을 지나왔고 이제 수단이 테이퍼링에서 금리 인상으로 바뀌었을 뿐이다. 이러한 미국 경제 상황을 감안할 때 연방기금 금리는 2016년 말까지 한두 차례 인상에 그칠 것으로 전망된다. 달러 인덱스의 강세 역시 추가 금리 인상이 선반영되는 2016년 상반기에 마무리될 것으로 보인다.

지난 2년 반 동안 압도적인 강세를 나타냈던 ‘달러 인덱스’는 컨센서스와 달리 향후 강세 속도가 완만해지거나 약세로 전환될 가능성이 높다. 라디오 방송 진행자의 우려처럼 모두의 전망이 한쪽으로 쏠렸을 때 그 결과는 오히려 빗나갔다는 감(感)은 맞을 가능성이 높다. 그러면 달러 자산 투자에서 서서히 발을 빼야 하는 것 아닌가.

그렇지는 않다. 국내 투자자들에게는 원·달러 환율 전망이 더 중요하다. 컨센서스와 달리 ‘달러 인덱스’의 강세가 마무리된다고 하더라도 상대적으로 오르지 못했던 원·달러 환율의 상승 속도는 오히려 더 빨라질 가능성이 높기 때문이다. 원·달러 환율은 2016년 상반기 중 1200원을 웃돌 것으로 전망된다.

한국 경제는 주요 통화 대비 상대적인 원화 강세의 부정적 효과가 누적되며 수출 경쟁력이 크게 약화됐고 과다 부채에 따른 구조적인 소비 부진으로 내수 회복은 어려워졌다. 건설투자로 버텨내고 있지만 1990년 이후 첫 2년 연속 매출 감소로 대기업의 성장마저 멈춘 상태다. 상장 기업의 약 35%는 영업이익으로 이자를 갚지 못하고 부도 위험이 크게 증가했다.

향후 한국 경제는 상대적으로 어려운 국면이 예상된다. 양호한 재정 흑자로 정부 부문의 국가 신용 등급이 상향되고 있지만 성장률이 낮아지면서 민간 부문의 신용 등급이 빠르게 약화되는 중이다. 달러 인덱스의 강세 속도가 완만해지더라도 원·달러 환율의 상승은 다소 빨라질 가능성이 있다. 국제통화기금(IMF)의 특별인출권(SDR) 편입 발표 이후 위안화는 약세 분위기가 완연하다. 중국 경제 둔화와 위안화 약세 역시 원화를 약세로 만드는 재료다.

‘달러 인덱스’의 강세가 마무리된다고 하더라도 달러 자산 투자는 여전히 유효하다. 다만 달러 인덱스의 강세가 멈추거나 약해진다는 것은 상대적으로 유로나 엔화의 강세 가능성이 높다는 의미다. 미국은 금리를 인상하고 있고 유럽과 일본은 돈을 더 풀려고 하고 있는데 그런 결과가 가능할까. 미국의 금리 인상만큼이나 유럽과 일본 중앙은행의 추가 양적 완화(QE)도 상당 부분 선반영됐다. 실제로 미국의 금리 인상 이후 달러 대비 유로화 및 엔화는 강세로 전환됐다. 이에 따라 향후 원·달러 환율의 상승 가능성이 높다고 하더라도 이제는 달러 자산뿐만 아니라 엔·유로 등 선진 통화 표시 자산을 함께 늘려 가는 것이 바람직하다. 예를 들어 원·달러 환율 1150원에 엔·달러 환율 125엔이라면 달러보다 엔을 사는 것이 더 낫다. 2016년 상반기 중 유럽과 일본의 추가 양적 완화 기대로 달러 대비 유로가 다시 1.05달러 수준까지 약해지거나 엔화가 다시 125엔 수준까지 약해질 때가 기회가 될 것이다.

미국의 금리 인상 이후 각국 중앙은행들은 각자 상황에 맞는 통화정책을 펼치고 있다. 사우디아라비아·아랍에미리트연합(UAE)·쿠웨이트·바레인 등 중동 국가들과 멕시코·칠레·콜롬비아 등 남미 국가들 그리고 홍콩 등은 미국 금리 인상 직후 함께 정책 금리를 인상했다. 남아프리카공화국과 페루는 FOMC 이전에 선제적 금리 인상에 나섰다. 중동 국가들과 홍콩은 자국의 통화가치를 달러화에 고정하는 달러 페그제를 시행하고 있기 때문에 미국 금리인상에 즉각 반응했다.

반면 한국을 포함해 터키·인도네시아·노르웨이 등은 기준금리를 동결했다. 달러 페그제를 시행하고 있는 중동과 일부 국가들을 제외하면 대부분의 국가들은 자국의 경기 둔화를 방어하기 위한 금리 인하와 통화 완화에 조금 더 무게가 실리고 있는 상황이다.

신동준 하나금융투자 자산분석실장

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지