고급 주택만 주택 통계에 잡히는 것이 아니라 산동네에 있는 낡은 판잣집도 주택 수에 들어가기 때문에 단순 수치상으로 주택 보급률이 100%를 넘었다는 것만으로 집값이 오르는 시대가 끝났다고 하는 것은 지나친 말이다. 주택 보급률이 이미 100%를 훌쩍 넘는 선진국에서도 집값 상승률은 멈추지 않고 있다.

◆ 일자리의 ‘질’도 중요한 변수

그러면 주택 보급률이 100%를 넘는 시점에서도 수요가 몰리는 집은 어떤 곳일까. 여러 가지 기준이 있을 수 있다. 낡은 주택보다 새 주택을 원한다든지, 학군이 좋은 곳을 선호한다든지 하는 것도 주요 선택 기준이다. 또한 직장까지의 교통이 편리한 곳이나 주변의 풍광이 좋은 곳도 선호되는 곳이다.

하지만 주택 시장, 특히 수도권 주택 시장에서 가장 강력한 요소는 직주근접이라고 할 수 있다. 직주근접은 직장과 주거지가 가까이 있는지 여부를 말하는 것이다.

하지만 정확한 의미는 본인의 직장과 본인의 주거지가 가까이 있는 것이 아니라 본인의 집을 사줄 만한 사람의 직장과 본인의 집이 가까이 있는 것을 말한다. 다시 말해 본인의 집 근처에 얼마나 많은 직장(일자리)이 있는지가 중요한 요소다. 그 직장에 다니는 종업원 중에서 내 집을 사줄 사람이 나올 수 있기 때문이다.

그런데 직주근접을 따질 때 간과해서는 안 될 두 가지 요소가 있다. 첫째는 단순히 일자리가 늘어나는 것이 중요한 것이 아니라 그 직장에서 일하는 사람의 소득수준이 중요하다.

어느 나라든 소득이 낮은 계층의 자가 보유율이 낮기 때문에 소득이 낮은 계층이 유입됐다고 주택 수요가 비례해 늘었다고 보기 어렵기 때문이다. 예를 들어 소득 1분위(하위 20%)에 해당하는 직장인 1000명보다 소득 5분위(상위 20%)에 해당하는 직장인 500명이 그 지역에 유입되는 것이 집값 상승에는 영향을 더 크게 끼칠 수 있다는 뜻이다.

이 때문에 지난 몇 년간 ‘인 서울(in Seoul)’이라는 말이 유행한 것이다. 주민등록을 서울시로 옮기면 좋은 일이 생긴다는 것이 아니라 양질의 일자리가 많은 서울의 주요 업무 중심지로 접근성이 좋은 곳에 주거지를 마련하는 것이 유리하다는 뜻이다.

국세청에 따르면 2013년 소득분 기준으로 억대 연봉자가 가장 많이 사는 곳은 서울이다. 한국 전체 억대 연봉자의 46.7%가 서울에 거주하고 있다.

서울시 인구 비율이 19.8%에 해당하는 것을 감안하면 서울에 고액 연봉자가 많이 몰려 있고, 결국 서울에 양질의 일자리가 많다는 것을 의미한다. 주민 수 대비 일자리 비율도 서울시가 월등하다. 2013년 기준으로 서울의 일자리 수는 458만여 개로 주민등록 인구 1039만 명의 44.1%에 해당한다.

반면 같은 수도권이라고 하더라도 경기도는 주민 수 대비 일자리가 상대적으로 부족하다. 2013년 기준으로 경기도의 일자리 수는 425만여 개로 서울시보다 조금 적다. 하지만 주민등록 인구가 1255만 명이나 되는 것을 감안하면 주민 수 대비 일자리 수가 33.9%로 서울시보다 10% 포인트 정도 적다.

베드타운인 경기도에서 일자리가 많은 서울시로 출퇴근하는 인구가 많다는 것을 알 수 있다. 이 때문에 같은 경기도 내에서도 서울 접근성이 좋은 지역은 집값이나 전셋값이 비싸고 서울 접근성이 떨어지는 지역은 반대의 현상이 나타나는 것이다.

직주근접의 영향력을 평가할 때 간과해서는 안 되는 둘째 요소는 그 변화의 폭이다. 어떤 지역의 주민 수 대비 일자리 비율이 높다고 그 지역이 계속 오르는 것은 아니다. 그런 지역은 과거에 집값이 이미 올라 있을 가능성이 있다. 높은 주택 수요가 이미 집값에 반영돼 있다는 뜻이다.

하지만 주민 수 대비 일자리 비율이 늘어나는 지역은 주택 수요가 증가하고 있기 때문에 시차를 두고 집값에 영향을 준다. 서울의 주요 업무 중심지로는 강북 업무 중심지(종로구·중구)와 강남 업무 중심지(강남구·서초구)를 들 수 있다.

그런데 2000년대 들어오면서 두 업무 중심지 간에 희비가 엇갈리기 시작했다. 2000년부터 2005년까지 강남 업무 중심지의 일자리 수는 11.2%가 늘었던 반면 강북 업무 중심지에서 일하는 사람의 수는 1.8%에 그쳤다.

◆ 대표적 베드타운 분당의 변신

결국 강남 업무 중심지로 출퇴근하려는 사람들이 선호하는 지역(강남 업무 중심지 주변 주거지역이나 강남 업무 중심지로 접근성이 좋은 지역)의 집값이나 전셋값이 그 당시 더 오르는 결과로 나타난 것이다.

강북 업무 중심지는 2000년대 초반에도 주민 수 대비 일자리 비율이 100%가 넘는 지역이었지만 일자리 수 증가가 다른 지역에 비해 저조했기 때문에 집값 상승으로 이어지지 못했던 것이다. 결국 어떤 지역의 집값 또는 전셋값이 꾸준히 오르려면 그 지역에 유입되는 주택 수요가 늘어야 하는데 이를 위해서는 그 지역의 일자리 증가가 선행돼야 한다는 뜻이다.

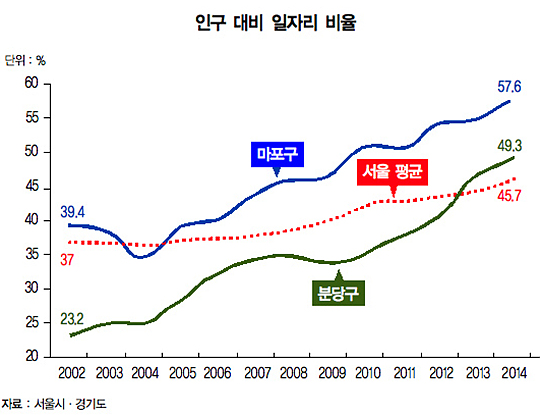

그러면 이런 직주근접 효과가 나타나고 있는 지역은 어디일까. 서울에서는 마포구, 경기도에서는 분당구가 대표적이다. 마포구는 강남 업무 중심지나 강북 업무 중심지 정도는 되지 않지만 서울의 주요 업무 지역 중 한 곳이다. 2002년에도 서울시 평균보다 일자리가 많은 곳이지만 그 증가율이 다른 지역보다 가파른 지역이다.

인구수 대비 일자리 비율이 서울시는 8.7% 포인트 증가하는 동안 마포구는 18.2% 포인트나 증가했다. 상암 DMC가 들어서면서 마포구의 일자리가 크게 늘어난 때문이다. 이 때문에 인근 일자리가 상대적으로 부족한 은평구(16.8%)나 고양시(27.3%)에서 마포구로 출퇴근하는 사람도 점점 늘고 있다.

지난 3년간 서울 아파트 매매가 상승률과 전셋값 상승률이 각각 5.7%와 25.1%에 그친 반면 마포구는 각각 6.1%와 31.0%로 서울시 평균을 웃돌았다.

마포보다 더 극적으로 일자리가 늘어나고 있는 지역은 경기도 성남시 분당구다. 분당은 2000년대 초반만 하더라도 인구수 대비 일자리 비율이 23.2%에 불과한 대표적인 베드타운이었다. 잠은 분당에서 자고 일은 서울에 가서 하는 것이 분당 주민의 대표적인 일상이었다.

하지만 2000년대 중반 이후 네이버·KT·서울대병원 등 굵직한 기업들이 분당으로 이전하면서 주민 수 대비 일자리 비율이 높아지기 시작했다. 그러다 2012년부터 시작된 판교 테크노밸리 입주를 계기로 2014년에는 그 비율이 49.3%에 이르게 됐다. 서울 평균인 45.7%를 훌쩍 넘어버린 것이다.

예전에는 서울로 출근하는 사람이 훨씬 더 많았다면 지금은 서울에 살면서 판교 테크노밸리로 출퇴근하는 직장인이 많이 늘어난 것을 볼 수 있다. 그 증가율은 더 극적이다.

2002년 23.1%에 불과했던 것이 2014년에는 49.3%로 늘어났는데, 이는 주민 수 대비 일자리 수가 두 배 이상 늘어난 것을 의미한다. 지난 12년 동안 26.1% 포인트 증가했는데 이 정도 늘어난 지역은 수도권에서도 찾아보기 어렵다. 분당을 더 이상 베드타운이라고 부르기 어려운 이유가 바로 이것이다.

이런 분당 지역의 일자리 증가에 힘입어 집값과 전셋값도 오르고 있다. 지난 3년간 분당 지역의 아파트 값은 7.9%, 전셋값은 34.1% 상승했다. 서울 평균(5.7%와 25.1%)이나 경기도 평균(6.5%와 24.6%)을 훌쩍 넘고 있다. 일자리 수 증가가 그 지역 집값 상승에 일조하는 대표적인 곳이라고 할 수 있다.

a-cute-bear@hanmail.net

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지