잦은 가격인상에 한국소비자는 호갱 지적도

기부금은 쥐꼬리, 직원들에게는 짠물 경영

지난 주말 샤넬 오픈런(매장 문을 열자마자 달려가 구매하는 것)을 체험해 봤다. 첫째 고민은 지역 선택. 서울 명동·압구정·고속터미널이 선택지였다. 확률적으로는 압구정이 성공할 가능성이 높았다. 현대백화점 압구정본점과 갤러리아 백화점, 샤넬 서울 플래그십 등 3군데를 돌 수 있기 때문이다. 그래도 마지막 결정은 집과 가까운 곳인 신세계백화점 강남점을 택했다. ‘설마 지금도 오픈런에 많이 뛰어들겠어’ 하는 생각에 오전 10시쯤 신세계백화점 강남점 오픈런 대기 장소에 도착했다. 그런데 웬걸, 이미 수십 명의 사람들로 북적였다. 대기 예약을 신청할 수 있는 스마트패드를 든 일명 ‘패드맨’들도 나와 예약을 받았다. 문을 열기도 전 이미 대기자가 100명을 넘었다.

#풍경2. 코로나19 사태로 하늘길이 막히면서 중국인 등 관광객 수도 급감했다. 가장 타격을 많이 받은 곳은 명동이었다. 명동 한복판에는 지금도 1층 매장에 ‘임대’ 표지가 곳곳에 나붙어 있다. 중국 보따리상이 사라지자 명품을 취급하는 백화점 면세점들도 초기에는 타격을 받았다. 하지만 어느 순간부터 풍경이 달라졌다. 새벽부터 백화점 앞에 긴 줄이 늘어섰다. 텐트를 치거나 침낭으로 몸을 꽁꽁 둘러 싸맨 사람도 곳곳에서 보였다. 수백, 수천만원을 들고 매장이 오픈하기를 기다리는 ‘명품 노숙자들’이다.

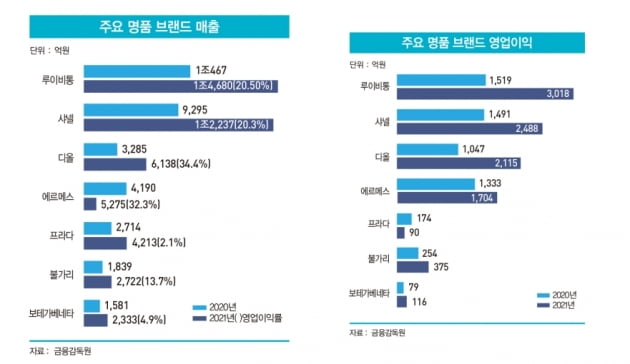

에르메스코리아 5275억원, 루이비통코리아 1조4680억원, 샤넬코리아 1조2237억원. 명품 회사들이 지난해 한국에서 일군 매출이다. 각각 전년 대비 25.8%, 40.2%, 31.6%씩 뛰어 총매출이 3조2000억원을 넘었다. 영업이익은 7210억원으로 전년(4343억원) 대비 66.0% 늘었다. 코로나19 사태로 경기가 좋지 않았다고는 하지만 에루샤(에르메스·루이비통·샤넬)의 실적은 그야말로 눈부셨다. 해외에 나가지 못하면 그 돈으로 자신을 빛내기 위해 명품에 투자한 결과다.

에루샤만이 아니다. 크리스챤디올코리아(디올)도 지난해 6138억원의 매출을 기록했다. 2020년보다 86.8% 급증했다. 매출만 놓고 보면 가격이 가장 비싸다는 에르메스보다 많은 수준이다. 같은 기간 고가의 귀금속을 주력 제품으로 내놓는 불가리코리아도 전년 대비 48% 늘어난 2722억원의 매출을 기록했다. 한국롤렉스, 까르띠에 등까지 합치면 지난해 명품 실적은 6조를 뛰어넘었을 것으로 전문가들은 보고 있다.

코로나19 사태에도 명품이 잘 팔린 이유는

코로나19 사태로 경기도 좋지 않고 관광객 수요도 없는데 명품사의 지갑은 왜 두둑해졌을까.

가장 중요한 포인트는 ‘오늘 사는 것이 가장 싸다’는 인식의 확산이다. 가격이 오르면 수요가 줄지만 명품 시장은 달랐다. 빈번한 가격 인상은 소비자들의 구매 욕구를 더욱 부추기는 요인으로 작용했다.

지난해 루이비통은 다섯 차례, 샤넬은 네 차례 가격을 올렸다. 루이비통이 에르메스를 겨냥해 내놓은 ‘카퓌신MM’ 제품 가격은 현재 922만원이다. 코로나19 사태 전과 비교하면 50% 가까이 뛴 셈이다.

샤넬은 올 들어 두 번이나 더 가격을 올렸다. 대표 제품인 샤넬 클래식 플랩백 시리즈는 모두 1000만원을 넘어섰다. 가장 작은 백이 1105만원, 미디움 백이 1180만원, 가장 큰 백이 1271만원이다.

지난해 가격을 동결한 디올도 올해 주요 제품을 중심으로 평균 20% 정도 가격을 올렸다. 인기가 가장 높은 가방으로 꼽히는 ‘레이디 디올 미디움 백’은 650만원에서 760만원으로 하룻밤 새 110만원이 껑충 뛰었다.

가격 인상은 수요를 자극했다. ‘오픈런’은 이 현상을 보여주는 상징적 단어다. 매장 문이 열리자마자 달려가 물건을 구매한다는 ‘오픈런’ 현상을 만들어 낸 곳은 샤넬이다. 샤넬 가격이 오른다는 소문이 퍼지면 소비자들이 가격 인상 전에 명품을 쟁취하기 매장으로 뛰어간다. 네이버 유명 카페와 소셜 네트워크 서비스(SNS)에선 샤넬 오픈런을 위해 ‘공부’가 필요하다며 여러 정보가 떠다닌다. 예컨대 요즘 재고가 있는 상품이나 내일 뭐가 풀리는지, 각 지역의 오픈런 대기 장소와 준비물 등이다.

한 가지 짚고 넘어가야 할 것은 명품이라고 다 인기가 있는 것은 아니라는 점이다. 지난해 매출은 루이비통이 가장 많았지만 인기는 샤넬이 높았다. 꼭두새벽부터 일어나 언 발을 동동 거리며 줄 서는 곳은 몇 군데 없다. 직접 샤넬 오픈런을 뛴 지난 주말 오전 10시 30분 백화점이 오픈한 직후 샤넬을 제외한 다른 매장의 대기 순번은 상대적으로 적었다. 루이비통은 30명, 프라다는 10명도 채 안 됐다. 에르메스는 개장 이후 하나둘씩 모여들더니 순식간에 70여 명이 늘었다.

다른 곳은 이럴까. 오후에 서울 압구정으로 자리를 옮겼다. 이곳에선 샤넬 매장이 3곳이나 있었지만 매장 진입은 불가능했다. 샤넬 플래그십은 더 이상 예약을 받지 않았고 백화점 내 숍들은 100여 명의 대기자들이 있어 결국 매장 셔터가 내려갈 때까지 순번이 돌아오지 않았다.

반면 루이비통·프라다·디올 등은 바로 입장할 수 있었고 에르메스만 1시간 정도 대기했다. 인기도 양극화 현상이 벌어지고 있는 셈이다. 이쯤 되면 의문이 든다. 한국인들은 왜 샤넬에 열광할까.

우선 SNS가 일상이고 부유함을 과시하는 플렉스 문화를 즐기는 20대가 명품 소비의 주류로 부상했다. 롯데멤버스에 따르면 코로나19 사태 이후인 2020~2021년 20대 명품 구매 증가율이 70.1%로 전 연령 중 가장 많이 늘었다.

샤넬을 소장하고 싶은 소비자들은 말한다. “돈이 있어도 살 수 없다.” 아무 때나 들어갈 수 없고 오픈런에 성공해 입장해도 인기 상품이 없는 경우가 다반사다. 원하는 상품을 사려면 되팔기(리셀) 시장에서 웃돈을 얹어 줘야 하거나 다시 오픈런을 뛰어야 한다. 그런데 이 와중에도 인기 상품을 ‘득템’하는 사람은 존재한다. 이들은 SNS에 오픈런 성공 후기를 인증한다. 이들의 인증은 갖지 못한 이들의 마음에 불을 지핀다. 김난도 서울대 소비자학과 교수 등이 펴낸 ‘트렌드 코리아 2022’에선 이런 ‘득템 트렌드’를 새로운 시장의 탄생으로 제시했다.

다음은 유명인을 따라하고 싶은 심리다. ‘인간 샤넬’, ‘인간 디올’, ‘인간 루이비통’ 등 명품 브랜드의 모델로 발탁된 한국의 유명인들이 SNS에 옷과 가방 등을 착용한 사진을 올린다. 스타들의 패션에 촉각을 곤두세우는 팬들은 이를 선망하고 같은 상품을 사며 분위기를 흉내 낸다.

주택 가격 급등으로 집을 살 수 없다는 상실감에 빠진 젊은이들이 현재를 즐기는 소비로 욕구를 분출하고 있다는 점도 요인으로 지목된다. 쉽게 말하면 이들은 잠깐 명품을 소유하는 데서 만족감을 느낀다. 퇴로도 확보했다. 리셀 시장이다. 희소성 있는 인기 상품은 웃돈까지 얹어 되팔 수도 있다. 명품 소유를 경험하고 리셀 시장이란 퇴로를 확보해 재테크로도 활용하는 셈이다.

서용구 숙명여대 경영학부 교수는 “58년 개띠들은 8년만 모으면 집을 살 수 있었다. 반면 현재 2030세대들은 70년을 모아야 83㎡(25평)짜리 아파트를 마련할 수 있다. 그나마도 월 300만원을 받았을 때”라면서 “이젠 명품 소비를 단순히 사치라고 보면 안 된다. 2030세대는 명품을 경험하는 데 만족감을 느끼고 되팔며 이익도 실현한다”고 분석했다.

그런데 왜 한국을 ‘호구 시장’이라고 하는 걸까. 한국이 명품사들의 매출에 기여도가 커졌는데도 제대로 된 대접을 받지 못하고 있기 때문이다.

명품 업체들이 코로나19 사태 이후 관광객이 끊긴 유럽 대도시 매장이나 면세점에서 매출이 줄자 소비가 증가하는 중국과 한국 등에서 가격을 올려 매출 손실분을 채우고 있다. 글로벌 시장 조사 업체 유러모니터에 따르면 지난해 한국의 명품 시장 규모는 141억6500만 달러(약 17조9000억원)로 전 세계 7위다.

하지만 루이비통은 지난해 1조원대의 매출을 올리고도 기업의 사회 공헌도를 가늠할 수 있는 기부금을 한 푼도 쓰지 않았다. 오직 지난해 당기순이익의 70%에 달하는 1560억원을 배당에 할애했다. 이는 2020년 배당액(500억원)과 비교해도 훌쩍 뛴 금액이다. 같은 기간 디올도 순이익의 157%인 2466억원을, 에르메스는 76%인 960억원을 배당했다. 샤넬의 기부액은 7억원으로, 매출액 대비 기부금 비율은 0.057%였다. 배당액은 당기순이익의 38%에 해당하는 690억원이었다. 이들의 지분은 모두 본사가 쥐고 있어 고액의 배당금이 모두 해외 본사로 흘러들어 가는 구조다.

‘이윤을 추구하는 기업이 그럴 수도 있지’라는 사람도 있을 것이다. 그런데 중국과 비교한다면 어떨까. 루이비통과 디올 등을 거느린 루이비통모에헤네시(LVMH)그룹은 코로나19 사태 이후 중국 적십자사에 230만 달러(약 30억원)를 기부하겠다고 밝혔다. 구찌와 보테가베네타 등을 보유한 케링(Kering)그룹과 에르메스 등도 중국에 기부를 약속한 것으로 알려졌다. 세계 명품업계가 중국 원조에 앞장서는 이유는 중국이 최대 명품 소비 시장이기 때문이다.

물건은 명품, 처우는 글쎄

역대급 실적을 올리고도 직원들에 대한 연봉 인상과 처우 개선에도 인색하다. 지난해 루이비통 직원의 평균 연봉은 약 4900만원이다. 10년 전과 비교해 1500만원 올랐다. 한 달에 12만5000원씩 오른 셈이다. 한 달 올라간 금액만 따지면 프라다가 더 짜다. 지난해 프라다 직원의 평균 연봉은 4400만원이다. 7년간 360만원 올랐다. 한 달에 5만원도 오르지 않은 셈이다. 그런데 이 평균치들은 상대적으로 고액 연봉자인 임원을 포함하는 만큼 이를 뺀 직원만의 급여 평균은 더 떨어지게 된다.

샤넬에선 화장품 노동조합이 지난해 12월 파업을 하기도 했다. 당시 그들은 말했다. “제 시간에 점심을 먹지 못하는 일이 부지기수다.”

사실 막대한 실적에도 쥐꼬리 기부와 짠물 경영을 하는 명품 업체들에 대한 비판은 어제오늘의 일이 아니다. 에루샤를 비롯해 프라다와 구찌 등은 이런 사회적 비판에서 숨기 위해 주식회사에서 유한회사로 전환하거나 애초부터 유한회사로 설립해 매출·실적·배당금·기부금 등 경영 정보 공개를 원천적으로 차단해 왔다.

그러다 2017년 개정된 ‘주식회사의 외부 감사에 관한 법률’ 개정안과 시행령에 따라 2020년부터 직전 사업연도의 자산 또는 매출액이 500억원 이상인 유한회사도 외부 감사 대상이 됐다. 유한회사인 에루샤는 그동안 감사 보고서를 제출하지 않다가 법 개정으로 지난해부터 실적을 공개하게 된 것이다.

그런데 또다시 꼼수를 부리려는 움직임이 반복되고 있다. 구찌코리아는 2020년 11월 ‘구찌코리아 유한책임회사’로 회사의 상호를 변경해 등기를 완료했다. 1998년 주식회사로 설립했지만 2014년 유한회사로 전환한 데 이어 2020년 잠깐 주식회사로 전환했다가 두 달 만에 유한책임회사로 회사의 종류를 바꿨다. 유한책임회사는 외부 감사를 받고 매출과 이익, 배당과 기부금 규모 등이 기재된 감사 보고서를 공시하지 않아도 된다.

기업이 법인 형태를 바꾸는 것을 막을 방법은 사실상 없다. 하지만 한국 명품 시장은 점점 더 커질 것이란 전망이 지배적이다. 기업의 사회적 책임과 투명 공시를 중요시하는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영은 전 세계 화두다. 해외 럭셔리 브랜드들이 언제까지 이런 흐름을 외면할지, 한국 소비자들은 언제까지 이를 용인할지 지켜볼 일이다.

김태림 기자 tae@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지