역사상 가장 비싼 실패로 꼽히는 스페이스X

5126번 실패한 다이슨

세상을 뒤흔든 혁신적 실패들

중요한 것은 실패 자체가 아니라 실패를 성공 자산으로 만드는 것이다. ‘하인리히 법칙(1:29:300의 법칙)’은 실패에도 적용할 수 있다. 신문 1면을 장식할 만한 1개의 대형 실패의 뒤에는 작은 실패 29건과 300건의 실패 징후가 있다고 봐야 한다.

실패학의 창시자 하타무라 요타로 도쿄대 명예교수는 “실패에서 배우면 큰 실패를 막고 성공의 지렛대로 활용할 수 있다”고 강조한다. 여기 실패했다고 좌절하기보다 실패의 원인을 철저하게 분석해 실패를 성공의 기회로 삼은 기업들이 있다.

실패=혁신의 무덤 아니다

어디든 쉽게 붙였다 뗄 수 있는 포스트잇은 사실 실패의 산물이다. 3M 연구원이던 스펜서 실버는 1968년 항공기 제작에 쓸 수 있는 초강력 접착제를 발명하다가 실패했는데 그가 만든 접착제는 끈적임이 없고 표면에 잔여물을 남기지 않는 특성이 있었다. 사무실 필수품이 된 포스트잇의 탄생 배경이다.

세계 최초로 먼지 봉투 없는 진공청소기, 날개 없는 선풍기를 출시해 ‘영국의 애플’로 불리는 가전 기업 다이슨도 혁신의 아이콘이 되기까지 무수한 시행착오를 겪었다.

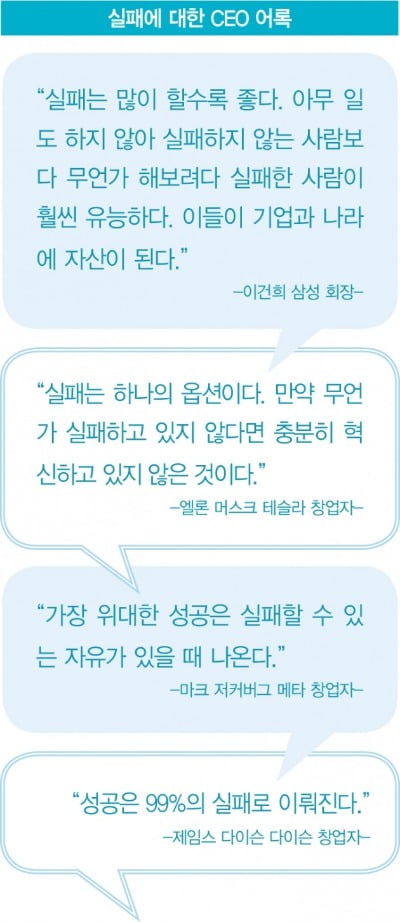

최고경영자(CEO) 제임스 다이슨 다이슨 창업자는 ‘왜 선풍기는 꼭 날개를 써야 하지’라는 기존의 고정관념을 깬 아이디어를 갖고 1979년부터 1984년까지 5년간 5127번의 프로토타입을 통해 먼지 봉투 없는 진공청소기 ‘다이슨 DC01’을 탄생시켰다.

다이슨은 2016년부터 3조원을 투자해 전기차 개발 프로젝트를 진행하다가 상업성을 이유로 2019년 10월 중단했다. 하지만 다이슨이 개발하던 전기차 기술이 또 어떤 혁신 제품의 탄생에 쓰일지는 알 수 없다.

일부 국가에선 폭발 위험 때문에 갤럭시 노트7의 항공기 수화물 및 기내 반입을 금지하기도 했다. 갤럭시 노트7 발화 사건은 글로벌 기업 삼성의 브랜드 이미지에 큰 타격을 줬다.

삼성은 갤럭시 노트7 단종 직후인 2016년 10월 그룹 하반기 신입 사원 시험(GSAT)에서 실패학과 관련한 문제를 출제했다. 펩시콜라의 ‘투명 콜라’, 하인즈의 ‘보라색 케첩’ 등 유명 기업들의 실패 제품들을 전시한 미국 미시간 주 실패 박물관(New product works)을 소개하며 미국 기업들의 벤처 정신에 주목한 ‘실패학’을 배우자는 취지로 쓰인 문제였다.

이를 두고 삼성이 갤럭시 노트7 사태를 자산으로 삼자는 메시지를 전달한 것 아니냐는 해석이 나오기도 했다. 삼성은 향후에도 유사한 문제 발생을 막기 위해 갤럭시 노트7 사태와 관련한 문제 발생과 대응 활동 등을 내부적으로 자산화하기 위해 백서까지 만든 것으로 알려졌다.

엘론 머스크 테슬라 CEO는 테슬라 설립 1년 전인 2002년 “50년 내 100만 명을 우주로 보내겠다”는 인류의 화성 이주를 목표로 민간 우주 개발 업체 스페이스X를 세웠다. 스페이스X는 결과적으로 2020년 5월 31일 세계 최초로 재활용한 유인 우주선과 로켓 발사에 성공했다. 하지만 성공하기까지 치명적인 엔진 고장, 낙하산 오작동, 연료 주입 안전 문제 등으로 무수한 실패를 경험해야 했다.

로켓이 폭발할 때마다 수천억원이 증발했다. 그럼에도 머스크 CEO는 도전을 멈추지 않고 실패 요인을 분석했다. 머스크 CEO는 비행 혹은 착륙하다 폭발하거나 바다로 고꾸라지는 모습 등 역사적인 실패 장면을 모아 영상으로 공개하기도 했다. 역사상 가장 비싼 실패작이었다. 그는 그렇게 민간 우주 개발 시대의 한 획을 그었다.

미국은 실패담을 공유하며 실패에 대한 인식을 대전환했다. 실리콘밸리에는 매년 10월 창업자들이 실패담을 공유하는 자리인 페일콘(Failcon : 실패 콘퍼런스)이 열린다. 페일콘의 모토는 ‘실패를 껴안고 성공을 만들자’다. 실패를 사회적 자산으로 인식하는 미국의 기업문화를 보여주는 대표적인 사례다.

혁신의 대명사인 구글도 무수한 프로젝트 중 성공 확률은 50% 정도다. 구글은 2006년부터 종료(단종)된 서비스의 비석을 한곳에 모아 전시하는 독특한 공간을 운영하고 있다. ‘구글 공동묘지(The Google Cemetery)’다.

유명을 달리한 구글의 제품과 서비스의 전체 목록을 연도별로 정리해 서비스 종료 시점과 이유 등을 솔직하게 보여준다. 구글 공동묘지에 올라온 실패한 프로젝트는 166개다. 구글 제품과 서비스의 평균 수명은 4년 1개월이다.

구글은 포스트 모르템(post mortem)을 통해 문제를 해결한다. 포스트 모르템은 시체를 해부해 사망에 이르게 한 직간접적인 원인을 파악하는 방법이다. 구글을 비롯한 실리콘밸리 기업들은 포스트 모르템을 통해 문제 원인을 정확하게 기록, 분석하고 대책을 수립한다.

여기서 중요한 것은 포스트 모르템이 실패의 책임을 묻기 위한 것이 아니라는 점이다. 포스트 모르템 과정을 공통 양식으로 만들어 기록하고 조직 전체에 공유해 축적된 실패 데이터를 자산으로 삼는다.

구글 지주사인 알파벳의 자회사 X(전 구글X)는 스마트 안경 구글 글래스, 운전자 없이 운행할 수 있는 구글 무인차, 오지에 풍선을 띄워 무선 인터넷을 공급하는 프로젝트 룬 등 기상천외한 프로젝트를 연구하는 비밀 연구 조직이다.

X가 혁신적인 아이디어를 생각해 낼 수 있었던 배경에는 실패를 용인하는 문화가 있었다. X는 합당한 이유로 실패한 것을 입증한 직원들에게 CEO의 포옹과 함께 성과급, 휴가 등 보상을 줌으로써 실패를 두려워하지 않는 조직 문화를 구축할 수 있었다.

핀란드는 인구 550만 명의 작은 나라임에도 인구수 대비 스타트업이 가장 많은 ‘스타트업의 천국’으로 꼽힌다. 음원 스트리밍 서비스 스포티파이, 클래시오브클랜의 개발사 슈퍼셀, 앵그리버드로 알려진 로비오 엔터테인먼트 등은 모두 핀란드 스타트업이다.

핀란드가 혁신가의 나라로 성장할 수 있었던 원동력은 1998~2007년 전체 수출의 20%를 책임지던 노키아의 몰락이었다. 한때 세계 휴대전화 시장 1위로 국내총생산(GDP)의 4%를 차지하던 국민 기업이 무너지면서 핀란드의 경제성장률은 마이너스로 곤두박질했다.

고용 침체를 겪은 핀란드 청년들은 창업에서 돌파구를 찾았다. 알토대의 기업가 정신 커뮤니티 알토ES는 2010년부터 매년 10월 13일을 ‘실패의 날’로 지정해 궁극적으로 실패율을 낮추기 위해 노력하고 있다.

일본 문부과학성은 ‘실패학의 법칙’ 저자 하타무라 요타로 교수를 중심으로 실패 지식 활용 연구회를 만들어 국가 차원에서 실패 지식 관리·활용에 나서고 있다. 1990년대부터 장기적인 경제 침체에 빠지고 액체나트륨 누출 사고, 로켓 발사 실패 등 큰 실패를 겪은 이후 실패 지식에 주목하게 된 것이다.

실패 지식 활용 연구회는 일본의 과학 기술에 대한 신뢰성을 흔드는 중대한 사고와 실패가 지속적으로 발생한 원인이 실패를 기피하거나 은폐하는 풍토에 있다는 자성 아래 설립됐다. 하타무라 요타로 교수는 후쿠시마 원전 사고 조사 위원장을 지내기도 했다.

한국은 실패를 자산화해 활용하는 사례가 드물다. 한국의 국가 연구·개발(R&D) 과제 성공률은 99% 이상으로 주요국들과 비교해 매우 높은 편이지만 사업화 성공률은 20%에 그친다.

연구가 성공적으로 완료된 게 아니라 목표를 달성하지 못했을 때 다음 연구에 참여가 제한되는 등 여러 가지 불이익을 받을 수 있어 대부분 연구 목표를 낮게 설정하기 때문이다. 이를 보완하기 위해 2013년부터 성실 실패 제도를 도입했지만 실패에 대한 부정적 인식과 불이익 등으로 실패와 과감한 혁신을 기피하는 경향이 여전하다.

다행인 점은 실패를 연구하는 움직임이 점점 확산되고 있다. 정부가 2018년부터 다양한 실패 경험과 재도전 사례를 공유하는 실패 박람회를 열고 있고 카이스트에서는 지난해 실패학을 연구하는 싱크탱크 ‘실패연구소’가 출범했다.

실패 자산을 활용하는 대기업들도 늘고 있다. SK하이닉스는 2018년부터 ‘실패 사례 경진 대회’를 열고 있다. 실패 사례들을 데이터베이스(DB)로 구축하고 쌓인 사례들을 분석해 R&D 과정에 직접 적용한다.

삼성전자는 2012년 도입한 사내 벤처 프로그램 ‘C랩’을 통해 도전 정신과 실패를 용인하는 문화를 확산시키고 있다. C랩의 내부 목표는 실패율 90%에 도전하는 것이다. 10명이 도전해 9명이 실패할 만한 획기적이고 어려운 과제를 발굴하기 위해서다. 한국타이어앤테크놀로지도 도전을 두려워하지 않는 기업 문화를 위해 2018년부터 ‘혁신적 실패상’을 주고 있다.

안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지