핵심 업무인 금융·택배에 특별법 적용…관련 업계에선 ‘불공정 경쟁’ 목소리 커져

[비즈니스 포커스]

다만 대부분의 공익 사업은 정부가 직접 서비스를 제공하지 않고 공기업의 형태로 제공된다. 철도는 철도청에서 철도공사로 전환되는 등 공기업 형태다. 하지만 우체국의 우정 사업은 여전히 과학기술정보통신부 소속의 공공 기관으로 정부가 직접 서비스를 제공하고 있다.

‘예금 전액 보장’ 우체국에 힘 싣는 정부

우정 사업은 ‘우정사업운영에 관한 특례법’에 따라 우편·우편환·우편대체·우체국예금·우체국보험에 관한 사업 등에 해당한다. 다시 말해 우편물을 수취·발송·전달하는 역할과 기관 또는 기업으로 금융 업무를 겸하는 조직이다.

하지만 우체국이 정부 기관과 다른 점은 일반 회계가 아닌 특별 회계로 운영된다는 점이다. 국가의 회계는 일반·특별 회계로 구분된다. 일반 회계는 조세 수입 등을 주요 세입으로 해 국가의 일반적 세출을 충당하기 위해 활용된다. 반면 특별 회계는 특정한 세입으로 세출을 충당해 회계 처리를 한다.

즉, 대부분의 정부 기관은 세금으로 운영되는 경우가 많지만 우체국은 우정 사업으로 번 수익으로 운영해야 한다. 이에 따라 우편을 제외한 금융·택배 물류 분야에선 일반 기업과 경쟁해야 한다.

하지만 우체국이 정부 기관인 만큼 주어지는 혜택이 많다는 지적이 끊이지 않고 있다. 금융권과 택배업계 등에서 우체국을 민영화해야 한다고 주장하는 이유는 이 때문이다. 서비스와 품질 등으로 시장에서 경쟁해야 하는데 우체국에 주어진 프리미엄이 너무나 크다는 주장이다. 그 배경을 들여다봤다.

먼저 금융은 우체국이 국가 기관이어서 예금 전액 보장과 법인세·예금보험료 면제 등 민간 금융회사와는 다른 혜택이 있다.

‘예금보험공사가 예금자 1인당 보호 금융 상품의 원금과 소정의 이자를 합해 최고 5000만원까지 보호합니다’란 문구는 일반 은행의 통장 맨 뒷면에 있어 누구나 한번쯤 봤을 법한 글이다. 은행이 피치 못할 사정으로 문을 닫을 경우 예금보험공사가 5000만원까지는 보장해 준다는 얘기다. 하지만 5000만원 초과 금액에 대해서는 보장이 어렵다.

1997년 국제통화기금(IMF) 외환 위기를 계기로 금융권역별로 운영되던 보호 기금이 예금보험기금(현 예금보험공사)에 통합되면서 예보가 통합 기금의 운영 주체가 됐다. 예보가 평소 금융사에서 보험료를 적립했다가 금융사가 위기에 처하면 금융사를 대신해 예금 등을 돌려주는 방식이다.

하지만 우체국은 전액 보장이 가능하다. 한국이 망하지 않는 이상 원금과 이자 전액을 우체국 예금 및 보험에 관한 법률에 의거해 국가가 지급해야 한다. 우체국에 따르면 이 법 조항으로 IMF 외환 위기를 겪으며 저축은행 등에 예금을 맡기는 경우가 상당히 많아졌다고 한다.

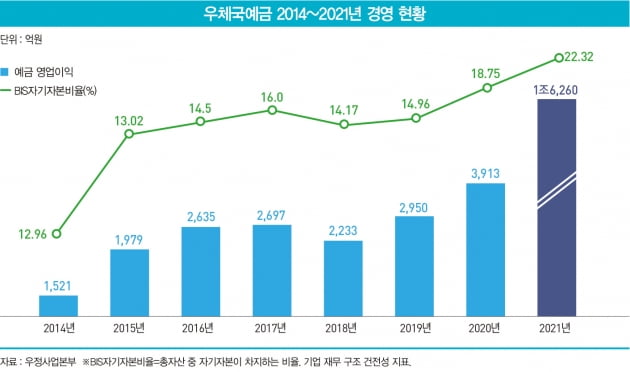

코로나19 사태로 갈 곳 잃은 자금들도 안정성이 담보된 우체국에 몰렸다. 지난해 우체국 예금의 영업이익은 1조6260억원으로 전년 대비 315.5% 늘었다. 2020년에는 코로나19 사태로 폭락했던 주식이 반등하거나 부동산 시장에 자금이 몰려 예금 이익이 크지 않았지만 등락이 심해지기 시작한 2021년부터는 우체국에 본격적으로 예금이 쏠린 것으로 분석된다.

우체국 측은 예금 전액 보장으로 국영 금융회사로서의 공적 역할을 다하고 있다고 밝혔다. 또 예금 전액 보장이라는 정부의 혜택에 관해 일반 금융회사보다 이율이 낮아 고객이 판단해 예금을 맡기면 된다고 답했다.

우체국보다 4대 시중은행의 예금 금리가 낮은 것은 사실이다. 올해 6월 15일 기준 우체국 정기예금의 최고 연이율은 1.85%(12개월 기준)다. 같은 기간 4대 은행의 대표 예금 상품의 최고 연이율은 △우리은행 WON 예금 2.40% △하나은행 하나의정기예금 2.50% △KB국민은행 더블모아예금 2.55% △신한은행 쏠편한 정기예금 2.50% 등이다.

하지만 일각에서는 예금 전액 보장이 형평성에 맞지 않는다고 주장한다. 현재 5000만원 한도가 2001년 설정된 이후 20여 년간 고정돼 있어 은행을 찾는 고객의 불만이 높다는 얘기도 나온다. 그래서 예금 보장 한도를 상향해야 한다고 주장한다. 현재보다 2배 많은 1억원을 상한선으로 올려야 한다는 목소리에 힘이 실리고 있다.

지속적으로 제기되는 우체국 금융 민영화에 대한 주장도 있다. 이대기 금융연구원 선임연구위원은 “미국·영국·독일 등 선진국에선 우체국 금융이 민영화되고 있다”며 “한국도 우체국 금융을 공사화하거나 주식회사·민영화해야 은행끼리의 공정 경쟁이 가능하다”고 말했다.

택배에서도 특별법 적용 받는 우체국

우체국은 2001년 택배 시장에 뛰어들었다. 1990년대 초반부터 민간 기업이 10년간 다져 놓은 택배 시장에 우체국택배가 들어왔다. 민간 택배 업체가 사업을 시작할 때 가장 큰 투자가 필요한 부분은 전국에 영업소를 구축하고 사무실과 집배송 인력을 모집하는 것이다.

하지만 우체국택배는 단번에 전국 우체국과 우편집배원을 택배에 활용해 큰 투자 없이 시장에 진입했다. 또 2000년 지어진 우편집중국은 민간 택배 기업의 허브 터미널을 능가하는 규모로 우편물과 택배 화물을 분류한다. 전국에 수십 곳의 우편집중국이 있다.

과학기술정보통신부 소속으로 우편특별법 적용을 받는 것도 특혜로 꼽힌다. 택배 차량 증차 규제에서 자유롭다. 자가용 번호판을 단 우체국 차량으로 물건을 배송할 수 있다. 민간 택배 업체는 국토교통부의 ‘화물차 운수사업법’의 적용을 받아 한때 택배차 증차가 어려운 시절도 있었다.

택배업계에선 우체국이 민간 택배 사업을 중단해야 한다고 주장한다. 우편과 소포와 같은 공적 영역의 사업에 집중하고 민간 영역인 택배는 자율 경쟁 체제로 시장에 맡겨야 한다는 목소리다.

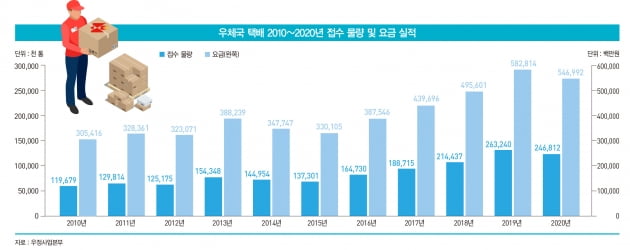

한편 우체국택배의 접수 물량은 매년 증가 추세다. 2010년 1억1967만 개였던 택배 접수 물량은 2020년 2억4681만 개로 2배 정도 늘었다. 해당 물량 배송을 통한 우체국 접수 요금도 2010년 3054억원에서 2020년 5469억원으로 증가했다.

유호승 기자 yhs@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지