이 예상은 빗나갔다. 이후 20여 년간 수많은 M&A로 자동차업계가 재편된 것은 사실이다. 하지만 한국과 일본 자동차 업체들은 M&A 격랑을 피해 독자 생존에 성공했다. 유럽에서도 르노와 피아트, 푸조시트로엥 등은 덩치를 키워 M&A의 제물이 되는 것을 면했다. 테슬라 등 새로운 게임 체인저의 등장도 예상하지 못한 일이었다.

◆M&A형과 독자 생존형의 공존

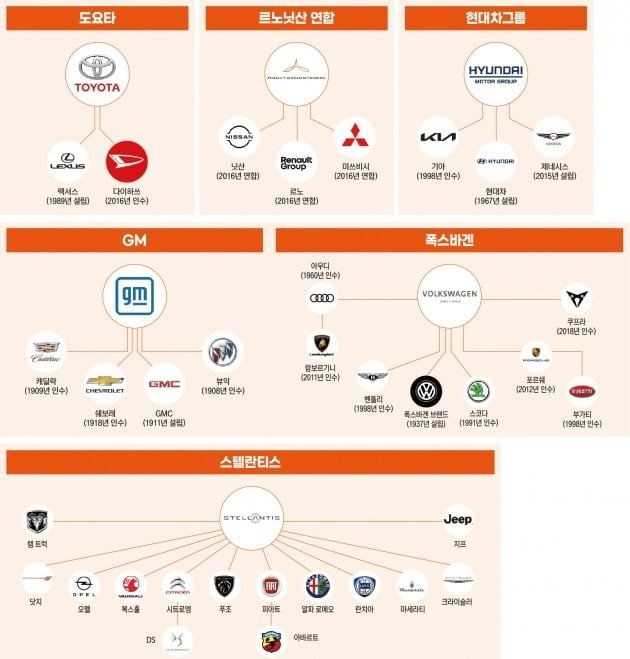

도요타는 2년 연속 판매 1위를 차지하며 세계 최고의 자리를 지켰다. 2021년 이탈리아 피아트와 프랑스 푸조시트로엥이 합작해 탄생시킨 스텔란티스는 르노·닛산 얼라이언스 판매량을 턱밑까지 따라붙었다. 한국의 현대차·기아는 3위에 올랐다.

자동차 산업의 역사는 M&A의 역사라고 해도 과언이 아니다. 전쟁, 석유 파동, 금융 위기 등 외풍과 새로운 기술의 개발은 M&A의 매개체가 됐다. 20세기 자동차 산업의 상징인 GM은 수많은 브랜드를 인수해 산하로 포함시켰다. 1‧2차 세계대전을 겪으며 자동차 관련 기술이 발전했고 이는 산업을 꽃피게 했다. 1970년대 석유 파동은 소형차에 강점을 갖고 있던 일본 자동차 기업들이 글로벌 플레이어로 성장하는 계기가 됐다. 미국 정부는 유가가 상승하자 평균 연비 제도 기준을 높였고 대형차가 주력이던 미국 자동차 업체들은 큰 타격을 입었다.

2000년대 초반은 자동차 산업이 초대형 기업 중심으로 재편되기 시작한 시기다. 1997년 아시아발 금융 위기가 자동차업계를 강타했다. 다임러(메르세데스-벤츠)가 1998년 5월 크라이슬러를 인수하면서 그 시작을 알렸다.

뤽 베송 감독의 영화 ‘택시’에 등장해 한국인들에게 알려진 르노는 상상 외의 빅 베팅을 했다. 1999년 일본의 3대 자동차 업체 중 하나인 닛산 지분을 사들이며 주인이 됐다. 이어 한국의 삼성자동차를 사들이며 아시아를 생존의 기반으로 삼았다. 2016년 닛산이 미쓰비시자동차 지분 34%를 사들이면서 르노·닛산·미쓰비시 자동차 연합이 결성됐다. 세 회사는 겉으로는 ‘자동차 연합’의 틀을 내세웠지만 실제로는 르노와 대주주인 프랑스 정부가 주도권을 행사하는 구도다.

2000년대 후반엔 미국에서 시작된 금융 위기가 자동차 산업의 판도를 흔들었다. 금융 위기 전인 2006년 1600만 대였던 미국 자동차 판매는 2008년 1000만 대로 35% 이상 감소했다. 미국 시장에 뿌리를 둔 GM·포드·크라이슬러에 빨간불이 켜졌다.

크라이슬러는 직격탄을 맞았다. 다임러는 미국발 금융 위기 직전인 2007년 5월 크라이슬러를 사모펀드에 매각했다. 악화 일로를 걷던 크라이슬러는 2009년 결국 파산 보호 신청을 했다. 한때 폭스바겐과 유럽 시장을 놓고 패권을 다퉜던 이탈리아 피아트그룹이 이 기회를 놓치지 않고 크라이슬러를 인수했다. 두 회사는 피아트크라이슬러(FCA)라는 이름 아래 한 식구가 됐다. 이 합병으로 FCA는 단숨에 글로벌 7위 제조사로 뛰어올랐다.

이 와중에도 한국의 현대차와 일본의 도요타·혼다 등은 살아남아 여전히 글로벌 플레이어로서의 역할을 다하고 있다.

◆2010년대는 타 업종과의 연합이 성행

2010년대 중·후반엔 M&A의 양상이 바뀌었다. 동종 업종 간의 합종연횡에서 타 업종과의 연합 전선이 펼쳐졌다. 자동차가 전자 기기에 가까워지는 기술 변화가 이 같은 변화를 이끌었다.

다임러가 2013~2017년 진행한 기업 인수 중 절반(9건)은 차량 공유와 관련 됐다. 폭스바겐은 선힐테크놀로지스·페이바이폰 등 디지털 결제 시스템 기업을 인수했다.

기업들은 자동차의 가치를 더 이상 운송 수단으로만 판단하지 않고 이동 서비스를 제공하는 공간으로 보기 시작했다. 주행 외에 인포테인먼트(정보+오락), 자동차와 자동차 또는 자동차와 사람 간 연결성 등이 주요한 기능으로 떠오르게 됐다.

자율 주행 자동차 개발도 한창이다. 현대차그룹·메르세데스-벤츠·볼보·BYD 등은 세계 최대 그래픽 처리 장치(GPU) 업체인 엔비디아와 손잡았다. 엔비디아는 테슬라와 함께 자율 주행 성능을 구현하기 위한 슈퍼컴퓨터 분야에 앞선 업체다. 스텔란티스는 퀄컴, BMW는 인텔모빌아이, 아우디는 화웨이와 각각 손잡았다.

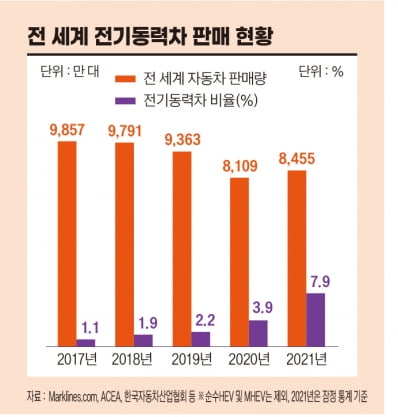

기후 위기가 도래하면서 전기·수소·태양광 등 친환경 연료가 미래 산업을 이끌 새 에너지원으로 부상했다. 각국 정부는 탄소 중립(탄소 순배출 0) 정책을 펼쳤고, 유럽연합(EU)은 2035년부터 내연기관차 신차 판매 금지 조치를 단행한다. 자동차업계는 빠르게 반응했다. 테슬라가 혜성처럼 등장하고 중국이 동참하며 전기 자동차를 중심으로 시장이 조정됐다. 한국을 포함해 선진국들은 보조금을 지원하고 충전 인프라 구축에 한창이다.

미래 자동차는 심장인 엔진이 배터리로 바뀌고 각종 센서가 사람의 눈을 대신한다. ‘마차에서 자동차로 그리고 자율 주행이 탑재된 전기차로’ 이동한 것이다. 전기차와 자율 주행차는 기존 완성차 업체들에도 생소한 시장이다. 전기차는 내연기관차보다 만들기도 쉽다. 애플과 퀄컴 등 글로벌 정보기술(IT) 기업들이 자동차 시장에 눈독을 들이고 있다.

100년 넘게 이어 온 내연기관 시대가 저물고 있다. 자동차 산업은 새로운 기로에 서 있다.

2021년 1월 자동차업계에 충격적인 소식이 전해졌다. 피아트를 보유한 이탈리아의 FCA가 그룹 푸조시트로엥(PSA)과 합병한다는 소식이다. 이 회사의 사명은 스텔란티스다. M&A 규모는 520억 달러다. 2020년 들어 가장 큰 딜이다. 이 합병으로 피아트·마세라티·크라이슬러·지프·닷지·푸조·시트로엥·오펠·DS·램 트럭·아바르트·란치아·복스홀·알파 로메오 등 14개 브랜드가 한데 모이게 됐다.

피아트는 2008년 금융 위기 이후 어려움에 처한 크라이슬러를 인수했다. 이때 크라이슬러 산하에 있던 지프와 닷지 등이 피아트의 우산 아래 편입됐다.

스텔란티스는 단숨에 판매량 기준 5위(660만 대)로 뛰어올랐다. 지난해 GM보다 약 30만 대 더 팔았다. 합병 전 FCA는 세계 8위, PSA는 9위였다.

앞으로 스텔란티스는 전기차 등 신기술 투자에 집중한다. 배기가스 규제에 대응해 2030년까지 탄소 배출 50%를 감축하고 2038년에는 탄소 중립을 실현하겠다는 목표다. 창립 1주년 행사에선 전동화·소프트웨어 지원을 위해 2025년까지 300억 유로 이상을 투입한다고 밝혔다.

◆동양의 두 거인 현대차와 도요타

시간을 조금 더 뒤로 돌려보자. M&A의 파고가 세계 자동차 시장을 덮치기 시작한 2000년 현대차그룹이 출범했다. 기아를 품고 세계 10위로 올라섰다. 이때도 현대차가 M&A 제물이 될 것이란 예측이 끊이지 않았다. 일각에서는 현대차도 미국이나 유럽 기업을 인수해야 살아남을 것이라는 의견도 나왔다. 하지만 현대차는 M&A 대신 기술 개발과 부품·소재 업체 계열화를 택했다.

부품 업체 재편의 중심에 현대모비스가 있었고, 소재 쪽에서는 계열사인 현대제철을 통해 가격 경쟁력을 갖춘 자동차용 강판을 공급받을 수 있게 했다.

독자적 엔진 개발도 생존의 기반이 됐다. 2004년부터 모든 차종에 독자 개발 엔진을 장착했다. 영국의 애스턴 마틴 등이 현대차가 인수할 대상으로 떠올랐지만 눈을 돌리지 않았다. 그 대신 자체 브랜드 개발에 주력했다. 그 성과물이 현대차의 고급차 브랜드 제네시스다.

결과는 숫자로 나타났다. 2010년 글로벌 판매 5위권에 진입했고 지난해는 4위에 올라섰다. 미국 소비자들이 신차를 살 때 가장 많이 참고하는 JD파워 신차 품질 조사에서 현대차 브랜드는 상위권을 휩쓸고 있다. 제네시스는 렉서스를 제치고 프리미엄 브랜드 1위 자리를 차지했다.

도요타도 경영 방식에서 보수적 방침을 견지했다. 필요하면 100% 자회사를 설립했다. 큰 딜은 히노자동차와 다이하쓰 단 두 개의 브랜드만 있었다.

렉서스를 통한 프리미엄 브랜드 전략도 성공적이었다. 렉서스는 ‘성능은 BMW 5시리즈, 가격은 3시리즈’ 식의 마케팅으로 벤츠·BMW와 견주는 위치까지 올라왔다.

세계 최대 자동차 경주 대회 포뮬러원(F1)과 프랑스 르망 24시 레이스 등에 참가하며 유럽 브랜드들과 기술 경쟁을 벌였고 신시장 개척에도 적극적이었다.

도요타는 2005년 709만 대를 판매해 포드를 제치고 세계 2위 자동차 메이커로 성장했다. 2008년 결국 GM을 넘어 1위를 거머쥐었다. 하지만 2009년 대규모 리콜 사태와 2011년 동일본 대지진으로 어려움을 겪었다. 자동차 제조업의 신드롬을 일으켰던 적기 공급 생산(JIT : Just In Time) 방식이 발목을 잡았다. 재난이 덮쳤고 재고는 부족했던 것이다.

하지만 도요타는 다시 일어났다. 창업자의 친손자인 도요타 아키오 사장이 핸들을 잡으며 조직을 재정비했다.

2012년 세계 1위 타이틀을 다시 가져왔다. 2014년 1000만 대를 넘겼다. 도요타는 2021년 GM의 텃밭인 미국에서도 신차 판매 1위에 올랐다.

◆M&A 역사 쓴 GM과 폭스바겐

세계 최초의 내연기관 자동차는 1886년 벤츠가 만들었다. 하지만 자동차 산업의 본격적 시작은 1913년 포드가 열었다. 창업자 헨리 포드는 “서민들도 탈 수 있는 저렴한 자동차를 만들겠다”는 어젠다를 내걸며 컨베이어벨트를 이용한 최초의 조립 공정 시스템을 도입했다.

대량 생산과 분업 체계로 자동차 가격이 기존에 비해 4분의 1 수준까지 낮아졌다. 일명 ‘포드맨’의 임금은 동종 업계 임금보다 2배 정도 많았다. 이들은 미국의 중산층으로 자리 잡았다.

1920년대 텍사스 원유 발견과 함께 가솔린 가격이 크게 떨어졌다. 미국 각지에는 주유소가 문을 열었다. 자동차 대중화 시대의 막이 올랐다.

포드가 값싸고 빠르게 만들 수 있는 모델T에만 매진했다면 GM은 캐딜락을 고급 브랜드로, 뷰익과 올즈모빌을 중간, 폰티악과 쉐보레를 저가 브랜드로 나눠 포지셔닝했다. 신차도 수십 대씩 쏟아냈다. 1931년 GM은 결국 포드를 제쳤다. 90년 동안 미국 시장에서 왕좌를 차지했다.

미국 경제의 한 축을 지탱한 GM의 역사는 M&A의 기록이다. 가격이 높더라도 필요하다면 사들였다. 아시아 금융 위기 때는 경쟁적으로 몸집을 불렸다. 1999년 일본 이스즈 지분을 확대했고 2000년엔 사브의 남은 지분 50%와 스바루를 보유한 후지중공업을 매입했다. 2002년엔 한국의 대우자동차까지 사들였다.

2009년 6월 GM 제국이 몰락했다. 강성 노조인 전미자동차노조가 요구하던 퇴직자 의료보험과 종신 연금 프로그램으로 재무 구조가 악화된 상황에서 금융 자회사 GMAC가 서브 프라임 모기지(비우량 주택 담보 대출) 부실 사태로 직격탄을 맞았다. 유동성 위기가 찾아왔다.

정부 주도로 기업 회생 절차가 진행되면서 경영진은 구조 조정 전문가들로 물갈이 됐다. GM은 사브를 매각했고 허머·폰티악·새턴은 해체했다. 도요타와 합작해 캘리포니아 주 프리몬트에 세운 누미 공장도 2010년 폐쇄했다.

뼈를 깎는 구조 조정으로 GM은 다시 살아났다. 하지만 예전같지 않다. 2021년 GM은 전 세계에서 자동차를 629만 대 팔았다. 이는 판매량 1위인 도요타와 420만 대 차이가 나는 수치다. 폭스바겐(857만 대)은 물론 현대차그룹(666만 대)보다 적다.

GM은 옛 명성을 되찾기 위해 전기차와 자율 주행차에 집중한다. 2025년까지 전기차·자율 주행차에 총 350억 달러를 투자할 계획이다. 100만 대의 전기차 제조 생산 능력을 갖추겠다는 목표다. 최근엔 미국 미시간 주 4개 제조 공장에 70억 달러를 투자해 배터리셀과 전기 픽업트럭 생산 능력을 확대한다고 발표하기도 했다.

미국에 GM 제국이 있었다면 유럽엔 폭스바겐 제국이 있다. 독일의 국민차 폭스바겐의 기원은 제2차 세계대전 이전으로 거슬러 올라간다. 아돌프 히틀러는 일반 국민도 탈 수 있는 보급용 차량을 원했다. 그는 다임러 벤츠의 수석 엔지니어 출신의 페르디난트 포르쉐 박사에게 국민차(Volkswagen) 개발을 의뢰했다. 딱정벌레차로 알려진 소형차 비틀이다. 비틀은 최초의 국민차 역할을 했다.

폭스바겐은 한 번 사면 쉽게 되팔지 않는다. 그정도로 인수에 신중한 그룹이다. 그런 폭스바겐이 1990~2000년대엔 자동차 쇼핑에 나섰다. 폭스바겐 브랜드 외에 포르쉐·람보르기니·벤틀리 등 날고 긴다는 고급 브랜드를 흡수했다. 저가 브랜드는 물론 상용차인 스카니아와 만(MAN)에도 손을 뻗었다.

‘폭스바겐 제국’을 일군 인물은 20년 넘게 폭스바겐 황제로 군림해 온 폭스바겐그룹 전임 회장 고(故) 페르디난트 피에히 박사다. 창립자 페르디난트 포르쉐의 외손자다. 폭스바겐은 페르디난트 포르쉐의 후손인 포르쉐와 피에히 두 가문이 이끌고 있다.

제국에도 위기는 있었다. 2015년 디젤게이트가 터진 것이다. 폭스바겐이 디젤 엔진 배출 가스의 양을 조작해 판매해 온 사실이 뒤늦게 발각됐다. 폭스바겐의 배기가스 사기극은 ‘메이드 인 저머니(made in germany)’ 위상에 치명상을 입혔다. 내연기관에 대한 신뢰가 급속하게 무너지고 전기차가 대안으로 떠올랐다. 폭스바겐은 결국 내연기관차를 포기하고 전기차 전환을 선언했다. 2029년까지 전기차 75종을 출시한다.

◆전기차 시대, 테슬라 등장과 중국 차의 진격

앞으로 생산량은 더 늘어날 것으로 보인다. 테슬라는 그간 미 캘리포니아 주와 중국 상하이 공장에서만 차량을 생산했는데 올해 미국 오스틴과 독일 베를린에서도 가동을 시작했기 때문이다.

전기차의 급속한 전환에는 중국의 역할도 매우 컸다. 내연기관 시장에서 맥을 못 추던 중국은 상대적으로 기술 장벽이 낮은 전기차에 집중하고 있다. 천문학적인 보조금을 통해 산업을 육성, 글로벌 전기차 시장의 50%를 차지하면서 시장을 주도하고 있다. 테슬라도 중국의 덕을 봤다. 테슬라는 중국 매출 의존도가 25.7%다. 중국의 자동차 보유율이 아직도 세계 표준 이하라는 점을 고려하면 중국의 전기차 시장은 다른 나라보다 성장 가능성이 높아 보인다.

전문 조사 업체 EV볼륨에 따르면 올해 상반기 순수 전기차 판매량은 테슬라(56만4873대), BYD(32만6236대), 상하이차그룹(32만1289대), 폭스바겐그룹(21만6004대), 현대차·기아(16만7305대) 순이다. BYD와 상하이차그룹은 중국 내수 판매량이 대부분이다. 미국·유럽·일본 등 선진 시장을 두드리기 시작했다.

이 중 테슬라의 대항마로 BYD가 거론된다. BYD는 올해 3월 완성차 업체 중 최초로 내연기관 차량 생산을 완전히 접고 전기차만 만드는 회사가 됐다. 테슬라 모델3와 맞붙는 BYD 전기차 세단 실(Seal)은 5월 말 출시한 후 약 6만 대의 주문을 받았다.

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지