오슬로를 너무 사랑한 나머지 죽음의 순간에 그는 자신의 모든 그림을 오슬로시에 기증하기도 했다.

“아버지는 신경질적이고 강박적이었다. 아버지로부터 나는 광기의 씨앗을 물려받았다. 공포, 슬픔, 그리고 죽음의 천사는 내가 태어나던 날부터 나의 옆에 서 있었다. (중략) 나는 인간이 가장 두려워하는 두 가지를 물려받았는데, 그것은 병약과 정신병이다.”

- 에드바르 뭉크의 일기 중에서

‘죽음의 미학자’, ‘현대 표현주의 미술의 창시자’라고 불리는 에드바르 뭉크(Edvard Munch)는 1863년 북유럽이 겨울로 깊이 들어가는 12월 12일에 오슬로 인근 뢰텐에서 태어났다. 그가 세상과 영원한 이별을 고한 건 1944년 그 도시가 깊은 겨울의 한복판에 있던 1월 23일. 평생을 병과 죽음 사이에서 방황했던 그의 삶이 어둡고 차가운 오슬로와 묘하게 매칭된다.

오슬로는 덴마크 유틀란드반도와 스칸디나비아반도 사이 스카게라크(Skagerrak) 해협으로부터 100㎞쯤 쑥 들어간 곳에 위치한 항구 도시다. 오슬로는 오랫동안 노르웨이의 도시가 아닌 덴마크와 스웨덴의 도시라는 어두운 역사를 품고 있다.

그리고 곧바로 스웨덴의 지배를 받는다. 다시 90여 년 동안 오슬로는 스웨덴의 변방 도시 중 하나일 뿐이었다. 노르웨이는 500년이 넘는 시간 동안 자기였던 적이 없었던 셈이다.

과거와 현대가 어우러진 북유럽 중심 항구

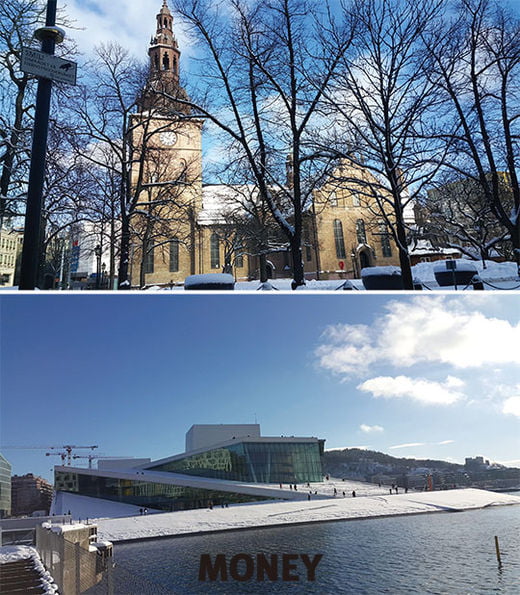

그림 같은 오슬로 피오르(Oslo fjord)를 따라 들어간 오슬로항에는 지극히 현대적인 감각의 아름다운 건축물이 있다. 오슬로 오페라하우스(Operahuset)다. 2008년 완공된 이 건물은 마치 오슬로 피오르에 떠 있는 거대한 빙산 같다.

노르웨이 국립오페라단과 발레단의 주 무대이며, 북유럽 도시 중에서는 가장 볼거리가 많은 오페라와 발레 등이 공연된다. 완공 당시 바르셀로나 세계건축페스티벌(World Architecture Festival)의 문화부문, 그리고 2009년 미스반데로에 어워드(Mies van der Rohe Award) 등의 건축상을 수상한 그 자체가 아름다운 현대 예술이다.

오페라하우스가 건립된 것을 시작으로 이 일대는 2020년까지 북유럽 최대의 복합 문화 공간으로 옷을 갈아입고 있다. 오래되고 낡은 항구의 건물들이 사라진 것이 안타깝지만, 과거 천년의 도시가 미래 천년의 도시로 탈바꿈하는 것을 보게 될 듯하다.

오슬로항 바로 앞 오슬로 중앙역은 언제나 오슬로 여행의 시작점이다. 늘 분주한 중앙역을 건너편에서 시작하는 칼 요한 거리(Karl Johans gate)를 따라 걸으면 오슬로의 과거와 현재가 한데 어우러진다. 이 거리의 주인인 칼 3세 요한은 스웨덴에서도 의미 있는 왕이다. 나폴레옹 군대의 장군으로 스웨덴의 국왕이 된 프랑스인 장 바티스트 베르나도트가 그다. 그는 현재 스웨덴 왕가인 베르나도테 왕가를 시작한 인물이며 이 길의 끝에 있는 노르웨이 왕궁을 건설한 장본인이다. 이 거리 이름을 ‘칼 3세 요한 거리’라고 부르지 않고 ‘칼 요한 거리’라고 부르는 이유는, 그가 스웨덴에서는 칼 14세 요한으로 불리기 때문이다.

삶이 너무 비참했던 그들은 종교의 힘으로 버텨보려고 했는지도 모른다. 하지만 1686년 이 성당은 다시 불타고, 1699년에 지금의 모습으로 재건축됐다. 노르웨이 루터교의 총본산인 이곳은 그때나 지금이나 오슬로 시민들의 신앙심의 중심이다.

칼 요한 거리와 스투르팅 거리(Stortingsgata) 사이에 있는 칼 요한 공원은 오슬로 시민들이 가장 좋아하는 곳이다. 공원의 푸른빛을 덮은 새하얀 눈들은 북유럽 도시의 풍광을 더욱 북유럽답게 만들어준다. 천천히 공원을 거니는 사람들은 바쁠 것 전혀 없는 세계 최고 복지국가의 단면이기도 하다.

뭉크가 자신을 유명하게 만들어준 ‘뭉크 스캔들’ 이후 베를린에서 생활하다가 오슬로로 돌아온 것은 20세기가 시작되기 직전이었다. ‘세기말’로 불리는 그 극단적 혼란의 시기에 뭉크는 오슬로로 인해 오히려 모든 혼란으로부터 편안해지는 듯도 했다. 그 중심에는 오슬로의 귀족 여성인 툴라 라르센이 있었다.

칼 요한 거리에는 뭉크가 툴라 라르센과 데이트를 즐기던 그랜드 호텔의 1층 그랜드 카페(Grand Café Oslo)와 국립극장 바로 옆 콘티넨탈 호텔 1층 시어터 카페(Theatercaféen)가 있다. 툴라 라르센의 결혼 집착에 이은 권총 오발 사고 후 여성에 대한 병적 기피증상이 생길 때까지 뭉크는 칼 요한 거리를 사랑했을 것이다.

평생을 잦은 병치레와 정신적인 혼란 속에서 안정을 찾지 못하고 살아오던 뭉크의 말년은, 그때까지의 삶보다는 훨씬 평안했던 것으로 보인다. 사람들에게서 떨어져 자신의 세계 속에 스스로를 가둔 덕이었을지도 모른다. 1920년대 뭉크는 그때까지 번 돈들을 모아 오슬로 중심에서 서쪽으로 7, 8km 떨어진 한적한 마을 에켈리(Ekely)에 그렇게 크지 않은 집을 하나 사고, 그곳에서 인생의 마지막 예술혼을 불태운다.

아틀리에 주변은 지금은 여러 채의 제법 큰 주택들이 에워싸고 있지만, 그렇다고 해서 적막감이 적지는 않다. 집 아래쪽으로 놓인 작은 벤치가 실제 뭉크가 살던 시절에도 있던 것인지는 알 수 없지만, 작은 동네를 조망하며 홀로 마음을 내려놓기에는 안성맞춤이다. 뭉크는 이곳에서 20여 년을 살다가 80년의 인생을 마쳤다. <절규>나 <마돈나>, 그리고 <병든 아이>나 <병실에서의 죽음> 등 세기말에 그렸던 그의 그림 전반에서 보이듯 뭉크는 가련하고 힘겨운 시절들을 살아야 했다.

뭉크의 마지막을 찾아가는 길은 발목까지 빠지는 눈으로 걷기도 쉽지 않았다. 에켈리 뭉크 아틀리에에서 멀지 않은 오슬로 도심 북쪽 공원묘지(Vår Frelsers Gravlund)는 더 깊은 겨울의 눈으로 곱게 덮여 있다. 뭉크뿐 아니라 입센 등 노르웨이의 유명 인사들이 묻힌 이곳은 언제나 한적한 휴식이 있는 곳이다.

이곳 한쪽에 조용히 잠들어 있는 뭉크는 80년의 극심한 혼란에서 벗어나 안식하고 있을까? 미칠 듯이 자신의 의식을 갉아먹던 광기의 씨앗이, 태어날 때부터 그 옆에 서 있던 죽음의 천사가 멀찌감치 떨어져서 그를 쉬게 하고 있을까?

<절규>와 <마돈나>, <병든 아이>를 보려고 오슬로 국립미술관(Nasjonalgalleriet)을 찾았지만, 2019년 1월 14일부터 전면 공사에 들어가 2020년에나 다시 문을 연다며 발길을 막는다. 뭉크 탄생 100주년을 기념해 세운 뭉크 미술관(Munchmuseet)도 공사에 들어갔는데, 그래도 방 하나를 열어 뭉크의 몇 작품들을 보여준다.

뭉크를 찾아온 겨울의 오슬로는 여기저기 발길을 열어주지 않는다. 살면서 과연 행복했을 때가 있을까 싶은 뭉크의 삶만큼이나 답답하다. 하지만 그럼에도 불구하고 노르웨이의 겨울 도시 오슬로는 차가운 바다의 향을 품고, 새하얀 눈의 이불 밑에서 웅크린 뭉크가 살아온 삶의 저 편을 안온하게 담고 있다.

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지