[한경 머니=이현주 기자]

2002년 식량농업기구(FAO)는 지속 가능한 개발에 관한 세계정상회의(WSSD)에서 세계중요농업유산(GIAHS) 프로젝트를 처음 제안했다. 2005년 시범 사업으로 칠레, 페루, 중국, 필리핀, 알제리와 튀니지 등 지역을 선정하면서 사업은 본격화됐다.

그로부터 16년, 세계농업유산은 아시아, 아프리카, 남미 등 16개국에서 37개 지역이 등재를 완료했다. 제도 초기엔 미온적인 반응을 보였던 유럽과 북미의 관심도 크게 증가하고 있다.

동남아 3개국 중에서는 중국이 앞섰다. GIAHS 창설 초기에 국가중요농업유산제도(NIAHS)를 도입하고 중국 전역에서 11개 지역을 발굴해 등재에 성공했다. 일본 또한 8개 지역의 이름을 올렸다. 한국은 아시아 3개국 중 가장 후발주자로 2014년 청산도 구들장논과 제주도 밭담 등 2개 지역의 이름을 올렸으며, 올해 하동 전통 차밭이 심사를 마치고 10월 중 결과를 기다리고 있다.

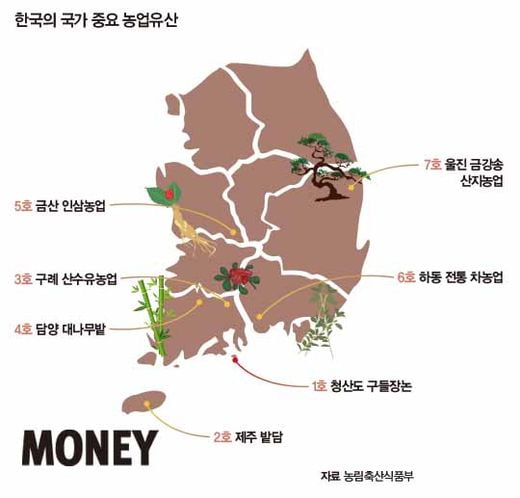

2013년 국가중요농업유산제도를 마련하고 올해로 5년째를 맞은 국가중요농업유산은 그동안 ‘발굴’에 공을 들여 왔다. 지난해까지 7개 지역을 발굴하고 선정하는 소기의 성과를 올렸다는 평가가 나온다. 그러나 발굴 이후의 ‘보전’ 및 ‘활용’에는 소극적인 모습이다.

국가중요농업유산 제도를 담당하는 농림축산식품부는 2013년 농업유산 보전관리 예산 지원으로 3년간 15억 원을 편성해 지원하는 사업을 진행해 왔다. 청산도와 제주도의 경우 지난해 기간이 만료돼 지원이 끊긴 상황이며, 현재 보전 및 활용에 대해 ‘주민의 자발적 참여’를 독려하는 상황이다.

문제는 농업유산의 개념과 가치가 해당 지역 주민들에게도 제대로 공유되지 않고 있는 상황에서 매년 새로운 ‘지정’에만 집중하고 있다는 것이다. 특히 보전과 전승, 활용이 없는 농업유산은 이대로 두면 사라질 수 있다는 점에서 지정 이후 지속적인 모니터링과 보전관리를 위한 예산 지원을 필요로 한다. 유명무실한 제도라는 오명을 쓰지 않기 위해서는 발굴 못지않게 관리 계획도 중요하다.

한국의 농업 인구가 지난해 4.9%로 역대 최저를 향하는 상황에서, 생산성이 떨어지는 전통 농업을 유지하는 농업유산 지역은 농가 수 감소와 고령화가 더 심화된 곳들로 볼 수 있다. 이대로 놔두면 다음 세대에 명맥이 끊길 수 있다는 우려가 나오는 배경이다.

윤원근 협성대 교수는 “농업유산 지역으로 지정이 안 됐으면 모르고 지나칠 수 있었는데, 이미 지정이 됐기 때문에 가만히 놔두면 더 훼손될 가능성이 있다”며 “유산을 국가와 지역의 자산으로 인식하고, 물려받은 것을 다음 세대로 다시 이어줄 수 있는 공공과 민간의 책임 있는 자세가 필요하다”고 지적했다.

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지