‘영원한 청년’ 노익상의 히말라야 피크-41 신루트 개척기 ①

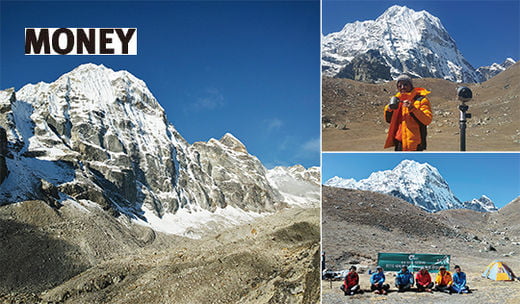

서울산악조난구조대(대장 구은수)가 2016년 10월, 세계 최초로 히말라야 피크-41(6648m)북벽에 신루트를 개척하고 정상에 올랐다. 피크-41은 바위, 얼음, 눈으로 덮인 히말라야의 가장 어려운 등반 루트 중 하나다. 이 등반대의 단장으로 신루트 개척을 성공으로 이끈 이가 바로 올해 70세의 노익상 한국리서치 회장이다. 노 회장은 매일 고혈압 약과 혈관확장제를 먹어야 하는 몸이지만 젊은이 못지않은 패기와 열정으로 어려움을 극복했다. 노 회장이 보내온 41일간의 신루트 개척기를 3회에 걸쳐 연재한다. <편집자 주>

서울산악조난구조대가 2016년 10월 27일, 세계 최초로 히말라야 피크-41 (6648m, 네팔 북동 솔로쿰부) 북벽에 신루트를 개척하고 정상에 올랐다. 피크-41은 바위, 얼음, 눈으로 덮인 히말라야의 가장 어려운 등반 루트 중 하나다.

나는 일흔 살이다. 고혈압 약과 혈관확장제를 매일 먹어야 한다. 대학 때부터 산에 다녔다. 1년 중 산행 일수가 200일이 넘었다. 학교 간 날보다 산에 간 날수가 더 많았다. 2015년, 대한산악연맹 부회장으로 한국청소년오지탐사대와 같이 등반한 인도 서북부의 5400m를 넘을 때, 죽음이 눈앞에 있음을 보았다.

흰색의 찬란한 문이 내 눈앞에 있었고, 그 안에 들어가면 그것이 죽음이란 것을 느꼈다. 심장 박동이 멈추고 있었다. 정상의 눈바닥에 무릎을 꿇고 기도 아닌 기도를 했다. 머리를 눈 속에 파묻어 심장보다 낮추어 대퇴골로 피를 몰아넣는 자세다. 한참 후 포터들에게 “헬기를, 헬기를 오라고 해”라고 외쳤지만 헬기가 올 수 없는 곳이다. 2명의 포터들에게 안기다시피 해 능선을 내려온 적이 있다.

그때 이런 다짐을 했다. “준비하자. 조심하자. 그러나 그 어느 것도 두려워하지 말자.” 산행은 나에게 삶의 일부분이다. 취미 활동이 아니다. 나는 산에 가야 한다. 그리고 산에서 살아 와야 한다. 나는 살 수 있을 때까지 오직 살고자 노력할 것이다.

2016년 초, 서울산악조난구조대가 히말라야 피크-41 등반 계획을 마무리하고, 구은수 대장이 나에게 단장을 맡으라고 했다. 피크-41은 네팔의 동북쪽, 에베레스트 남쪽, 6648m의 높지 않은 봉우리이지만, 그 북벽은 미지의 세계였다. 이효성 네파 사장이 전적으로 지원해주었다. 경비와 장비, 의류를 받았다.

시각장애인인 우리 첫딸이 가장 큰 걱정을 하고 있었다.

“아빠, 꼭 가야 해?”

“음, 잘 갔다 올게.”

독실한 기독교인인 아내는 말려야 소용없음을 알고, 기도만 하고 있었으리라.

헬기로 3800m까지 20분 만에 2016년 9월 26일, 구은수 대장, 유학재 서울산악조난구조대 위원, 한동익·최지원·김정도 대원과 함께 네팔 카트만두로 가는 가장 싼 비행기, 말레이시아 항공편으로 출발했다. 카트만두에서 루쿠라공항으로, 루쿠라에서 산행이 시작됐다. 이틀 동안 2500m에서 4600m인 차트라패스를 넘어 3800m에 위치한 코테까지 오르는 험난한 트레킹 길이다.

우리는 피크-41을 등정하기 전에 메라피크(6476m)에 먼저 올라, 고소 적응을 하기로 했다. 코테에서 메라피크까지는 4~5일이 걸린다. 하지만 경사가 급하지 않은 등반길이다. 메라피크는 트레커들에게는 꿈의 봉우리다. 나도 2년 동안 메라피크의 아름다운 능선 사진을 사무실 컴퓨터 배경 화면으로 보아 왔다.

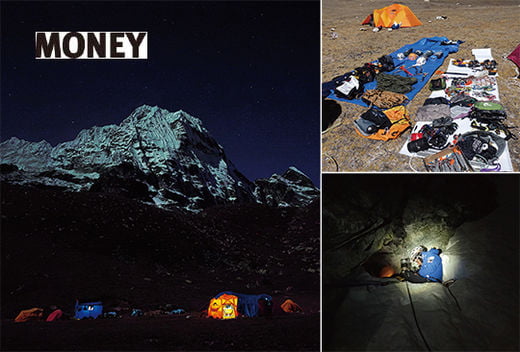

2016년 10월 7일, 트레킹 7일째. 이제 등반다운 등반이 시작된다. 메라피크 베이스(5415m)에서 메라피크 하이캠프 (5780m 등정을 위한 전진 캠프)로 오른다. 눈벌판이 끝나고 설벽이 시작된다. 경사 약 30도의 급하지 않은 설벽이지만, 그래도 힘이 든다. 걱정이 앞선다. 여기서 심장 박동에 이상이 생기면 끝이다. 천천히 가자. 올려다보지 말자. 고개를 들면, 관상동맥에 압박이 가해져서 피가 머리로 가지 않을 수도 있다.

구 대장이 밟아 놓은 눈 속의 발자국만 보고 올랐다. 나보다 구 대장이 더 나를 걱정하고 있는 것 같다. 185cm의 그 큰 키로 성큼성큼 걸을 만도 한데, 나와 속도를 맞추기 위해 굼벵이보다 더 천천히 걷는다. 한 발자국 걷고 쉬고 또 천천히 내걷는다. 그를 볼 때마다 ‘아프지 말아야지. 사고 내지 말아야지. 천천히, 하지만 쉬지 말고 가자. 두려워하지 말자’고 다짐했다.

그러나 무조건 천천히 행동해야 한다. 웃어야 한다. 세상사의 걱정이나 모멸을 잊어야 한다. 아니, 잊고자 하지 말고 조롱, 창피함, 모멸, 불안 등 이런 생각이 아예 들지 않도록 혼자 웃으면, 내가 나 자신을 좋아하면 고소증이 심하게 오지 않는 것 같다. 같이 가는 후배들이 아주 마음에 든다. 나에게는 천사들이다. 은인이다. 이런 사실도 내가 고소증을 느끼지 않는 중요한 요인일 것이다.

드디어 하이캠프에 도착. 구 대장과 유 위원이 나를 쳐다본다. 그들은 나의 몸 상태에 관해 아무 질문도 하지 않는다. 격려도 하지 않는다. 그냥 웃는다. ‘괜찮은가?’ 그들은 내가 이상해지면 무슨 일이든 다 할 수 있다고 각오하고 있는 것만 같다. ‘괜찮아.’ 나도 슥 웃는다.

하이캠프에 돌로 엉성하게 만든 식당 비슷한 것이 있다. 들어갔더니 석유 매연이 지독하다. 나는 고소증은 없는데, 매연은 질색이다. 서울에서도 매연 차량이 지나가면 오랫동안 숨을 깊게 내쉰다. 편도선이 몹시 약하다. 이 좋은 산 속의 공기에서 석유 냄새라니. 유 위원과 둘이 나와, 신선한 공기를 즐겼다. 54세인 그는, 70세인 나와 친구다.

내일은 메라피크 정상에 오른다. 트레커들의 꿈이다. 이렇게 아름다운 능선과 히말라야의 산들이 화려하게 보이는 봉우리는 드물다. “같이 갈까, 말까?” 새벽 2~3시에는 떠나야 한다. 능선은 어두울 것이다. 대장과 대원은 이 봉우리가 목표가 아니다. 피크-41을 오르기 위한 고소증 적응이 목적이다.

만약 내가 정상에 오르는 어두운 능선에서 심장에 사고라도 나면 대원 모두가 나를 데리고 내려와야 한다. 그들이 고소 적응을 못할 수도 있다. 젊은 대원들에게는 메라피크 등정이 의미가 있을 수도 있다.

2016년 10월 8일, 트레킹 8일째, 대장과 대원은 새벽 2시에 메라피크 정상으로 출발했다. 나는 오전 7시쯤 포터인 다와를 데리고 능선으로 향했다. ‘아, 저기가 내가 2년 동안 그리던 메라피크이구나. 정말 아름다운 능선이다.’ 대원들의 발자국을 따라 능선을 천천히 걸었다.

능선 중간에서 다와에게 우린 여기서 기다리자고 했다.

히말라야의 산군이 내려다보이는 눈 속에서 대장과 대원들의 하산을 기다렸다. 2시간쯤 후에, 멀리 봉우리에서 무엇인가 움직인다. ‘아, 내려오는구나.’ 유 위원이 가장 먼저 내려왔다. 곧이어 구 대장이. 아무 말이 없다. 그들에게는 연습 삼아 다녀온 당연한 등정이다. 셋이서 사진을 찍으면서 “여기서 보이는 히말라야 산군은 정말 아름답다”고 감탄했다.

글, 사진 : 노익상 한국리서치 회장·서울산악조난구조대 자문위원장

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지