절제가 묻히다

18세기의 요리는 그 어느 시기에 비해서 종류도 많고 요리법도 화려했다. 지금의 ‘먹방’ 이전에 18세기의 식도락 문화가 있었다. 정치, 사회, 경제의 변화에 따라 ‘맛’도 변했고 음식을 매개로 사람들은 교류했다.

주영하 한국학중앙연구원 한국학대학원 교수

18세기 요리의 시작은 <소문사설>이란 책의 ‘식치방(食治方)’에서부터다. 이 책에는 동아찜, 송이찜, 붕어찜, 불고기내장찜, 물고기내장찜, 새끼돼지찜, 돼지대창볶음, 계란탕 등은 물론이고, 굴만두, 만두전골, 붕어죽, 메밀떡, 토란떡, 더덕떡, 호떡, 녹말국수, 새알심, 마늘장아찌, 오이장아찌, 식혜, 순창고추장, 즙장, 깍두기, 식혜처럼 요사이 사람들에게조차 익숙한 이름의 요리법이 즐비하다. 이뿐인가? ‘가마보곶(可麻甫串)’이라는 일본식 어묵도 나오고, 당시 청나라에서 유행했던 열구자탕의 요리법도 나온다. 이 책의 저자 이시필(李時弼, 1657~1724년)은 지금으로 치면 최고의 셰프였다. 그렇다고 이시필을 요리사로 여기면 오해다. 그는 조선의 19대 왕 숙종(肅宗, 1661~1720년)의 약재와 음식을 책임졌던 어의(御醫)였다.

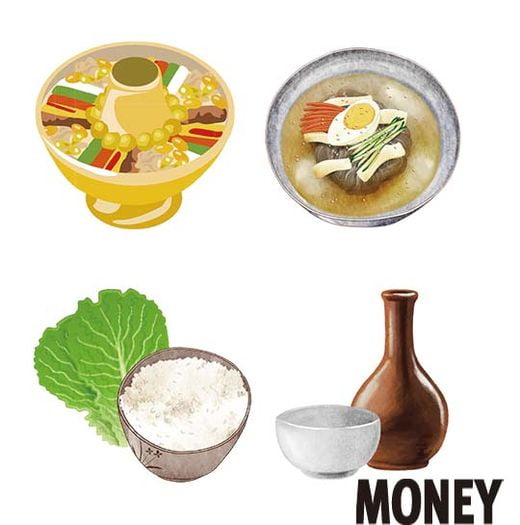

18세기 요리의 끝은 <규합총서(閨閤叢書)>란 책의 ‘주사의(酒食議)’다. 팥물밥, 오곡밥, 약밥은 물론이고 당시 가장 인기를 모았던 탕인 완자탕, 열구자탕, 승기약탕의 요리법이 한글로 적혀 있다. 밥반찬으로 지금도 한국인의 밥상을 지키고 있는 섞박지, 동치미, 동지, 오이지, 산갓김치와 함께 어육김치, 동과섞박지, 전복김치라는 김치도 나온다. 19세기 말에 생겨난 3첩·5첩·7첩·9첩 반상 차림 규칙에서 기본 반찬에 들어간 젓갈도 이 책의 저자 빙허각 이씨(憑虛閣 李氏, 1759~1824년)는 빠트리지 않았다.

사대부가의 부인이면 1년 내내 끊이지 않는 제사와 사랑채의 식객들을 위해 떡과 과자를 잘 만들어야 했던 시절이 18세기였다. 빙허각 이씨는 복령조화고, 백설고, 권전병, 유자단자, 원소병, 승감초단자, 석탄병, 도행병, 신과병, 혼돈병, 토란병, 감저병, 잡과편, 증편, 석이병, 두텁떡, 기단가오, 서여향병, 송기병, 상화, 무떡, 백설기, 병자, 대추조악, 화전, 송편, 인절미와 같이 요사이 사람들도 잘 알지 못하는 떡의 요리법을 마치 며느리와 딸에게 설명하듯이 차근차근 적어 놓았다. 식객들을 위한 과자 요리법은 떡보다 더 많다. 유밀과, 강정, 산자, 단자, 다식, 정과의 요리법이 족히 20가지를 넘는다.

술도 봉제사(奉祭祀)와 접빈객(接賓客)에서 빠지면 안 되는 것이었다. 구기자주, 오가피주, 도화주, 연엽주, 두견주, 소국주, 과하주, 백화주, 감향주, 송절주, 송순주, 한산춘, 삼일주, 일일주, 방문주, 녹파주, 오종주, 어아주처럼 열 손가락이면 충분한 요즈음 술 종류와는 확연히 다르다. 빙허각 이씨의 시숙이었던 서유구(1764~1845년)는 <임원경제지> ‘정조지’에 100여 가지의 온갖 술 만드는 법을 적어 두었다. 정말 실제로 만들어서 마셨는지는 알 수 없지만 18세기에 저술된 <류서(類書)>에는 조선은 물론이고 중국과 일본의 서적에 나오는 수많은 주조법이 적혀 있다.

사대부가 부인이면

‘떡과 과자’ 잘 만들어야

18세기는 청나라의 북경에 가는 연행사단이 가장 많이 꾸려졌던 시대였다. 이때 북경에 다녀온 관료와 역관, 그리고 하위직 관리들이 수천 명을 넘었다. 그들이 맛본 청나라 음식들이 서울에서 재현되기도 했다. 가장 대표적인 음식이 바로 요즈음 사람들이 ‘신선로’라고 부르는 ‘열구자탕’이다. 추운 겨울에 구들장이 깔린 아랫목은 뜨끈뜨끈 했지만 방 안의 위풍은 서늘해 방금 내온 소반의 국에 기름이 끼였다. 그런데 신선로는 달랐다. 상 위에서 직접 끓이니 눈 내리는 겨울밤에도 소반 위에서 ‘신선노름’이 펼쳐졌다. 맛도 좋아서 입을 너무나 즐겁게 해준다고 ‘열구자탕’이라고 불렀다.

이뿐인가? 일본과의 교류도 18세기의 음식을 논하면서 빠트릴 수 없다. 1801년 왜관 인근인 김해로 귀향을 가서 24년 동안 그곳에서 살았던 <명물고(名物考)>의 저자 이학규(李學逵,1770~1835년)의 시에는 ‘승가기(勝歌妓)’라는 국물요리를 안주삼아 밤새도록 술을 마셨다는 이야기가 나온다. <규합총서>에도 이 음식의 요리법이 ‘승기약탕’이란 이름으로 나오니 단지 김해에서만 유행했던 일본 요리로 폄하하기가 어렵다.

이렇듯 18세기의 요리가 그 어느 시기에 비해서 종류도 많고 요리법도 화려했던 이유는 당시 사회가 정치도 안정됐고, 경제적으로도 풍족해졌기 때문이다. 16세기 말과 17세기 초에 일어났던 임진왜란과 병자호란이라는 큰 전쟁의 상처가 거의 아물게 된 18세기 조선 사회는 농사에 온 힘을 쏟아 부었다. 혹시나 모를 흉년을 대비해 벼가 익고 있는 초여름에 중부지방과 서북지방 농부들은 냇물이 졸졸 흐르는 언덕을 메밀밭으로 만들었다. 남부지방 농부들은 벼를 수확하자마자 곧장 보리를 심어 텅 빌지도 모를 다음 해 여름의 곡간 채울 준비를 했다.

쌀밥이든지 보리밥이든지 상관없이 곡물이 풍족해지자 그 전과 달리 밥을 담는 주발과 사발이 커지고 깊어졌다. 그러자 호족반이나 구족반과 같은 소반에서 1인 식사를 하던 양반 남성들이 사용하는 숟가락의 손잡이가 지금처럼 짧고 곧아졌다. 이래야 주발과 사발에 담긴 밥을 퍼 먹기에 좋았다. 덩달아 반찬에 양념이 많이 들어갔다. 15세기 말에 한반도 남부에 자리 잡은 고추가 기왕의 마늘, 파, 생강 등과 어우러져 매운 반찬을 만들어냈다. 상추 잎에 밥을 넉넉히 올리고 양념을 많이 한 반찬과 젓갈, 그리고 고추장까지 더한 쌈밥은 18세기 최고의 맛이었다.

그렇다고 모든 사람들의 식탁 위가 넉넉함으로 가득 차 있었던 것은 아니다. 북경이나 일본을 왔다 갔다 하면서 돈을 모은 역관이나 일부 관리들, 그리고 대지주 양반들의 식탁만이 화려했을 뿐이다. 농부들은 단지 그 전에 비해 풍족해진 밥의 양에 만족하는 정도였다. 그러자 식탁 위 ‘빈익빈 부익부’의 상황을 통렬하게 비판하는 성리학자도 나타났다. 이익(李瀷, 1681~1763년)은 이제 밥을 실컷 먹게 됐지만 이로 인해서 다른 산업의 진흥에 힘쓰지 않는다고 꾸짖었다. 심지어 그는 제사에 술을 올리는 일조차 나라의 재정을 좀먹는 일이라고 보았다.

영조(英祖, 1694~1776년)는 이익의 주장에 맞장구를 친 대표적인 왕이었다. 18세기의 3분의 2를 살았던 영조는 즉위한 한 첫해부터 “음식에 대해서 말하자면 입에 맞으면 족한 것이다”라고 하면서 맹자(孟子)가 사치와 낭비를 비판한 ‘식전방장(食前方丈)’을 내세워 신하들을 압박했다. 심지어 영조는 “고량지미(膏粱之味)와 국얼지탐(麴蘖之耽)은 모두 몸에 병을 들게 하는 빌미다”라고 보았다. 기름진 음식을 뜻하는 ‘고량지미’와 온갖 술을 탐하는 ‘국얼지탐’이 나라를 망친다고 본 것이다. 급기야 영조는 1755년(영조 31) 9월 14일에 금주령을 반포하기까지 했다.

영조는 자신에게도 엄격했다. 하루에 두 번의 수라와 세 번의 별식을 받도록 규정돼 있던 왕의 식사를 두 번의 수라와 한 번의 별식으로 줄였다. 심지어 영조 즉위 40년을 기념해 개최했던 잔치에서도 자신의 아버지 숙종 때처럼 하지 않았다. 보통 과상(果床), 찬안상(饌案床), 별행과상(別行果床), 미수상(味數床), 대선(大膳), 소선(小膳) 등을 모두 차려야 하는 왕실의 잔치에서 오로지 간단한 찬안상과 미수상만 차리도록 했으니 말이다. 영조가 보여준 음식에 대한 이런 태도를 한마디로 말하면 ‘절음식(節飮食)’이다. 그러나 영조의 열망과 달리 당시의 부자들은 평소나 명절이나 제사나 잔치를 가리지 않고 ‘식전방장’의 식탁을 차려냈다.

모름지기 요리의 발달은 재화가 특정 집단에 몰릴 때 생겨난다. 그래서 고대 중국의 성현들은 ‘주지육림(酒池肉林)’을 가장 경계했다. ‘주지육림’을 일삼다가 나라를 잃어버린 역사적 사건이 너무나 많았기 때문이다. 청동기 솥이나 궁궐의 문고리에 새겨진 ‘도철’의 그림은 사람을 잡아먹다 스스로 목이 마르자 자신의 몸인 줄도 모르고 먹어 버린 상상의 동물 ‘도철’ 이야기에서 나왔다. 영조와 이익의 ‘절음식’ 주장도 화려한 식탁에 숨겨진 ‘주지육림’과 ‘도철’의 ‘새드 엔딩’ 때문이었을지도 모른다. 결국 1800년 정조가 갑자기 죽음을 맞이한 후 조선왕조는 겨우 100년을 간신히 지탱했다.

(연행사가 맛본 청나라 음식)

정사(正使) 김창집(金昌集, 1648~1722년)을 따라서 1712년 11월에 연행을 갔던 김창업(金昌業, 1658~1721년)은 12월 10일 소흑산(小黑山) 이도정(二道井)의 점방에서 메밀국수 내리는 기계를 보고 놀랐다. 노새 두 마리가 큰 맷돌을 돌려서 메밀을 갈아내고 그것을 기계에 넣고 잠깐 사이에 두어 말의 국수를 내리는 것을 보았던 것이다.

이것이 평안도 지역에 전해져서 오늘날 평양냉면이라고 부르는 메밀국수를 내리는 국수틀이 됐다. 1712년 12월 13일 대릉하(大陵河)와 소릉하(小陵河)에서 맛본 젓갈은 너무나 맛이 좋아 ‘감동젓’이란 이름을 붙였다. 조선의 새우젓과 비슷한 이 젓갈로 돼지고기를 찍어 먹으니 맛이 참으로 좋아서 ‘감동’했던 것이다. 뭐니 뭐니 해도 북경에서 맛본 가장 맛있는 먹을거리는 과일이었다. 회회국의 참외와 서과자(西瓜子, 수박), 남방의 여지·빈랑·등정(귤의 일종), 그리고 생강가루로 만든 강사(薑沙)는 입속을 단맛으로 가득 채워주었다. 구운 돼지고기 국물에 후추와 소금을 조금 탄 시시탕(時時湯)의 맛도 훌륭했다. 또 숙두시(콩자반), 조잉어(糟鯉魚, 잉어를 술지게미에 절인 음식), 하채(蝦菜, 쌀새우를 초장에 무친 음식) 등도 일품이었다.

1720년 9월에 북경에 머물렀던 이기지(李器之, 1690~1722년) 일행은 가톨릭 성당에서 서양 신부들로부터 서양떡과 포도주(葡萄酒)를 대접받았다. 모양이 조선의 박계(薄桂)와 비슷하면서도 부드럽고 단 서양떡은 사탕(砂糖), 달걀, 밀가루로 만든 지금의 카스텔라였다.

북경에 간 연행사단이 청나라 음식을 맛봤는데, 오늘날 평양냉면이라고 부르는 메밀국수, 새우젓과 비슷한 ‘감동젓’, 각종 과일과 서양떡(지금의 카스텔라)이 일품이었던 것으로 기록된다.

19세기 초반 한양의 떡집

홍석모(洪錫謨, 1781~1857년)의

<동국세시기>에 등장하는 각종 떡

◎ 백병

2월에 떡집에서 판다. 큰 것은 손바닥만 하게, 작은 것은 달걀만 하게 한다. 모두 반달 옥같이 모양을 내서 팥, 검은콩, 푸른콩으로 소를 삼기도 하고, 혹은 거기에 꿀을 버무려 싸기도 하고, 혹은 찐 대추나 삶은 미나리를 소로 넣는다.

◎ 산병

3월에 떡집에서 판다. 멥쌀로 희고 작은 떡을 마치 방울 모양으로 만들고 콩으로 만든 소를 넣고 머리 쪽을 오므린 다음 오색 물감을 들여 다섯 개를 구슬을 꿴 것처럼 붙여 놓는다. 혹은 청백색으로 반원형의 떡을 만들어서 작은 것은 다섯 개를, 큰 것은 두세 개를 이어 붙인다.

◎ 환병

3월에 떡집에서 판다. 오색으로 둥근 떡을 만들어 소나무 껍질과 쑥을 섞어 둥근 떡을 만든다. 큰 것을 마제병(馬蹄餠, 말굽떡)이라고 부른다.

◎ 증병

4월에 떡집에서 판다. 찹쌀가루로 납작하게 뗀 조각들을 여러 번 발효시켜 방울 모양으로 만들고 술로 찌고 삶은 콩 소에 꿀을 버무려 방울 안에 넣고 대추 살을 방울 위에 붙인다. 푸른색과 흰색 두 가지가 있다. 푸른 것은 당귀 잎 가루를 섞었다. 또 방울을 부풀어 오르지 않게 조각으로 쪄서 먹는다.

◎ 수릿날떡

5월에 떡집에서 판다. 쑥을 캐서 짓찧어서 멥쌀가루에 넣고 녹색이 나도록 친다. 그런 후 수레바퀴 모양으로 떡을 만든다.

◎ 인병(인절미)

8월에 떡집에서 판다. 찹쌀가루를 쪄서 그것을 쳐서 떡을 만들고, 검은콩, 노란콩, 참깨를 볶아 가루를 묻힌다. 또 햅쌀로 송편(松餠), 청근(菁根, 무)과 남과(南瓜, 호박)로 증병을 만든다. 또 꿀에 버무린 삶은 밤을 붙인 율단자(栗團子, 밤단자)도 판다.

<규합총서(閨閤叢書)>.

18세기 인기를 모았던 최고의 맛은 열구자탕, 완자탕, 승기약탕 등이다. 열구자탕은 오늘날에는 신선로로 불린다. 상추 잎에 밥과 양념을 넣은 쌈밥도 당시 최고의 맛이었다.

주영하 교수는…

주로 음식의 문화적

현상과 음식의 역사에 대한 연구를 했다. 음식 문화사, 음식 인문학과 관련해 국내를 대표하는 전문가다. 주요 저서로 <음식 인문학>, <맛있는 세계사>, <차폰 잔폰 짬뽕>, <음식 전쟁, 문화 전쟁> 등이 있다. 한국학중앙연구원 한국학대학원 교수다.

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지