장미(rose): 꽃의 여왕, 여왕의 꽃

5월은 계절의 여왕이다. 화창한 날씨에 초목이 싱그럽고 꽃이 만발해 어느 계절보다 아름답다. 바야흐로 꽃의 계절, 수많은 꽃 중에서 선호도를 조사하면 역시 장미가 으뜸이다. 그래서 장미는 꽃의 여왕으로 불린다. 예로부터 장미는 아름다움과 향기로 최고의 여성들과 결부되며 찬사를 받아왔다.

천국의 꽃이자 사랑·미·순수·희생·생명의 꽃

기독교에서는 장미가 가시관과 더불어 그리스도의 수난을 암시하며, 한편으로는 성모마리아의 순결, 아름다움, 완전함 등을 의미한다. 17세기 이탈리아 화가 사소페라토(Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato)의 ‘장미화환 속의 성모’에서 보듯이 장미화환은 천국의 여왕인 성모에게 바치는 헌사로서 천상의 축복을 상징한다. 또한 가톨릭에서 성모에게 바치는 기도에 사용하는 묵주를 로사리오(rosario)라 하는데 그것은 장미꽃다발이라는 뜻이다. 성모마리아와 결부된 장미는 천국의 꽃이며 사랑, 미, 순수, 희생, 생명 등을 의미한다.

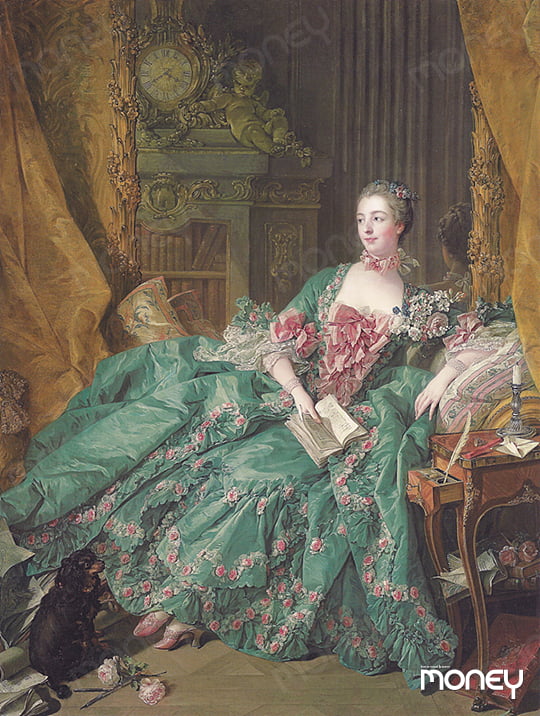

1756년의 유화 작품 ‘퐁파두르 후작부인의 초상’은 전형적인 로코코 풍의 폭 넓은 드레스를 차려 입고 비스듬히 기대 앉아 책을 들고 있는 퐁파두르의 모습을 보여준다. 그녀의 머리, 어깨, 의복을 장식한 풍부한 장미꽃은 홍조를 띤 아름다운 얼굴과 어울려 우아한 매력을 한층 강조한다. 장미는 배경의 시계 옆에 있는 푸토(날개 달린 어린아이)상이나 인물의 뒷모습을 비추는 거울과 함께 미의 여신 아프로디테를 연상시킨다. 또한 초록빛 드레스에 달린 수많은 장미꽃들은 마치 자연 속에 핀 덩굴장미처럼 인물에게 온화한 생기를 불어넣는다. 장미는 테이블 밑 책 위에도 있고 검은 개가 지키는 바닥에도 놓여 있다. 책 위의 장미는 퐁파두르가 외모뿐 아니라 지적으로도 뛰어난 여성임을 가리키며, 바닥에 놓인 장미는 줄기가 달려 있어 정원에서 막 꺾어 온 장미라는 현실감을 준다. 주위에 붓과 같은 묘사도구가 있는 것을 보면 장미가 장식만이 아니라 예술적 표현과 식물학적 연구의 대상으로 그려졌음을 알 수 있다. 이것은 실제로 예술과 원예에 조예가 깊었던 퐁파두르의 감성과 지성을 동시에 나타낸다.

여성의 아름다움 혹은 상류층의 허영심

장미는 여성의 고결하고 사랑스런 아름다움을 표현하는 한편 상류층의 호사스런 생활에 담긴 위태로운 허영심을 암시하기도 했다. 예컨대 루이 16세의 왕비 마리 앙투아네트는 화려했지만 짧고 비극적인 생애로 ‘베르사유의 장미’라는 별명을 갖게 됐다. 당시 장미를 잘 그려서 마리 앙투아네트의 총애를 받은 화가가 있다. 피에르 조제 르두테(Pierre-Joseph Redoute)라는 식물화가인데, 수채화로 정밀하게 그린 꽃 그림으로 호감을 얻었다. 그는 프랑스 국립 자연사박물관에서 식물을 묘사하는 일을 하면서 식물학자들로부터 인정을 받기 시작했다. 마침내 르두테는 베르사유 궁에 들어가게 되고, 여왕궁의 화가라 불리며 프티 트리아농의 정원을 그렸다. 프티 트리아농은 퐁파두르를 위해 지은 베르사유의 별궁인데 마리 앙투아네트가 물려받아 영국식으로 정원을 가꿨다. 그러나 르두테에 대한 왕비의 후원은 프랑스 대혁명의 발발로 오래 가지 못했다.

정치적 격변 속에서도 르두테는 매번 최고 지위에 있는 여성들의 후원을 받으며 왕성한 활동을 이어나갔다. 그럴 수 있었던 데는 여성과 결부된 장미의 견고한 상징성과 함께 꽃에 대한 당대의 인식이 크게 작용했을 것으로 보인다. 장미는 끊임없이 새 품종을 낳는 특성으로 과학에 대한 시대적 관심을 충족시켰으며 화가에게는 그것을 정확한 그림으로 기록하려는 열망을 불러일으켰다.

퐁파두르, 마리 앙투아네트, 조제핀에 이르기까지 장미로 치장하고 장미를 그리게 하며 손수 장미를 창조하는 여성들의 모습에서 방법은 다르지만 장미와 같아지려는 부단한 노력을 엿볼 수 있다. 장미는 고금을 막론하고 화려한 기품과 지고의 사랑, 빛나는 아름다움을 원하는 모든 사람들의 꿈이자 환상이다. 근대로 이행하는 전환기 프랑스에서 꽃의 여왕 장미는 예술적 안목과 과학적 지식이라는 새 시대의 미덕을 덧입었다. 이제 장미는 새로운 미덕을 갖추고 꿈을 실현하려는 적극적인 여성의 꽃이 됐다. 현실과 환상의 경계에서 어쩌면 가장 냉혹하게, 장미는 명실상부한 근대적 ‘여왕’의 꽃으로 또다시 태어난 것이다.

박은영 미술사가·서울하우스 편집장

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지