최선호의 아트 오딧세이

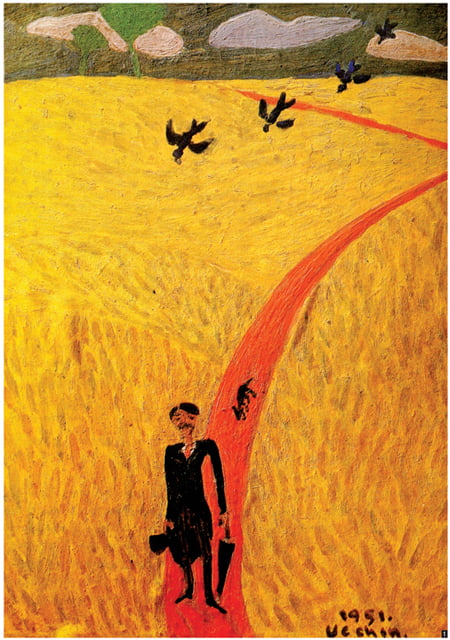

여기 한 사내가 황금빛 들녘에 외롭게 서 있다. 19세기 영국풍의 정장 모닝코트를 걸치고 중절모와 박쥐우산을 든 채 수염과 가리마로 한껏 멋을 냈다. 하늘엔 그를 따르는 새 몇 마리, 누런 가을 들판, 흰 구름과 강아지, 들녘을 스치고 지나가는 바람 한 줄기, 모두 <길 위의 자화상> 소품이다.

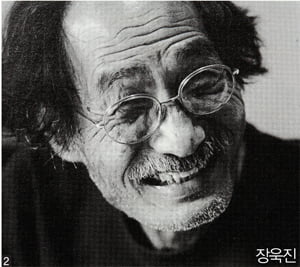

평생 ‘나는 심플하다’를 철학으로 삼고, 호사스러운 옷 한 번 안 걸치고, 그림과 술과 고독을 사랑하며 “(일제강점기 시절) 나 고등보통학교 졸업하면서 체면 차리는 거, 점잖은 거, 겸손한 거, 다 졸업했습니다. 나 그거 제일 싫어해요”라고 말했던 사람. “내 별호가 많이 나와. 화백, 화가, 선생, 교수… 이 동네(덕소)선 주사… 주사가 최고야. 장 주사…” 장 주사, 그가 바로 자화상 속의 화가 장욱진(張旭鎭, 1917~1990)이다.

길 위의 자화상

장욱진은 그때부터 콧수염을 기르기 시작했다. 두해 뒤 4월에 역사학자 이병도 박사의 맏딸 이순경과 신식 혼례를 올리고, 스물일곱에 제국미술학교를 졸업, 귀국했다.

스물아홉에 국립중앙박물관에 취직했다가 3년 후 그만두고 그림만 그렸다. 1950년 6.25전쟁을 만나 내수동 집에 숨어살다가 1951년 1월 초 부산으로 피난했다. 소주 한 되를 옆구리에 차고 부산의 용두산을 오르내리다가 폐차장의 폐차 안에서 잠자기 일쑤였다. 여름에는 종군 화가단으로 중동부 전선에서 그림을 그렸고, 초가을 연기군 내판 고향으로 돌아갔다. 그때 물감을 석유에 개어 갱지에 그린 40여 점의 그림 가운데 <길 위의 자화상>도 있었다.

“이 그림은 대자연의 완전 고독 속에 있는 자기를 발견한 그때의 내 모습이다. 하늘엔 오색구름이 찬연하고 좌우로는 풍성한 황금물결이 일고 있다. 자연 속에 나 홀로 걸어오고 있지만 공중에선 새들이 나를 따르고 길에는 강아지가 나를 따른다. 완전 고독은 외롭지 않다”고 훗날 회고한다.

강가의 아틀리에

장욱진은 천생 화가다. 그는 남들이 다 부러워하는 서울대 교수직을 헌 고무신짝처럼 미련 없이 버리고, 마흔 일곱의 나이에 가장의 무게가 정점으로 치달을 때, 지금의 남양주시 덕소의 한강변에 조그만 작은 화실을 짓고, 이때부터 가족과는 떨어져 혼자 작업하는 전업화가로서 본격적인 삶이 시작된다. 이른바 ‘덕소 시절’이다. 화가는 이때를 다음과 같이 적고 있다.

‘여름의 강가에서 부서진 햇빛의 파편들이 보석처럼 반짝인다. 수면 위에 떠도는 아지랑이를 타고 동화가 들려올 것 같다. 물장구를 치며 나체로 뛰노는 어린 아이들의 모습에서 적나라한 자연을 본다.

나는 천성적으로 서울이 싫다. 서울로 표상되는 문명이 싫은 것이다. 그래서 12년 전부터 아예 서울을 버리고 이곳 한강이 문턱으로 흐르는 덕소에 화실을 잡았다. 나는 나를 찾아오는 사람에게 덕소의 비를, 덕소의 달을, 덕소의 바람을, 덕소의 모든 것을 이야기해 준다. 그만큼 나는 덕소를 사랑한다.’

화가는 덕소 시절 새벽 2시건 3시건 눈만 뜨면 일어나 밖으로 나와 샛별이 보일 때까지도 혼자서 쏘다녔다. 하루 4시간 이상 잠을 자지 않았다는 그가 사랑한 새벽의 세계는 온전히 ‘장욱진 거’였다. 조선일보 논설위원을 지낸 이흥우의 글 ‘덕소의 화실’에 의하면 “장욱진은 평소 ‘밥이나 안주’를 별로 들지 않는다.

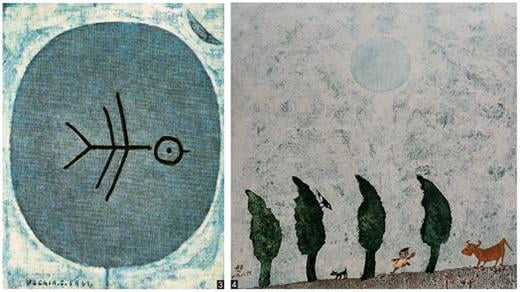

부인도 따님도 없이 덕소에 혼자만 남았을 때에는 술 이외에는 대개 굶으신다”고 했다. 처음, 혼자 머무르며 자취를 할 무렵인 1963년 어느 날, 밥 짓기가 싫어 부엌 벽에 그림을 ‘한상’ 그렸다. 오른쪽 첫째 줄에는 포크, 나이프, 스푼을 세로로 한 줄에, 다음 왼쪽에는 커다란 생선이 한 마리 서 있고, 그 왼쪽에는 가시만 남은 생선의 뼈대가 하나 거꾸로 서 있다.

그 다음 줄은 탐스럽게 과일이 담겨 있고 그 아래로 유리컵, 찻잔이 한 개씩 나란히 놓여 있다. 그 후 화가는 딸들에게 “에라, 오늘은 이것으로 때우자”고 했다고 하니, ‘나는 심플하다’를 철학으로 삼은 그의 기벽(奇癖)을 유감없이 보여주는 좋은 일화다.

‘나는 고요와 고독 속에서 그림을 그린다. 자기를 한 곳에 몰아 세워놓고 감각을 다스려 정신을 집중해야 한다. 아무것도 욕망과 불신과 배타적 감정 등을 대수롭지 않게 하며, (고요와 고독은) 괴로움의 눈물을 달콤하게 해주는 마력을 간직한 것이다.

회색빛 저녁이 강가에 번진다. 뒷산 나무들이 흔들리는 소리가 들린다. 강바람이 나의 전신을 시원하게 씻어준다. 석양의 정적이 저 멀리 산기슭을 타고 내려와 수면을 쓰다듬기 시작한다. 저 멀리 노을이 지고 머지않아 달이 뜰 것이다. 나는 이런 시간의 쓸쓸함을 적막한 자연과 누릴 수 있게 마련해 준 미지의 배려에 감사한다. 내일은 마음을 모아 그림을 그려야겠다. 무엇인가 그릴 수 있을 것 같다.’

화가의 철학

고독은 화가와 서로 떨어질 수 없는 숙명이다. 학자가 지녀야 할 세 가지 자질을 자존심, 고독 그리고 호기심이라 한다. 이것을 ‘묘심(猫心)’이라고 해 고양이의 성정에 비유해서 한 말이지만 비단 학문의 세계뿐 아니라 예술의 길도 마찬가지다. 평소 그의 소탈하고 가식 없는 삶에서는 순진한 촌부의 품성과 어린 아이 같은 천진함마저 보이지만 그의 마르고 구부정한 어깨 너머엔 강철 같이 곧은 그림 철학이 자리하고 있었다.

장욱진의 술 사랑은 영원이었다. 그는 “술 이야기? 쑥스럽다” 하면서 알 듯 모를 듯 물음표를 붙인다. “술은 그저 마시는 것이지 평하는 것이 아니다”라며 술의 대가다운 이야기를 하더니, “벌써 40년 주납(酒納)을 쌓고 있다. 나의 지나간 40년은 오직 그림과 술밖에 모르고 살아온 인생이다. 그림은 내가 살아있는 의미요, 술은 그 휴식이었던 것이다”라고 술 깬 말짱한 정신으로 서술하고 있다. 그 역시 장욱진다운 말이다.

“그림은 뭐든지 힘들어. 헝겊(캔버스)이건, 마분지건 부대끼기는 마찬가지야. 일단 부대끼면 화면과 씨름을 하는 거야. 씨름을 하는 맛이 있지.”

“나인 물어 뭣해. 일곱 살이면 꼭 좋지(그때 57세).”

“그림을 그리는 순간은 내가 나에게 몰입하는 시간이다. 오로지 나 혼자만이 거기에서 있을 뿐이다. 그런 순간은 그러나 나의 일상 속에 자리 잡고 있다. 화가의 존재 방식은 오직 그림으로 표현될 뿐이다. 화가의 글은 오히려 군더더기일 수밖에 없다는 것도 나의 변함없는 생각이다.”

“예술작품은 인간의 생명처럼 무한한 고독이다. 아니 그것은 무한히 고독한 작업의 산물인 것이다.”

“나는 심플하다. 때문에 겸손보다는 교만이 좋고 격식보다는 소탈이 좋다. 적어도 교만은 겸손보다는 덜 위험하며, 죄를 만들 수 있는 소지가 없기 때문에, 소탈은 쓸데없는 예의나 격식이 없어서 좋은 것이다.”

모두 그의 어록이다. 1987년, 70세의 늙은 화가 장욱진은 “나는 평생에 가장 큰 죄가 위선이라고 생각하고 살았어. 그건 아주 고약한 거요. 욕은 참 좋은 겁니다. 그러니깐 욕은 자꾸 먹어야 그림이 되는 거고. 근데 요새 말은 위선으로 뱅 돌려 이상해. 환쟁이가 그런 말에 솔깃하기 시작하면 붓대 놓아야 한다구”라고 말한다. 필자는 마음속으로 “맞아요, 맞아. 환쟁이는 그저 바위처럼 우직해야 돼요”라며 맞장구를 친다.

마지막 선물

장욱진이 마지막 붓을 든 것은 죽기 사흘 전인 1990년 12월 24일이었다. 동아일보 신년휘호용으로 새가 하늘로 비상하는 매직마커 그림을 그리고는 서명을 1991년으로 했으나 새해를 사흘 앞두고, 1990년 12월 27일, 부인과 점심 식사 이후 지병인 천식이 도져 호흡 곤란으로 병원에 옮겨졌으나 오후 네 시경, 부인만이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다. 그때 나이 74세, 참으로 갑작스럽고 예기치 못한 죽음이었다. 그러나 타계하고 보니 죽음을 예감한 행동이 있었다.

유족이 스크랩해 놓은 사진 자료에 의하면 <까치와 마을>은 깃든 자리를 흩트리지 않고 날아간 새처럼, 새의 승천을 담은 화가의 절필(絶筆)이다. 캔버스에 오일로 그렸지만 느낌이 마치 종이 표면을 매끄럽게 도침(搗砧)한 조선장지에 먹으로 그리고 채색을 올린 듯 담담하다. 해와 달은 땅에 떨어져 있고 푸르고 싱싱해야 할 나무엔 하얀 윤곽만 남고 평생 그린 가치만 눈을 동그랗게 뜨고 꽁지를 치켜든다. 신갈한옥의 성깃한 담과 기억 속에 아련한 수안보 시절 초가의 나무 대문 사이로 멍멍이가 서있다.

세상을 버리고 떠나면서 “사람은 다 외로움 속에서 살아. 나는 이 세상에 나와서 아무 죄도 없어. 그림 그린 죄밖에 없어”라고 어린 아이처럼 순진한, 늙어서도 철들지 않은, 새와 나무, 아이와 노인, 하늘과 땅, 해와 달을 사랑했던, 그러나 고독했던 화가 장욱진이 남겨놓은 마지막 선물이었다.

서울대 미술대학 회화과 동 대학원, 뉴욕대 대학원 졸업. 국립현대미술관, 삼성미술관 리움, 시카고 스마트뮤지움, 버밍햄 뮤지움 등 작품소장. 현재 전업화가.

저서 <한국의 미 산책>(해냄)

글·사진 최선호(화가) 111w111@hanmail.net

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지