명칭 사용권의 경제학

‘명칭 사용권(naming rights)’은 원래 학교나 교회, 병원 등에 거액의 후원금을 기부한 사람들의 이름을 기관명 앞에 붙이면서 유래했다.지난 2월 초 프로야구 기아 타이거즈의 연고지인 광주시에서 추진하던 야구 돔구장 건설계획이 수포로 돌아갔다는 보도가 나왔다. 시공사인 포스코건설은 광주 지역 내 반대여론도 높았지만 돔구장 건설에 필요한 충분한 인센티브 확보가 곤란해 사업 추진을 포기한 것으로 알려졌다.

미국이나 영국, 일본 등 선진국에 비해 프로스포츠가 활성화되지 못한 한국의 경우 경기장 건설에 필요한 재원 확보에 애를 먹을 수밖에 없다. 국내 프로스포츠 구단은 팀을 꾸려 수익을 낼 수 있는 여건이 아니다. 적자를 줄이는 것이 구단 운영의 최대 목표일 정도로 ‘사회 공헌’ 차원에서 구단을 운영하고 있는 상황이다.

프로 구단들의 재원 마련에 큰 도움이 될 수 있는 방법으로 아직 국내에서 활성화되지 못하고 있는 것이 있다. 그것은 경기장 앞에 기업들의 이름을 붙여주는 대가로 거액의 후원금을 받는 ‘명칭 사용권(naming rights)’이다.

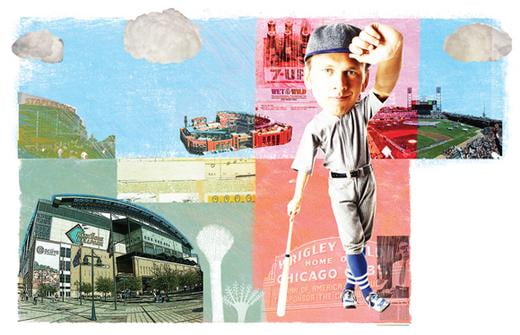

한국과 미국의 경기장 이름에는 큰 차이가 있다. 한국 경기장은 ‘잠실야구장, 부산사직구장, 인천문학경기장, 광주무등경기장’ 등 지명이나 일반 고유 명사를 사용해 이름을 지은 반면 미국은 대부분 기업의 명칭을 사용하고 있다.

메이저리그의 뉴욕 메츠 구장은 씨티은행의 이름을 붙여 ‘씨티 필드’라고 부르고 애리조나 다이아몬드백스 구장은 체이스은행의 이름을 따 ‘체이스 필드’라고 부른다. 시카고 컵스는 껌회사인 ‘리글리’의 이름이 붙어 ‘리글리 필드’라고 하고 샌프란시스코 자이언츠 구장은 ‘AT&T파크’이며 LA레이커스 농구 경기장은 유명한 사무용품 유통 회사인 스테이플스의 이름을 사용해 ‘스테이플스 센터’라고 통한다.

미국에서는 이처럼 프로야구,미식축구,프로농구,아이스하키,프로축구 등 거의 모든 종목의 경기장 앞에 기업 브랜드가 붙는다. 대략 110여개 기업들의 이름이 경기장 명칭으로 사용되고 있다. 사실상 어지간한 기업들은 대부분 경기장 이름 하나쯤 갖고 있다고 보면 된다.

경기장 앞에 이름을 사용할 수 있는 권리를 부여하는 ‘명칭 사용권(naming rights)’은 원래 학교나 교회, 병원 등에 거액의 후원금을 기부한 사람들의 이름을 기관명 앞에 붙이면서 유래했다. 이후 경기장이나 영화관 등 대형 공공장소에 기업들이 광고를 하기 위해 이름을 사용하는 방향으로 발전하면서 ‘네이밍 마케팅’으로 발전하기 시작했다.

경기장 앞에 이름을 최초로 사용한 기업은 ‘버드와이저’ 맥주로 유명한 ‘앤호이저-부시’였다. 이 회사는 1953년 세인트루이스 카디널스와 계약을 맺고 홈구장 이름을 ‘버드와이저 스타디움’으로 바꿨다.

현재 콜로라도 록키스 구단이 홈구장으로 쓰는 구장도 맥주회사인 ‘쿠어스’의 이름을 달아 ‘쿠어스 필드’라고 부른다. 토론토 블루제이스 경기장은 ‘밀러’ 맥주회사 이름을 사용해 ‘밀러 파크’다. 경기장 앞에 이름 하나 붙여주는 아주 간단한 일이지만 명칭 사용권은 미국 프로스포츠 경기장 소유주들과 구단들의 가장 큰 수입원으로 인식되고 있다.

기업들은 자사 브랜드를 구장 앞에 사용하는 대가로 얼마를 내고 있을까. 지난달 미국 마이애미에서 열린 제44회 슈퍼볼을 치른 경기장은 슈퍼볼을 보름 정도 앞두고 캐나다 파이낸셜회사인 ‘선라이프’와 5년간 연 750만 달러를 받기로 하고 경기장 이름을 ‘선 라이프 스타디움’으로 바꿔 달았다.

원래 지역 이동통신회사인 메트로PCS와 연 600만 달러에 계약이 성사 단계까지 갔으나 슈퍼볼 개최라는 이점 때문에 계약금액을 올려 받은 것이다. 그러나 연 750만 달러는 평균 수준에 불과하다. 연간 수천만 달러를 벌어들이는 곳이 수두룩하다. 미국에서 현재 가장 비싼 명칭 사용권 계약금은 연 2000만 달러다. 프로농구 뉴저지 네츠의 전용구장으로 브루클린에 2011년 개장할 예정인 ‘바클레이스 센터’와 뉴욕 메츠 홈구장인 ‘씨티 필드’가 현재 공동 1위다.

하지만 이 금액도 조만간 뉴저지에 짓고 있는 뉴욕 자이언츠와 뉴욕 제츠의 홈구장 이름이 팔릴 경우 그 왕좌를 내놔야 할 것으로 보인다. 전문가들은 이 구장의 명칭 사용권이 최소한 연간 2500만 달러에서 3000만 달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

미국에서 비교적 인기가 떨어지는 프로축구 경기장에도 기업 이름이 사용된다. LA갤럭시 구장인 ‘홈디포 센터’는 사무용품 회사인 홈디포와 10년간 7000만 달러 계약을 맺었고 FC댈러스는 피자회사인 ‘피자헛’으로부터 21년간 3000만 달러를 받는 조건으로 ‘피자헛파크’라는 이름을 사용 중이다.

최근 영국 프리미어리그 ‘명문 구단’인 첼시도 구장의 명칭 사용권을 시장에 내놨다. 첼시는 10∼15년 정도 계약을 원하면서 금액으로 총 2억5000만 달러 정도를 희망했다.

이름 하나 사용하는 대가로 이렇게 엄청난 금액을 낼만한 가치가 있는 것일까. 일단 독점적인 명칭 사용권을 따내면 경기장 곳곳에 해당 기업 브랜드로 도배가 된다. 빅 경기라도 열리면 경기장내 브랜드 노출도는 최대에 달한다. 프로농구의 경우 아예 경기장 바닥에 명칭을 새겨 놓아 경기 내내 TV를 통해 브랜드가 드러난다.

국내에서는 간간이 ‘네이밍 마케팅’을 시도하려는 움직임이 있었으나 큰 성공을 거두지 못했다. 기업 입장에서 이름 하나 붙이는 조건으로 수억 원을 지불하기가 부담스럽다는 정서가 강한 것이 사실이다. 그러나 경기장을 소유한 지자체들이나 기업들이 주도면밀한 유치 활동을 펼쳐볼 필요가 있다. 단순히 이름만 파는 것이 아니라 그 기업과 함께 공동 마케팅을 펼치는 등 확실한 ‘이름값’을 받을 수 있도록 배려하려는 자세가 요구된다.

국내 프로스포츠는 기업들이 전적으로 운영하는 시스템이어서 경기장에 다른 기업의 이름을 붙이는 것이 껄끄러운 것이 사실이다. 그러나 사직구장이라고 해서 꼭 롯데에서 구입을 해야 한다거나 잠실야구장은 두산이나 LG가 사들여야 하는 것은 아니다. 누구라도 활발하게 브랜드를 노출할 수 있도록 장(場)을 만들어줘야 한다.

마이애미(미 플로리다주)=한은구 한국경제신문 기자 tohan@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지