영원을 위해 춤추는 불꽃같은 얼굴

태양과 해바라기의 관계는 숭배, 애모, 혹은 짝사랑에 관한 이야기로 만들어져 상징과 신화로 전승돼 왔다.

태양을 바라보는 꽃, 해바라기

그리스 신화에서 물의 요정 클리티에는 태양신 헬리오스와 사랑하는 사이였다. 그런데 헬리오스는 그녀의 언니 레우코토에에게 반해 클리티에를 멀리하게 된다. 클리티에는 불타는 질투심에 사로잡혀 아버지에게 이들의 음행을 일러바치고, 격노한 아버지는 레우코토에를 산 채로 땅에 묻어 버린다. 레우코토에가 죽자 클리티에는 헬리오스가 자신에게 돌아올 거라고 기대하지만 오히려 싸늘한 냉대뿐 그는 더욱 멀어지고 만다. 그녀는 슬픔에 빠져 먹지도 마시지도 않고 옷을 벗은 채 바위 위에서 오직 태양만을 쳐다보고 있었다. 얼마 후 클리티에는 쇠약해져 식물로 변했지만 여전히 태양을 바라보며 헬리오스를 애타게 기다린다. 사람들은 그 식물을 ‘헬리오트로프(heliotrope)’, 또는 ‘해바라기(tournesol)’라고 부르게 됐다.

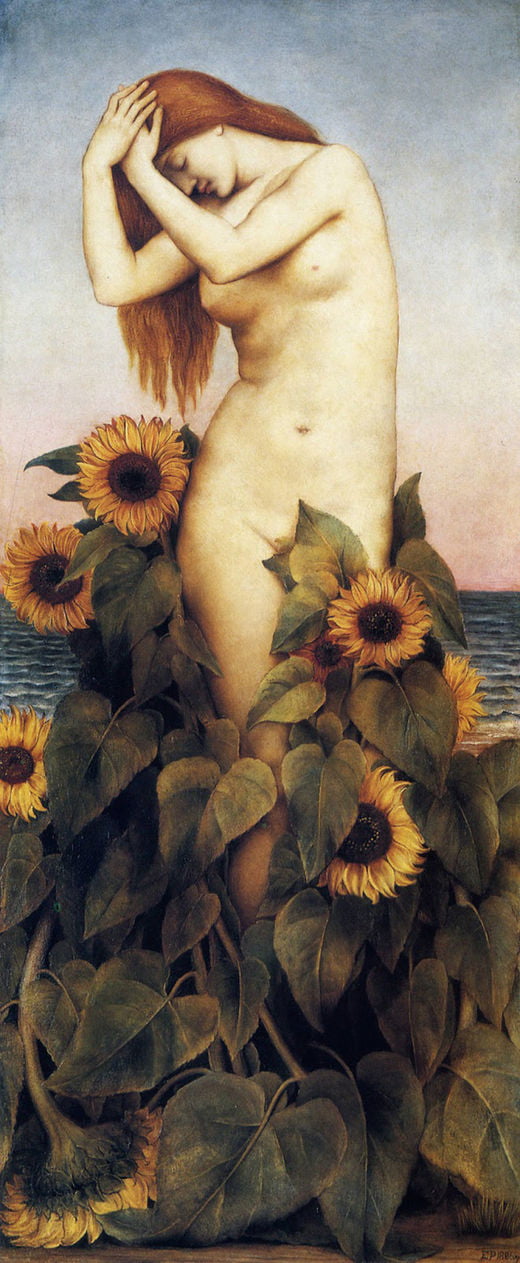

해바라기 신화에서 우리는 인간관계에 늘 존재하는 사랑, 배신, 복수, 열망의 격한 감정을 엿보게 된다. 또한 남녀 간, 부녀 간 신분상의 차이에서 오는 불일치와 어긋남, 주종관계 등 여러 가지 의미를 도출할 수 있다. 미술가들은 이러한 내용을 소재로 삼아 드라마틱하게 재현하곤 했다. 그런데 19세기 말 영국의 여성화가 에블린 드 모건(Evelyn de Morgan)의 그림에서 클리티에는 가장 아름답고 독립된 모습으로 다시 피어났다. 일곱 송이 해바라기 위로 나체의 클리티에가 높이 솟아올라 있는데, 그녀는 고개를 옆으로 숙이고 두 손을 머리에 댄 채 자신의 애절한 소망이 거부당한 데 대한 실망을 감추지 못한다. 고전적 조각상처럼 완벽한 미모가 눈길을 끌지만 그녀는 보는 이의 시선을 외면하고 있다. 비탄에 싸인 이 매혹적인 누드는 태양신을 추종하거나 유혹하는 데 초점을 맞춘 다른 작품들과 달리 자신의 감정에 몰입한 여성의 모습을 독립적으로 그리고 있다.

한편 해바라기는 꽃잎이 노랗고 그 모양이 방사형으로 퍼져 있어서 빛을 발산하는 태양의 이미지와 유사하다. 그 때문에 해바라기 꽃은 태양광선과 연결돼 신이나 왕의 은총을 상징하기도 한다. 이에 그 꽃의 이미지는 왕에 대한 숭배나 충성심을 나타내기 위해 사용되곤 했다. 그 결정적인 예를 안토니 반 다이크(Anthony van Dyck)의 자화상에서 볼 수 있다. 플랑드르 출신인 반 다이크는 33세 때 영국 왕 찰스 1세의 궁정화가가 돼 왕과 왕실의 기념비적 초상화들을 제작했다. ‘해바라기와 함께 있는 자화상’에서 그는 왼손으로는 어깨에 걸친 금줄을, 오른손으로는 앞에 서 있는 커다란 해바라기 꽃을 가리키고 있다. 그가 자랑스럽게 보여 주는 황금 체인은 1633년에 찰스 1세가 하사한 것이며, 그의 얼굴보다 큰 해바라기는 밝은 세계에 속한 왕의 존재를 뜻한다. 해바라기의 풍성한 황금빛 꽃잎은 태양처럼 광휘를 발산하는 국왕의 눈부신 호의에 대한 상징이다. 따라서 이 그림은 화가에게 베푼 왕의 후원과 포상에 대해 감사의 표시로 그린 것이라고 해석할 수 있다. 나아가 왕에 대한 화가 자신의 헌신의 표현이며 단순히 개인적 차원이 아니라 신하로서 군주에게 바치는 충성의 도리를 전하는 것으로 볼 수 있다.

미술사를 통틀어 해바라기를 가장 좋아하고 열심히 그린 화가를 꼽자면 빈센트 반 고흐가 으뜸이다. ‘해바라기 화가’로 불릴 만큼 반 고흐는 해바라기를 자신의 꽃이라고 말했고, 그 속에서 특유의 회화 형식을 발견했다. 그는 전에도 다른 꽃과 함께 해바라기를 그린 적이 있으나 1887년부터는 해바라기만을 단독으로 그리기 시작했다. 이때 그린 4점의 해바라기 그림은 모두 야생하는 꽃이 아니라 꺾여서 바닥에 놓인 꽃들을 두 송이나 네 송이씩 그린 정물화다. 그중 가장 규모가 큰 ‘네 송이 해바라기’ 그림은 해바라기의 초상화라 할 정도로 시들어 가는 꽃들의 각기 다른 표정을 생생하게 포착했다.

반 고흐는 1888년 12월 자신의 귀를 자르고 정신병원에 드나들면서 태양에 더욱 의미를 부여하기 시작했다. 그의 그림 속 동요하는 태양은 모든 것을 뒤흔들고 태워 버리는 두려운 대상인 동시에 생명을 지탱할 수 있는 희망의 상징이기도 하다. 마찬가지로 태양을 닮은 꽃, 해바라기는 햇빛의 방사, 떨림, 폭발, 불꽃과 같은 성격을 지니며, 생명의 환희, 행복, 격정, 덧없음과 같은 삶의 여러 국면들을 포함한다. 과거의 정물화는 대체로 꽃이 활짝 피어 싱싱한 상태를 제시했지만 반 고흐의 해바라기 그림들은 시들고 메마른 모습도 함께 보여 준다. 그것은 반 고흐 자신의 분신이며 탄생, 성장, 쇠퇴의 필연적 과정을 밟아 가는 유한한 존재의 현실이다.

박은영 미술사가·서울하우스 편집장

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지