![[INSIGHT] 다시 열린 제조업 르네상스… 굴뚝 산업은 어디로](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25097737.1.jpg)

정책적으로 중점을 두면서 ‘르네상스’라는 용어가 오랜만에 나올 정도로 제조업 경기가 활기를 띠고 있다. 미국의 공급관리자협회(ISM) 제조업지수는 2년 만에 최고치다. 한동안 잊혔던 일본의 단칸지수도 올 1분기에는 고개를 들고 있다. 중국의 제조업 구매관리자지수(PMI)도 올 2월에는 크게 반등했다.

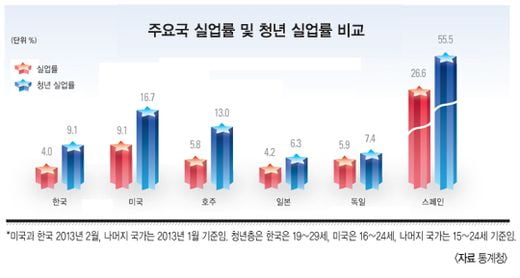

마치 유행처럼 각국이 제조업을 중시하는 데에는 거시정책의 목표를 단순히 성장률을 끌어올리는 것이 아니라 체감경기 개선에 두기 때문이다. 체감경기 대표 지표는 경제고통지수다. 이 지수는 특정국 국민이 느끼는 경제적 고통의 정도를 측정하기 위해 미국의 경제학자인 아서 오쿤(Arther Okun)이 고안한 것으로 실업률과 물가상승률을 더해 산출한다.

![[INSIGHT] 다시 열린 제조업 르네상스… 굴뚝 산업은 어디로](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25097738.1.jpg)

개념상 물가와 실업률이 낮아지면 이 지수가 하락해 국민이 느끼는 삶의 고통이 개선된다는 의미를 담고 있다. 최근처럼 물가가 추세적으로 안정된 시대에 있어서 체감경기를 개선한다는 것은 일자리 창출에 주력하겠다는 의미다. 전통적으로 물가 안정을 중시해 왔던 미국 연방준비제도이사회(Fed)의 경우 아예 고용목표제를 도입했다.

이런 시각에서 보면 아직도 주력 산업의 위상을 지키고 있지만 IT산업은 네트워크만 깔면 깔수록 생산성이 증가하는 수확체증의 법칙이 적용된다. 따라서 이 산업이 주도해 경기가 회복되더라도 일자리, 특히 청년층의 일자리는 늘어나지 않는다. 이른바 ‘고용 창출 없는 경기 회복(jobless recovery)’으로 지표와 체감경기 간의 괴리가 확대되고 계층 간 소득 양극화 현상도 심하게 발생한다.

IT산업의 반작용으로 벌써 이 산업의 최대 이용자이자 피해자인 청년층을 중심으로 신(新) 러다이트 운동이 고개를 들고 있다. 이 운동은 19세기 초 기계를 파괴시키자는 러다이트 운동에 빗대 IT산업을 파괴시키자는 움직임을 말한다. 일부에서는 각종 바이러스 전파, 디도스(DDos) 공격 등을 이 운동의 일환으로 해석하는 시각도 있다.

하지만 전통적인 제조업은 생산하면 할수록 생산성이 떨어지는 ‘수확체감의 법칙’이 적용된다. 이 때문에 IT산업이 주도할 때와 같은 성장률을 유지하기 위해서는 노동을 더 투입해야 한다. 제조업이 주도해 경기가 회복될 때에는 그만큼 일자리가 늘어나 지표와 체감경기 간의 괴리가 발생하지 않고 양극화도 심해지지 않는다.

제조업을 중시할 때 추진 방법에 있어서도 종전과 다르다. 가장 눈에 띄는 것은 미국이 주력하고 있는 리쇼어링(reshoring) 정책이다. 리쇼어링이란 아웃소싱의 반대 개념으로 해외에 나가 있는 자국 기업들을 세제 혜택과 규제 완화 등을 통해 불러들이는 정책을 말한다. 오바마 정부 집권 2기에 들어서는 일자리 자석(employment magnet) 정책으로 보다 강화됐다.

리쇼어링 정책을 통해 미국 내로 들어오는 기업들은 퇴거국으로부터 관세와 각종 비관세 장벽을 통해 보복을 받을 수 있다. 따라서 이들 국가에 수출하기 위해서는 어느 정도 환율을 유지해 가격경쟁력을 보완해 줘야 한다. 오바마 정부가 수출 진흥 차원에서 추진하고 있는 달러약세책이 나온 때가 리쇼어링 정책의 추진 시기와 맞물리는 것도 이 때문이다.

또 다른 방법은 인수·합병(M&A) 시장을 적극 활용한다는 점이다. M&A 시장은 거래되는 매물의 성격이 따라 크게 두 가지로 구분된다. 정상적인 기업이 거래되는 제1선 시장(primary market)과 부실 기업이 거래되는 제2선 시장(secondary market)이다. 바로 후자에서 나오는 부실 기업을 인수해 제조업을 육성하고 있다.

한 나라의 경제에서 IT와 제조업 중 어느 산업이 주도하느냐는 경기와 증시와 관련해서도 커다란 의미가 있다. IT산업은 상품 주기가 짧기 때문에 이 산업이 주도할 때에는 주가가 짧아지고 ‘경기순응성(procyclicality)’이 심해진다. 경기순응성이란 금융 시스템이 경기 변동을 증폭시킴으로써 금융 불안을 초래하는 금융과 실물 간의 상호작용 메커니즘을 의미한다.

즉, 경기상승기에는 자산 가격 상승, 위험선호도 증가에 은행 대출이 증가하면서 정점(peak)이 더 올라가고 이 과정에서 잠재적인 금융 부실이 확대된다. 반면 경기하강기에는 실물 활동 위축, 자산 가치 하락, 위험 회피 성향으로 은행 대출이 급감하면서 저점(trough)이 더 떨어지고 금융 부실이 가시화된다.

경기순응성은 국가 간 자본 흐름에도 나타나는 것이 일반적이다. 이로 인해 선진국 자본의 유출입이 신흥국의 경기 변동을 증폭시키는 현상이 발생된다. 급격한 자본 유입은 신흥국의 통화 팽창, 자산 가격 상승 등의 부작용을 초래하다가 자본 유출로 돌변 시에는 주가 급락, 환율 급등 등으로 거시경제의 변동성이 증폭되는 것은 널리 알려진 정형화된 사실이다.

경기순응성은 그 어느 분야보다 주가를 예측할 때 가장 뚜렷하게 나타난다. 예측 시점에 주가가 상승할 때와 맞물리면 향후 증시를 지나칠 정도로 낙관적으로 예상한다. 반대로 하락 시점에서 증시를 전망할 때에는 비관론 일색이어서 예측의 본래 역할인 투자자들에게 안내판 역할을 해주는 것이 아니라 더 큰 혼란과 손실을 가져다준다.

IT산업과 대조적으로 제조업이 주도할 때에는 어느 국면(예: 회복기)이든 진입하기가 어렵지 일단 진입하면 오래간다. 주기가 길어지고 진폭이 축소되는 ‘안정화(stabilizer)’ 기능이 강화된다. 이때는 전망기관들의 예측이 잘 맞고, 이를 토대로 계획을 세우더라도 큰 무리가 없다. 최근 Fed가 발표한 미국 경제 수정 전망을 보면 경기회복세가 완만하게 2015년 이후까지 지속될 것으로 내다보고 있다.

![[INSIGHT] 다시 열린 제조업 르네상스… 굴뚝 산업은 어디로](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25097740.1.jpg)

현재 미국 증시는 1996년 상황과 유사하다. 이달 들어서도 하루 간격으로 사상 최고치 행진을 이어가고 있지만, 지난달 중순 이후에는 다우존스 지수가 10일 연속 사상 최고치를 기록했다. 1996년 11월 이후 무려 17년 만에 처음 있는 일이다. 다우존스 지수에 이어 S&P500 지수도 사상 최고치를 기록했다.

한국판 리쇼어링 정책 필요

마치 때를 만난 듯 마크 파버, 누리엘 루비니 등 대표적인 비관론자들은 앞으로 미국 증시가 큰 혼란을 겪을 것이라는 발언을 연일 쏟아내고 있다. 특히 작년 8월 월가를 뜨겁게 달궜던 워런 버핏과의 ‘주식 숭배(cult of equity)’ 종료 논쟁에서 수세에 몰렸던 빌 그로스는 올해 안에 미국 주가가 20% 이상 폭락할 것이라는 극단적인 비관론을 내놓았다.

워낙 이 논쟁이 뜨거워서 그런지 그린스펀 의장도 현 주가 수준에 대해 입을 열었다. “현재 통화정책 여건이 1996년 상황과 다르기 때문에 지금 주가 수준이 비이성적 과열이라고 보기는 힘들다”고 진단했다. 곧이어 밴 버냉키 Fed 의장도 종전의 통화정책 기조를 지속할 뜻을 재확인하면서 또 하나의 논쟁인 양적완화 조기 종료 가능성을 일축했다.

그린스펀 전 의장이 지적한 통화정책 여건이 달라진 점을 이해하기 위해서는 ‘그린스펀 독트린’과 ‘버냉키 독트린’에 대한 사전지식이 필요하다. 그린스펀은 금리 변경과 같은 통화정책은 원칙적으로 부동산, 주식 등과 같은 자산 시장 여건을 포함시키지 말아야 한다고 주장했다. 실물경제 여건만 감안해 금리를 변경해야 한다는 것이 그의 신념이다.

두 독트린은 증시 정책과 관련해 중요하다. 현재 주가 수준이 높다는 것은 월가 참여자들이 인정하고 앞날을 우려한다. 만약 그린스펀이 아직까지 Fed 의장을 하고 있다면 현재 주가를 비이성적 과열이라고 판단하고, 실물경제 여건에 맞추기 위해 통화정책 기조를 양적완화 조기 종료 등을 통해 추진할 것이라는 예상이 나온다. 이때 주가는 급락한다.

다행히 지금은 버냉키가 의장을 맡고 있다. 그의 독트린대로 현 주가 수준을 판단해 본다면 비이성적 과열이라고 보기는 힘들다. 설령 비이성적 과열이라 하더라도 전통적인 정책 수단이 제한된 상황에서는 ‘부의 효과’를 통해 고용 창출 등에 미흡한 실물경제 회복세를 끌어올리기 위해 현 통화정책 기조를 그대로 밀고 나갈 수밖에 없다.

주도 산업이 IT에서 제조업으로 바뀌고 있는 점 현재 미국 주가가 비이성적 과열이 아니라고 보는 이유 중 하나다. IT가 주도가 될 때에는 거품이 특정 계기로 꺼지게 되면 시장과 경기에 커다란 혼란을 초래한다. 2001년 IT 버블붕괴 사태가 대표적인 예다. 하지만 제조업이 주도할 때에는 주가가 일단 상승세를 타면 설령 거품 우려가 제기된다 하더라도 랠리(rally)가 오래간다.

그런 만큼 비관론보다 낙관론에 힘이 심리는 것이 요즘 월가의 분위기다. 워런 버핏, 짐 오닐 등은 아직도 미국 주가가 저평가됐다고 인식한다. 실제로 주식을 계속 사들이고 있다.

각국 산업정책에 있어서 이런 변화는 우리에게도 많은 시사점을 던져준다. 비중과 인식 면에서 쏠림현상이 심한 IT산업에서 벗어나 최소한 제조업과 균형을 유지해야 한다. ‘한국판 리쇼어링 정책’을 병행할 필요가 있는 것이다. 또 퇴거국으로부터 예상되는 수출상의 불리한 점을 보완하기 위해서는 환율을 일정 수준 이상 유지해 줘야 한다.

한상춘 한국경제 객원논설위원 겸 한국경제TV 해설위원 schan@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지