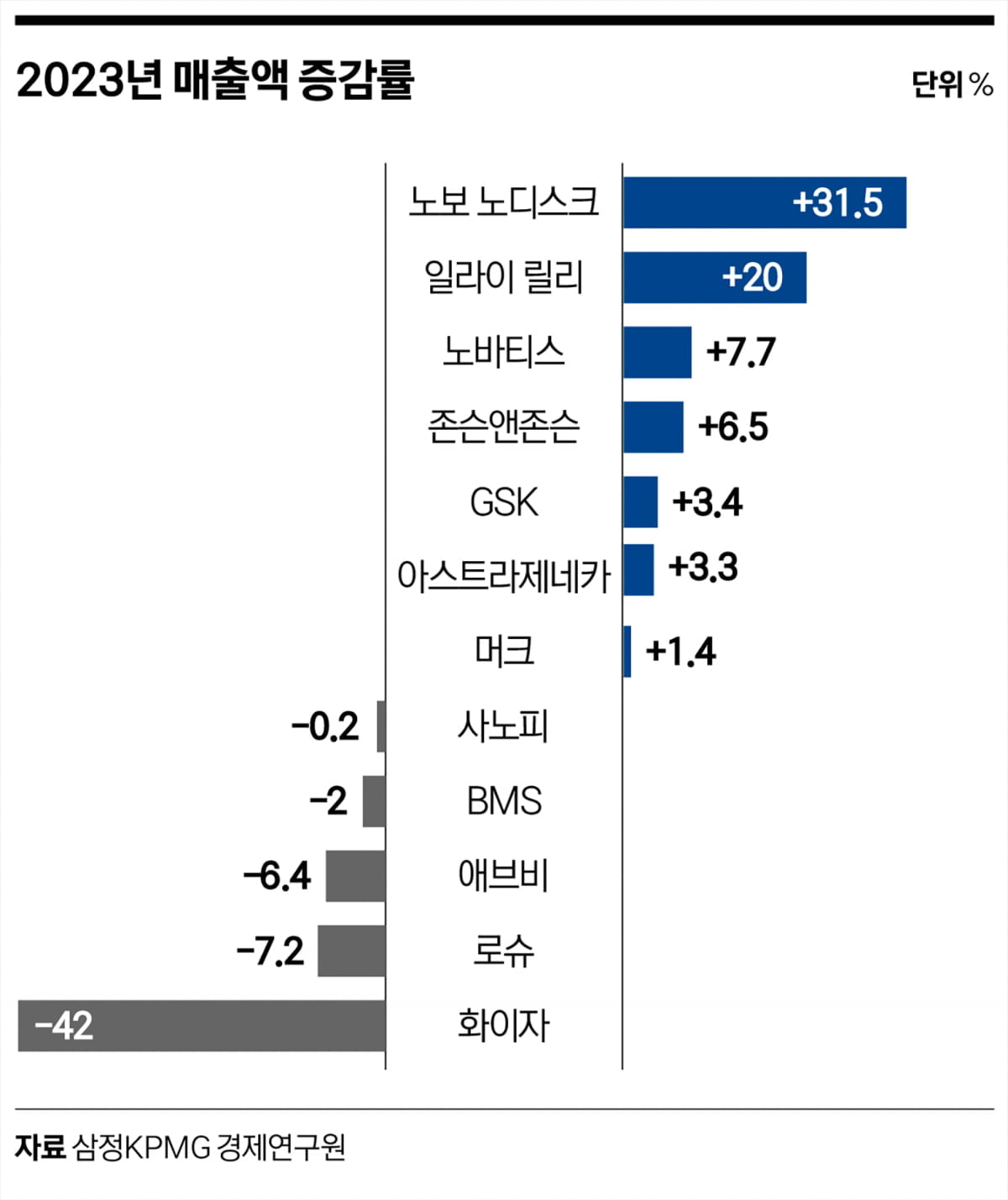

지난해 비만 치료제 열풍을 주도한 노보 노디스크와 일라이 릴리는 놀라운 고성장을 기록한 반면, 상당수 거대 글로벌 제약사들은 블록버스터 신약의 특허 만료 우려 등이 현실화하며 매출 감소를 경험했다. 글로벌 제약 업계에 다시 신약 확보를 위한 M&A 열풍이 불고 있는 배경이다.

[스페셜] 글로벌 제약 업계 신약 전쟁

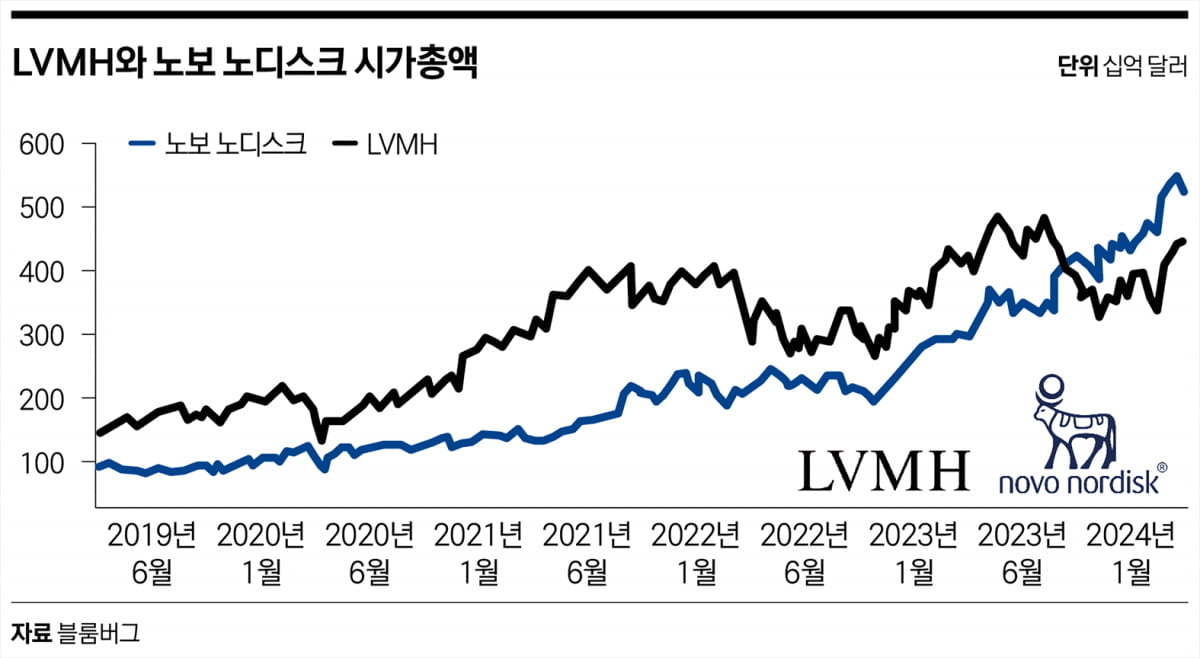

유럽 시총 1위 오른 노보 노디스크, 테슬라 추월한 일라이 릴리

지난해 제약·바이오 업계는 희비가 엇갈린 한 해를 보냈다. 노보 노디스크와 일라이 릴리처럼 외형이 크게 확대된 기업이 있는 반면에, 일부 빅파마(거대 제약사)들은 코로나19 팬데믹 호재가 끝났거나 의약품 특허 만료 등의 이슈가 시작되며 매출 감소 우려가 현실화됐기 때문이다.

2023년 글로벌 빅파마 매출액 현황에 따르면, 노보 노디스크는 비만 치료제뿐만 아니라 당뇨병 치료제 오젬픽의 판매량 증가에 힘입어 매출액이 전년 대비 31.5%까지 증가해 매출액 상위 12개 기업 중 가장 높은 상승세를 기록했다. 일라이 릴리 역시 당뇨병 치료제 마운자로 등의 수요 증가로 매출액이 전년 대비 20% 증가했다. 특히 일라이 릴리는 2023년 말 미국 식품의약국(FDA)으로부터 비만 치료제 젭바운드를 승인 받은 지 약 한 달 만에 공급을 시작하면서 시장 경쟁 구도에 변화를 예고했다.

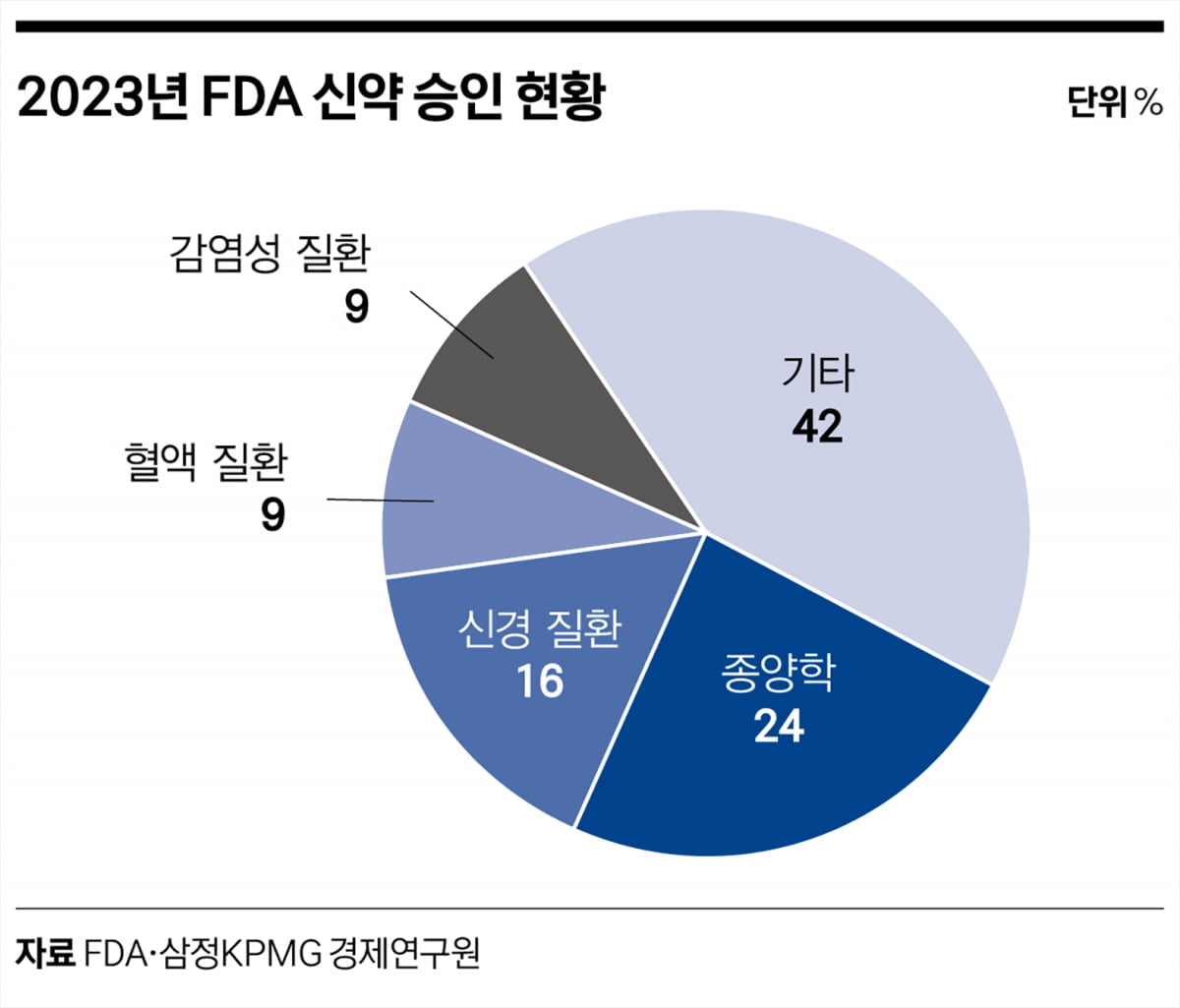

적응증별로 신약 승인 현황을 살펴보면, 종양학 분야의 치료제 승인 건수가 13건(24%)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 종양학의 경우 2027년까지 연평균 13~16%의 가파른 성장세로 약 3770억 달러의 시장 규모를 형성해 제약·바이오 시장을 주도할 것으로 전망되고 있다. 두 번째로는 알츠하이머병과 같은 신경 질환이 9건(16%), 감염성 질환과 혈액 질환은 각각 5건(9%)씩 승인 받으며 그 뒤를 이었다. 이는 신경 질환, 감염성 질환, 혈액 질환이 제약·바이오 시장에서 각광받고 있음을 보여준다.

1억 달러 이상 M&A, 68% 급증

미국발 금리 인상에 따른 전 세계적인 경기 둔화 등의 영향으로 전반적인 투자 환경은 어려움을 겪어 왔다. 특히 제약·바이오 산업은 장기간에 걸쳐 대규모 자금 투자가 필요하고 경기 변동에 민감하게 반응하는 특성이 있어, 투자 환경이 우호적으로 형성되지 않았다.

그러나 의약품 시장을 뒤흔든 비만 치료제, 당뇨병 치료제를 포함한 대사질환 치료제 시장의 고성장, 희귀의약품 신약 승인 확대, 지속적인 종양학 분야의 강세 등이 부각되고 있어 이러한 트렌드가 제약·바이오 투자 시장에 긍정적 요인으로 작용할지 관심이 모아지고 있다.

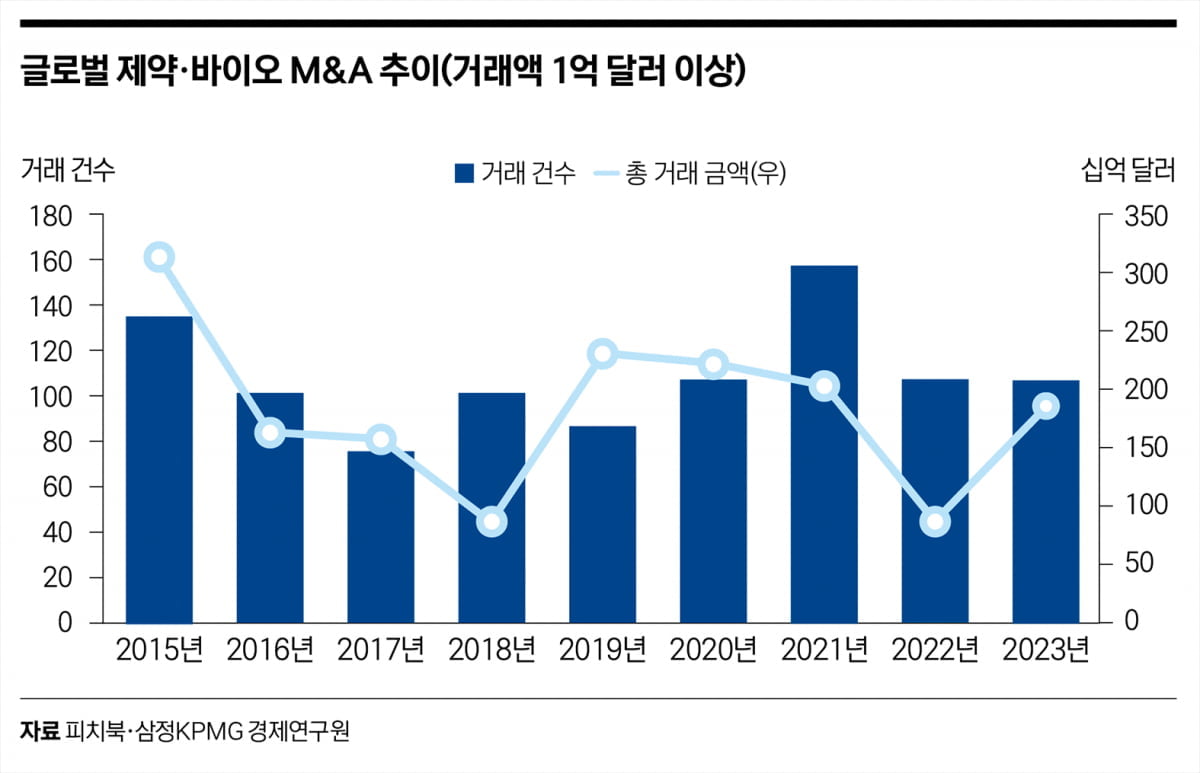

글로벌 제약·바이오 산업에서 투자가 가장 활발했던 시기는 2021년이다. 코로나19 여파에 제약·바이오 분야로 많은 자금이 몰리면서 기업공개(IPO), 인수·합병(M&A), 벤처캐피털(VC) 투자, 사모펀드(PE) 투자 등이 이어졌다. 그 결과 거래 건수와 거래 금액 측면에서 모두 최대 실적을 기록했다. 하지만 지속되는 고금리로 밸류에이션 부담이 커지면서 투자 심리가 위축되기 시작했다.

2022년 하반기 CSL 리미티드가 신장 질환 등으로 사업 다각화를 위해 비포파마를 117억 달러에 인수했고, 화이자는 바이오헤이븐 파마슈티컬을 130억 달러에 인수했다. 2023년 하반기 바이오젠이 희귀질환 파이프라인을 강화하고자 리아타 파마슈티컬을 66억 달러에 인수하고, 이어서 암젠이 278억 달러에 호라이즌 테라퓨틱스 인수를 완료했다. 2023년 12월에는 화이자가 시젠을 434억 달러에 사들여 그 해 최대 거래로 기록됐다. 특히 화이자는 앞서 본 것처럼 2023년 큰 폭의 매출 감소에도 불구하고 새로운 성장 동력 확보를 위해 대규모 투자를 단행했다.

이뿐만이 아니다. 지난 1월 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 최대 바이오 투자 포럼인 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스’에서 존슨앤존슨, 머크, GSK, 노바티스 등 빅파마들이 다양한 분야의 M&A를 앞다퉈 발표했다. 글로벌 빅파마들이 이처럼 적극적인 의지를 드러내면서 제약·바이오 M&A 시장에 다시 한번 기회가 찾아왔다는 기대감이 확산되고 있다. 그러면 빅파마들이 최근 M&A 확대를 본격화하는 배경은 무엇일까.

빅파마, M&A 확대하는 세 가지 이유

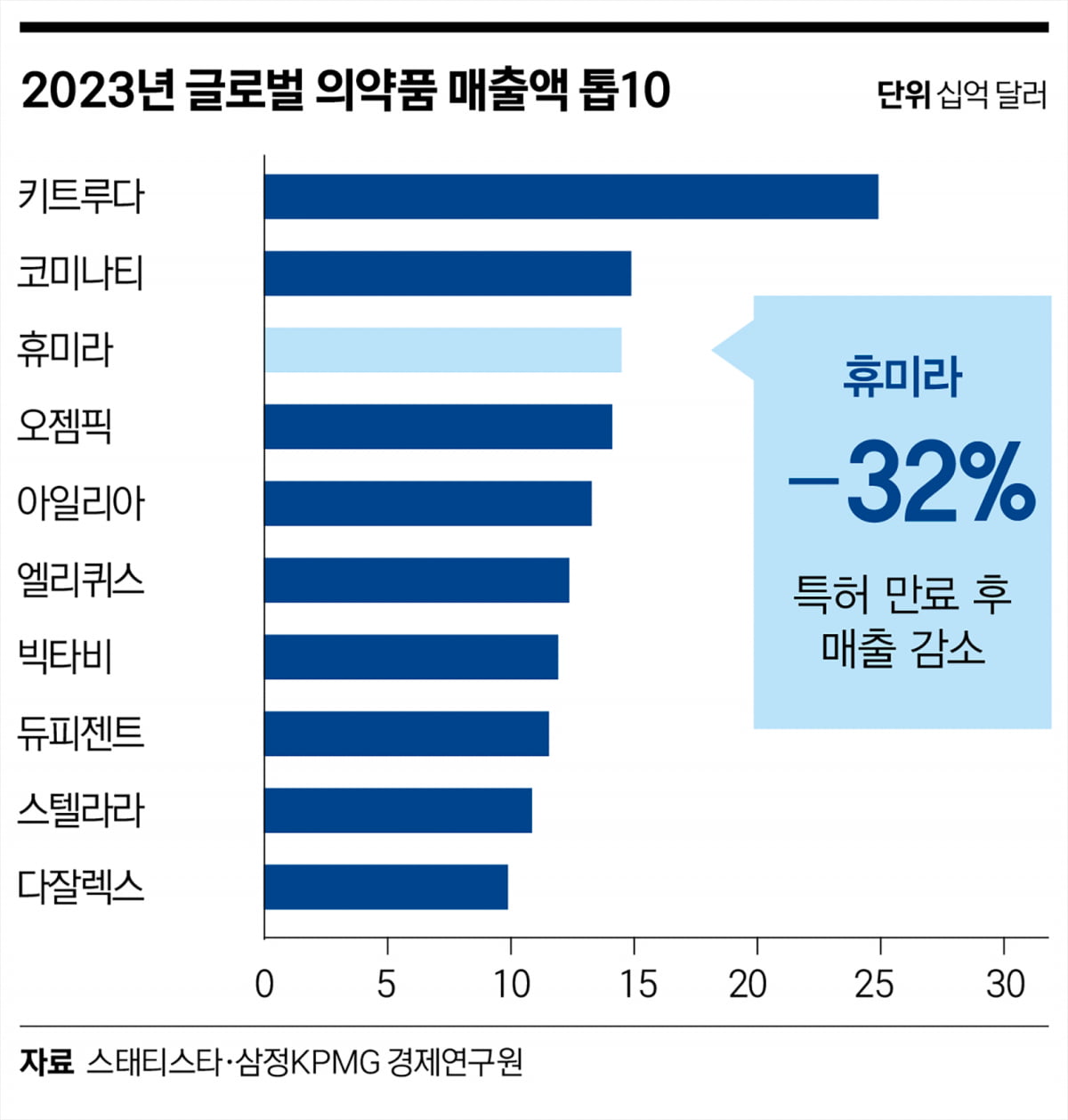

① 블록버스터 의약품 특허 만료

글로벌 빅파마들의 주요 매출원인 블록버스터 의약품이 순차적으로 독점 생산권 만료를 앞두고 있어 이들의 매출 감소 우려가 커지고 있다. 2032년까지 약 45개 블록버스터 의약품의 특허가 만료된다. 이에 따라 다수의 제네릭 의약품과 바이오시밀러가 등장할 전망이다. 전 세계 누적 매출 1위를 유지해 온 애브비의 자가면역질환 치료제 ‘휴미라’의 미국 특허가 2023년 1월 만료되면서 암젠을 시작으로 삼성바이오에피스, 셀트리온, 베링거인겔하임, 산도스 등에서 바이오시밀러를 출시했다. 그 결과 휴미라는 매출액이 32% 급감하며 2023년 글로벌 의약품 매출액 3위로 내려앉았다.

키트루다를 보유한 머크를 좀 더 자세히 살펴보자. 키트루다와 함께 머크의 핵심 자산으로 꼽히는 가다실도 머크 매출 중 14.8%의 비중을 차지하고 있다. 즉, 매출 1위, 2위 제품인 키트루다와 가다실의 특허 만료 시점이 임박했다는 점은 머크의 주요 리스크로 꼽히고 있다.

BMS는 최대 매출 품목 엘리퀴스를 시작으로 매출 공백이 가시화되고 있으며, 최근 당뇨병·비만 치료제로 매출 성장세가 돋보이고 있는 노보 노디스크와 일라이 릴리도 특허 만료를 앞두고 있다. 노보 노디스크의 경우 오젬픽이 당뇨병 치료제 시장을 선도하면서 당분간 강세를 이어 갈 것으로 보이지만 전체 매출의 40%를 담당하는 만큼 특허 만료 시 매출 영향이 클 것으로 예상된다. 존슨앤존슨은 이미 2023년 9월 스텔라라의 미국 특허가 만료돼 향후 자가면역질환 치료제 분야의 시장 점유율 변동이 주목된다.

이처럼 수년간 빅파마의 성장을 주도해 온 블록버스터 의약품의 ‘특허 절벽’이 다가오면서 각 기업들이 새로운 성장 동력 발굴을 위해 M&A에 뛰어들고 있는 것이다.

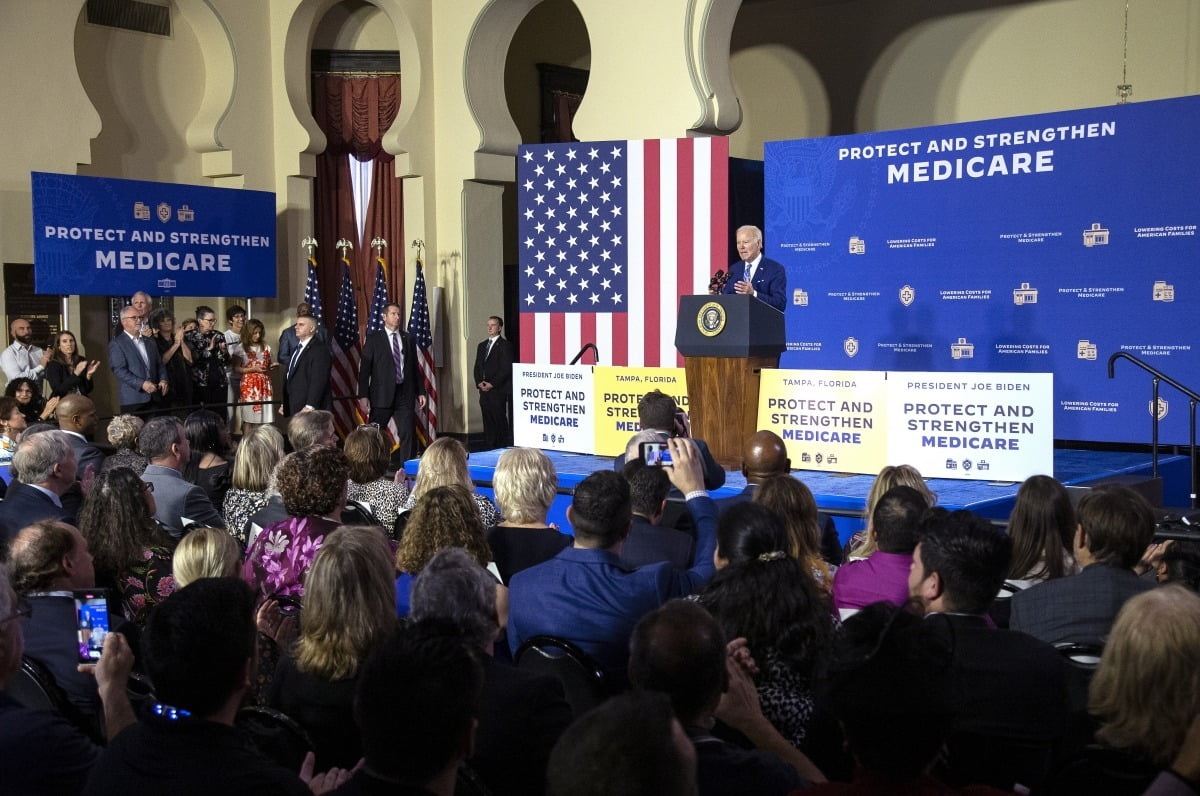

② IRA에 따른 약가 인하 협상 등 정책 리스크

‘인플레이션 감축법’(IRA)에 따른 첫 번째 약가 인하 협상 대상 품목이 발표되면서 일부 빅파마들은 매출 하락이 불가피할 것으로 예상된다. IRA가 전 세계적인 공급망에 영향을 미치고 있는 가운데, 미국 공공의료보험기관인 CMS(Center for Medicare and Medicaid Services)에 특정 처방의약품의 약가 협상권을 부여하는 내용이 포함되면서 제약·바이오 산업의 관심이 쏠리고 있다.

2023년 8월 미국 보건복지부는 IRA에 적용되는 첫 번째 약가 협상 대상이 되는 10개 의약품을 최종 발표했다. 이번 약가 협상은 미국의 의료 재정 부담을 줄이면서 메디케어 대상자들의 처방 의약품 비용 부담을 완화하고자 시행된다. 이에 따라 메디케어 파트 D(처방약)·B(입원 외 의료)에 해당하는 연간 지출액이 높은 의약품 중 FDA 허가 후 9년 이상 제네릭이 출시되지 않은 합성의약품과 13년 이상 복제약(바이오시밀러)이 출시되지 않은 바이오 의약품은 약가 협상 대상이 된다.

협상 대상 품목 중 1998년 FDA 승인을 받은 엔브렐이 가장 먼저 선정되면서 암젠은 가격 협상 대상이 됐다. BMS·화이자의 엘리퀴스는 지출액이 약 165억 달러, 처방 환자 수가 약 370만 명으로 조사되면서 가장 큰 영향을 받을 것으로 나타났다. 더불어 주목받은 또 다른 기업은 약가 인하 협상에서 유일하게 3개 의약품이 리스트에 포함된 존슨앤존슨이다. 협상 대상 기업들은 2026년부터 CMS와 협상된 약가로 인하해 제공해야 한다. 이때 협상에 참여하지 않는 기업들은 메디케어 적용 의약품에서 제외되거나 의약품 매출액의 최대 90%에 해당하는 매출액에 대한 세금이 부과된다.

이에 따라 해당 의약품이 속한 빅파마들은 약가 인하 및 매출 하락이 불가피할 것으로 전망되고, 2027년부터는 파트 D 15개, 2028년 파트 D·B 각각 15개, 2029년 파트 D·B 각각 20개 의약품으로 점차 확대됨에 따라 IRA의 영향을 받는 기업들이 늘어날 것으로 예상된다. 이에 대비하고자 빅파마들은 M&A를 통해 새로운 파이프라인 강화 정책을 펼치는 행보를 보이고 있다.

③ 풍부한 재정 여력 확보한 빅파마

지금까지 살펴본 바에 따르면 글로벌 빅파마들은 블록버스터 의약품 특허 만료, IRA에 따른 약가 인하 협상 등으로 성장 정체기를 맞이할 수 있다고 보인다. 이러한 대내외적인 상황에 대비하기 위해 빅파마들은 2023년 하반기를 기점으로 M&A를 본격적으로 추진하고 있으며, 2024년 4월 기준으로 충분한 자금력까지 확보하고 있어 앞으로도 적극적인 투자 활동이 이어질 것으로 전망된다.

전 세계 주요 15개 제약·바이오 기업의 잉여현금흐름(Free Cash Flow to Firm·FCFF) 추이에 따르면, 2022년 약 2018억 달러로 역대 최고치를 기록했다. 빅파마들은 기존 주력 제품뿐만 아니라 코로나19 백신 및 치료제 등의 판매 호조로 2021년부터 기업 FCFF가 증가한 것으로 확인된다. 빅파마들의 풍부한 재정 여력은 향후 파이프라인 강화 혹은 신규 모달리티(치료접근법) 확보 등 지속 가능한 성장 동력원을 확보하는 데 긍정적으로 작용할 것으로 보인다.

종양학·희귀질환 중심 집중 투자

지금까지 빅파마 주도로 글로벌 M&A 시장이 본격적으로 확대될 수 있는 배경을 살펴보았다. 그렇다면 과연 빅파마들은 지속적으로 시장을 견인하기 위해 어떠한 방향으로 M&A 전략을 추진할까. 이를 살펴보기 위해 빅파마의 M&A 동향부터 살펴보자. 먼저 2019년부터 2023년까지 글로벌 제약·바이오 M&A을 살펴보면, 총 9632억 달러의 거래가 이루어졌다. 최근 5년간 390개 이상의 투자 기업 가운데 10개 제약·바이오 기업이 전체 거래 금액의 57.7%를 성사시킨 것으로 나타났다. 이들은 시장을 이끄는 빅파마들로 적극적인 M&A 투자를 이어 오고 있다.

2019년부터 2023년까지 거래된 메가 딜 총 17건을 살펴보면 빅파마들로부터 가장 많은 투자가 이루어진 대상은 종양학과 희귀질환으로 확인된다. 종양학 분야의 경우 2019년 BMS가 셀진을 인수한 거래가 최근 5년 내 메가 딜 중에서도 가장 큰 규모의 거래로 기록되고 있으며, 화이자가 2023년 총 거래 금액의 25% 비중에 해당하는 금액으로 시젠을 인수하면서 다시 한번 빅딜이 등장했다. 특히 최근 항체약물접합체(ADC)가 차세대 신약으로 부각되면서 투자가 몰리고 있는 것으로 나타났다.

희귀질환 분야에서도 빅파마와 바이오 테크의 메가 딜이 이어져 오고 있는데, 유망 분야 중에서도 상대적으로 잠재력과 수익성이 높은 희귀질환 관련 파이프라인을 확보하고자 하는 다케다 제약, 아스트라제네카, 암젠 등의 의지가 돋보인다.

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지