![[Aritist] 풍속화가 이서지, 먹선이 연출하는 직선과 곡선의 미학](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25107205.1.jpg)

“이런 거 처음 보시죠. 예전에 궁궐 짓고, 사찰 세우던 대목수들이 쓰던 먹통이라는 겁니다. 오래전부터 제가 먹통에 관심이 많았어요. 장인어른이 또 대목수셨고요. 그러다 작품에 이걸 쓰게 됐고, 여기 있는 ‘STARDUST’ 연작이 탄생한 것입니다.”

고희를 맞은 노화가의 새로운 변신,‘STARDUST’

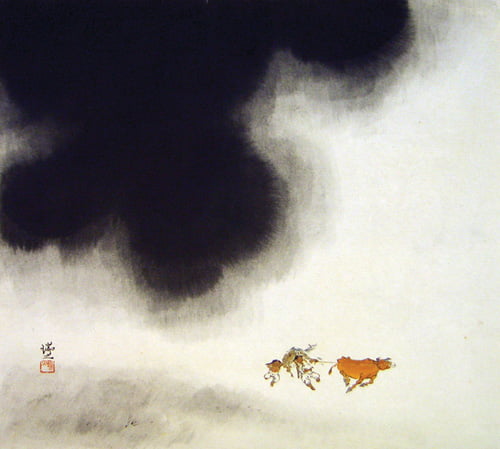

말을 마친 그의 시선은 벽면을 가득 채운 작품으로 향했다. 그는 ‘STARDUST’를 통해 마음을 그리고 싶었다. 70이 넘은 노(老) 화가의 인생을 반추하듯 ‘STARDUST’에는 그의 철학과 종교적 영감이 덧입혀졌다. 이 작가는 ‘STARDUST’의 깊고 오묘한 선들의 변화를 통해 우주적이고 보편적 가치를 표현하고 있다.

먹통으로 한 줄 한 줄 새겨 만든 작품을 보며 작가는 ‘반 고흐’가 생전에 추구하던 나선형의 우주란 이런 모습이 아니었을까 하는 생각을 하기도 한다. 작품을 통해 이 작가는 ‘우리가 직선으로 보고 있는 빛과 시간 등 우주의 물질들이 사실은 곡선’이라고 말하는 듯하다.

풍속화로 친숙한 이 작가는 새로운 경향의 작품을 내놓으며 “그림을 오래 하다 보니 모든 것을 단순화하게 되더라”고 말했다. 전통 풍속화를 시작으로 추상적인 기법을 가미한 신민화, 그리고 아예 추상으로 옮겨온 이력에 대해 작가는 아주 자연스러운 흐름이었다고 말한다.

“화가가 풍속화를 그리는 것은 아주 자연스러운 과정입니다. 누구나 처음에는 주변에서 보고 느낀 것을 그리게 돼죠. 피카소도 그런 시대가 있었거든요. 그게 바로 풍속화입니다.”

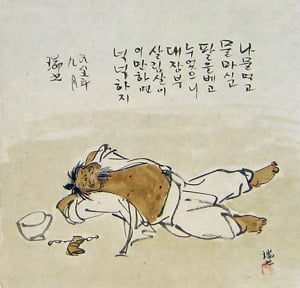

그는 이미 잊혔거나 잊혀가는 우리네 삶의 모습을 캔버스에 그렸다. 젊은 세대에게는 동화 속에나 나올 법한 이야기지만 1934년생인 그에게는 살아온 삶 자체였다. 그에게 풍속화는 자신이 겪은 세계를 가장 직설적으로 표현하는 방법이었다.

가계를 꾸리기 위해 신문사 편집기자로 일하며 틈틈이 풍속화를 그렸다. 얼마간의 그림이 모이자 그는 신세계화랑에서 ‘1회 이서지 풍속화전’을 열었다. 전시 결과는 예상보다 좋았다. 예전 삶의 모습을 기억하는 이들에게는 향수를, 젊은 세대에게는 전통에 대한 새로운 인식을 심어줬다.

![[Aritist] 풍속화가 이서지, 먹선이 연출하는 직선과 곡선의 미학](https://img.hankyung.com/photo/202101/AD.25107208.1.jpg)

칭찬 앞에 장사 없는 법이다. 특히 자신만의 세계에 천착하는 작가에게 독자들의 호응만큼 신명나는 일도 없다. 어쩌면 그때 받은 칭찬과 격려의 힘으로 40년이 넘게 화업을 이어온 것인지도 모른다.

그날 이후 이 작가는 한국적인 해학을 담으면서 역사적 기록으로 봐도 무방한 풍속화를 그려왔다. 춘하추동 사계절의 세시풍속과 정감어린 장터 풍경, 어머니를 주제로 한 그림까지 다양한 스펙트럼의 풍속화를 선보였다.

“제가 어렸을 때만 해도 3, 4대가 한 집에 어울려 사는 게 보편적이었거든요. 가족과 마을 공동체 사이에 끈끈한 정이 흐르고, 그 속에서 인성교육이 이루어지며 자연스레 자신의 역할을 찾았습니다. 하지만 핵가족화로 이런 전통이 사라졌죠. 외형뿐 아니라 정신적인 풍속이랄 수 있는 인성도 많이 바뀌었습니다. 그건 좀 애석해요.”

그런 뜻에서 그는 지난 2004년 ‘선바위미술관’을 건립했다. 과천 현대미술관으로 가는 길목에 자리 잡은 선바위미술관은 풍속화가 자라나는 후대에게 가족의 의미와 전통적 가치를 되새기는 장이 되기를 바라며 세웠다. 사제를 털어 세운 선바위미술관은 운영상의 어려움이 적지는 않지만 나름대로 의미가 있다고 그는 자부한다.

‘STARDUST’에 담은 것은 눈에 보이지 않는 마음

2007년에 가진 ‘이서지의 새로운 그림 세계-신민화전’은 그 연장선에 있다. 비구상과 기하학적인 구도, 여기에 민화를 접목시킨 신민화의 주 색채는 적(赤), 흑(黑), 백(白), 황(黃), 청(靑) 등 오방색. 오랫동안 단청에 애정을 가져온 그에게 그리 특별한 것도 없는 일이었다.

“풍속화를 오래 하면서 새로운 모습이 보였습니다. 그렇다고 전혀 다른 작업이라고 할 수는 없습니다. 한국적인 소재와 전통미라는 연속선상에 있었던 거죠. 기법과 표현 양식은 달랐죠. 저는 그림을 배운 적도 없고 가르쳐본 적도 없습니다. 그래서 오히려 자유로운 작업이 가능한 듯합니다.”

어머니의 고단한 일상을 담담하게 보여주는 <어머니>, 규모부터 압도하는 <농악> 등은 풍속화의 재현이랄 수 있다. 하지만 공작 털을 가진 새와 곰방대를 문 토끼, 이야기책에서 튀어나온 듯한 특이한 모양의 거북이 등은 전통 민화에 대한 현대적 해석이라 할 수 있다.

기존 민화와 거리가 있는 신민화는 어찌 보면 피카소의 그림과 닮았다. 하지만 피카소와 달리 그리 어렵지 않다. 그의 손을 거쳐 재탄생한 민화는 오히려 친근감 있게 다가왔다. 이 작가는 “미술시간에 지겹게 들었던 원근기법과 상하 구분을 무시했다”고 당시를 돌아본다.

‘STARDUST’연작은 풍속화를 시작으로 단청과 조각, 신민화 등으로 변신을 꾀한 작가 이서지의 종착역인지도 모른다. 이 작가는 “한동안은 직선 작업을 계속 할 듯하다”며 ‘STARDUST’연작에 깊은 애정을 표했다.

“사실화를 오래 그리다 보니까 어느 순간 ‘마음을 그리고 싶다’는 생각이 들더군요. 직선은 마음을 표현하는 수단입니다. 눈 오는 날을 상상해보세요. 먼저 내린 눈이 흙을 덮고 나중에 조금씩 쌓여 온 세상을 하얗게 물들이잖아요. 이 작업을 하다 보면 그런 느낌이 들어요. 마치 태고로 돌아간 듯한 아득한 느낌이 말이죠.”

이 작가는 인터뷰 중 몇 번인가 ‘마음을 그리고 싶다’고 말했다. 하지만 기자의 눈에는 그에게 그리고 싶은 마음이 새롭게 생긴 듯했다.

글 신규섭·사진 이승재 기자 wawoo@hankyung.com

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지