조카에게 증여된 재산이 있는 걸 뒤늦게 알았을때 유류분 반환을 청구할 수있을까. 대법원의 판단과 소멸시효 쟁점을 통해 유류분 반환청구의 기준을 알아본다.

[상속 비밀노트]

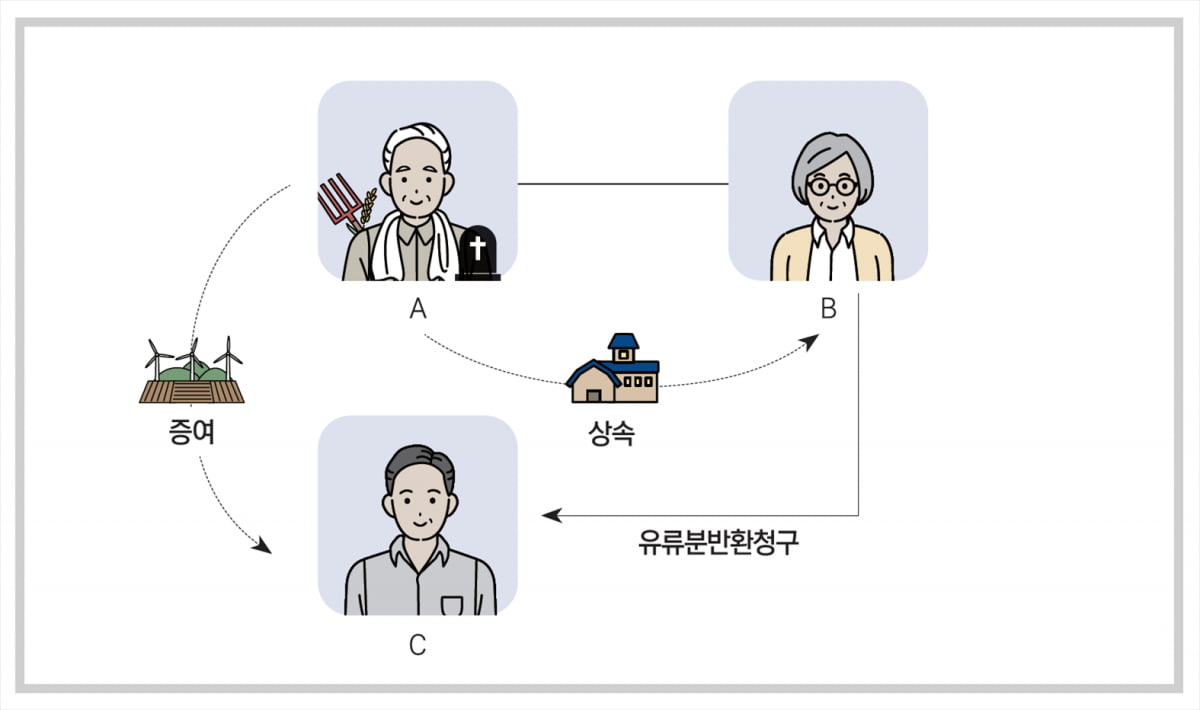

A씨는 사망하면서 시가 약 3억 원의 당진 소재 빌라 한 채를 남겼고, 이 빌라는 유일한 상속인이었던 아내 B씨가 상속받았다. 그런데 B씨는 A씨가 사망하고 난 후에야 A씨의 논밭이 조카 C씨에게 넘어간 사실을 알았다.

권리자에게 손해임을 알고 증여

그러자 B씨는 2021년 3월 충남 당진 소재 논과 밭 증여로 인해 자신의 유류분이 침해됐다면서 C씨를 상대로 유류분반환청구의 소를 제기했다. 과연 B씨는 유류분을 반환받을 수 있을까.

이 사건과 관련해서는 크게 두 가지가 문제가 된다. 첫째는 A씨가 논밭을 증여한 것이 유류분 반환 대상이 되는지 여부다. 민법에서는 상속인이 아닌 제3자에게 증여한 경우에는 상속 개시 전 1년 내에 이뤄진 증여에 대해서만 반환을 허용하고 있다(제1114조). C씨는 상속인이 아닌 제3자인 데다가 A씨로부터 논밭을 증여받은 것은 2016년 3월이고 A씨는 그로부터 2년이 지난 2018년 4월에 사망했으므로 원칙적으로 이 증여는 유류분 반환 대상이 될 수 없다.

둘째 쟁점은 유류분반환청구권의 소멸 시효가 이미 지났는지 여부다. 유류분반환청구권은 유류분 권리자가 상속의 개시(=피상속인의 사망)와 증여한 사실을 안 때로부터 1년이 지나면 소멸 시효가 완성돼 권리가 소멸한다(민법 제1117조). B씨는 A씨가 C씨에게 논밭의 소유권을 이전해준 것이 증여가 아니라 명의신탁이라고 생각하고 소유권이전등기 말소청구의 소를 제기했다.

증여 사실 안 때로부터 1년 이내에

그러나 1심에서 그것이 증여라고 판단해 패소 판결을 내렸으니 적어도 그 패소 판결을 받은 때부터는 증여 사실을 알았다고 보아야 하므로 이때로부터 1년 내에 유류분반환청구를 했었어야 한다고 볼 수도 있다.

실제로 이 사건 유류분 소송의 1심 법원은 그렇게 판단해서 이미 소멸 시효가 지났다고 보아 B씨의 청구를 기각했다. 그러나 대법원에서는 특별한 사정이 없는 한 명의신탁에 관한 판결이 확정된 때에 비로소 증여가 있었다는 사실을 알았다고 보아야 한다고 판단했다.

그래서 B씨가 명의신탁 판결이 확정된 2020년 9월로부터 1년 이내인 2021년 3월 유류분반환소송을 제기했기 때문에 소멸 시효가 지나지 않았다고 보았다(대법원 2023. 6. 15. 선고 2023다203894 판결). 따라서 B씨는 C씨로부터 유류분을 반환받을 수 있다. 그러나 대법원의 판단이 그렇다 하더라도 B씨의 변호사로서는 명의신탁만 주장할 것이 아니라 예비적으로 유류분 청구도 해 두는 것이 안전했을 것이다.

그렇다면 B씨가 반환받을 수 있는 금액(유류분 부족액)은 얼마일까. 유류분 부족액을 계산할 때 증여재산의 가액은 상속 개시 시 시가로 하기 때문에 C씨가 증여받은 재산가액은 7억 원이다. B씨의 유류분 비율은 법정상속분의 2분의 1이므로 결국 B씨가 반환받을 수 있는 유류분 부족액은 2억 원이 될 것이다. B씨는 C씨에게 2억 원의 금전 지급을 구할 수도 있지만, C씨가 증여받은 논밭에서 2억 원만큼의 지분 이전을 요구할 수도 있다.

김상훈 법무법인 트리니티 대표변호사

© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지